这条求助热线旨在为新闻从业者提供支持,由同样身处新闻行业的记者值守——他们深知这个行业的压力之大。图:Shutterstock

让新闻从业者为同行提供心理支援,他们是如何做到的?

即便是在新闻自由法治健全的国家,调查报道也是一项充满压力的职业。

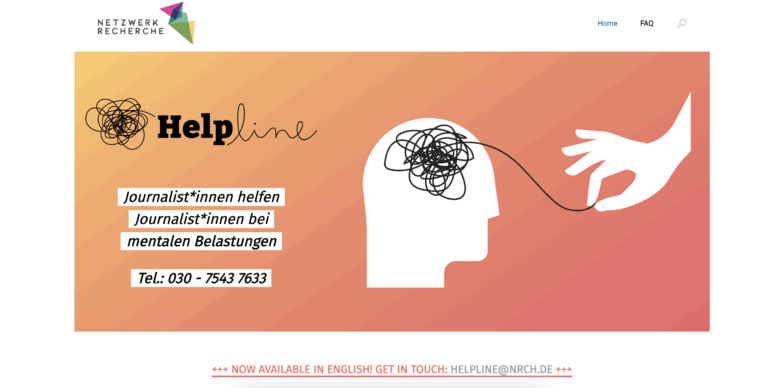

世界各地的记者协会和新闻自由组织会为紧急情况提供部分资源、法律援助和资金。尽管远谈不上全面,但针对心理创伤和心理健康的援助方案也日益增多。然而,一条专为解决记者工作相关心理健康问题而设的电话热线,为应对媒体从业者面临的特殊挑战迈出了重要一步。

2021年,当欧洲达特中心(Dart Centre Europe)和德国调查新闻机构Netzwerk Recherche 开始合作,计划为德国记者设立一条求助热线时,从临床角度来看,他们正涉足一个全新的领域。

资深调查记者、电影制作人兼培训师朱莉安娜·鲁弗斯(Juliana Ruhfus)时任欧洲达特中心主任。她回忆说,一位曾协助他们进行文献综述的英国临床医生“发现关于记者求助热线的文献几乎是空白,我们能从这条热线中学到的任何经验,都将是对该领域的宝贵知识贡献。”

经过约18个月的研究、培训和筹款,Netzwerk Recherche 求助热线于2023年11月正式启动,旨在为面临心理健康问题的记者提供支持。该热线独立、匿名且免费,服务对象不仅包括媒体的全职员工,也涵盖了自由记者——后者往往难以获得大型媒体机构内部的心理健康资源。所有媒体制作专业人士,从记者到摄影师、编辑和音响技术员,都可以使用这项服务。热线的工作人员由记者同行担任,他们是接受过心理急救培训的志愿“同伴支持者”。

拨打热线无需成为 Netzwerk Recherche 的成员,但该服务目前仅限于居住在德国的记者。2025年3月,该热线推出了英语服务。

热线项目经理马尔特·维尔纳(Malte Werner)表示,这帮助他们联系到了许多目前身在德国的流亡记者。

无国界记者组织(RSF)指出,在德国寻求庇护的记者中,许多人是为了逃离土耳其、伊朗和马格里布地区(北非中西部)的迫害或威胁,而近年来,也有记者来自匈牙利、波兰和乌克兰。

“记者帮助记者”

鲁弗斯解释说,这项服务的口号是“记者帮助记者,共护心理健康”,而其中的“同伴”元素至关重要。“设立这条热线的初衷,是希望开发一个同伴支持项目。我们旨在培训一批记者,让他们去支持自己的同行。因为在疫情之后,仇恨言论不断增多,俄乌战争爆发,社会也越来越关注心理健康支持的必要性——我们希望以一种务实的方式来回应这些挑战。”

该热线旨在填补心理健康资源方面的空白,并应对记者们在这个危险时期所面临的多重压力来源。即使在拥有健全新闻法的德国也不例外,这里的媒体工作者同样面临着前所未有的职业不安全感和来自极右翼的攻击。

但他们也希望改变这个行业对心理健康的文化观念。长期以来,新闻业一直被指责推崇一种过时的“硬汉”文化,在这种文化里,寻求专业帮助被视为软弱的表现。

维尔纳说:“许多人仍然固守着‘记者都是硬汉’的陈旧观念。”他补充道:“问题不仅仅在于战地记者可能会带着创伤回来,这也涉及到图片编辑部或事实核查部门的同事。每个人都可能接触到令人不安的内容,并因此留下心理创伤。此外,还有来自工作本身的压力,因为职位在不断削减,导致更少的人不得不承担更多的工作。”

“关于如何应对前所未有的压力、威胁以及日益增多的创伤性内容的讨论仍在继续。”朱莉安娜·鲁弗斯说道。图为她参加团队与德国记者举行的心理健康圆桌会议之一。图片来源:© SWR/ Patricia Neligan

该热线处理的来电主题多种多样,但维尔纳表示:“我们发现,职业压力是来电中最主要的问题。个人压力也是一个重要话题,因为这两者往往相互关联。”

焦虑和恐惧也是常见的主题。维尔纳说:“这可能是对失业的恐惧,或是在抗议活动中担心受到攻击。” 这条热线不能替代心理治疗;作为同伴支持者,志愿者们并未接受过诊断方面的培训。虽然有时候来电者需要的只是倾诉,但志愿者们也经过培训,可以在必要时为他们提供后续步骤的建议。维尔纳说:“例如,我们可以识别出某人是否有职业倦怠的风险,或者听起来可能患有抑郁症,然后建议他们寻求进一步的帮助。”

目前,该热线平均每周大约接到一通电话,但数量并不固定,有时一周会有好几通,有时则一通也没有。

求助热线项目”(Helpline Projekt)的建立

鲁弗斯将该热线形容为一次“精彩的合作”。即将更名为“欧洲新闻与创伤中心”(European Centre for Journalism and Trauma)的欧洲达特中心,“提供了该领域的专业知识,并对接了专家和临床心理学家资源;而 Netzwerk Recherche 则提供了媒体行业的人脉。”

2021年夏天,鲁弗斯和达特中心驻德国的项目经理珍妮·格林(Jeanny Gering)联系了 Netzwerk Recherche。维尔纳说:“他们问我们是否有兴趣以一种更系统化的方式,来推动新闻业心理健康这一议题。我们花了一年半左右的时间思考如何建立这个项目,特别是如何筹集资金。后来,我们萌生了通过电话咨询提供大量心理支持的想法。”

漫长筹备过程的一部分,是与德国业内专业人士进行了一系列讨论。鲁弗斯说:“作为‘求助热线项目’的一部分,我们在德国各地与广播公司、电台、全国性及地方性报纸组织了七场系列圆桌会议。目的是为了解当前面临的挑战、同行层面及管理层的应对措施,以及持续存在的需求。”

维尔纳解释说,筹款是一项挑战。他们最初的目标是从多个资助方获得小额捐款,但最终获得了“少数几家”机构的支持,其中包括《明镜周刊》(Der Spiegel)、《南德意志报》(Süddeutsche Zeitung)、弗里德里希·艾伯特基金会(Friedrich-Ebert-Stiftung)以及德国记者联盟(DJV)等。这笔资金足够支持热线试运行六个月。

“在这个试运行阶段,我们找到了一个资助项目,并成功地向联邦政府提出了申请。我们因此获得了他们为期两年的资金,这笔资金不仅能维持热线的运营,还能支持我们与一所大学合作,对该课题进行深入研究。”

然而,这笔资金最快将于明年用尽。维尔纳说:“我们的实际花费比申请的要少一些,这意味着我们希望通过新的申请来延长这个项目。我们不会得到更多钱,但可以把剩余的资金用到2026年,这样热线就能多维持一段时间。之后,我们将不得不研究如何为项目获取新的资金。”

目前,该热线由11名志愿者负责接听——他们都是专业记者,利用自己的工作之余轮班。他们接受了密集的培训工作坊,内容结合了咨询技巧(如积极倾听和有效的沟通策略)与针对记者特定压力和风险因素的专门培训。

负责培训的临床医生、来自德累斯顿的心理治疗师弗里德里克·恩斯特(Friederike Engst)解释说,这个工作坊是互动式的,持续了数天。恩斯特和这些同伴支持者们一起,将他们自身的专业经验和知识与培训内容联系起来。

她解释说:“培训的重点在于发掘每个人成为同伴支持者的动机、他们自身具备的技能,以及探讨他们在什么情况下会希望自己也能有这样一条求助热线。此外,明确角色也很重要。同伴支持者的任务是什么?界限在哪里?例如,应该将求助者转介给哪些资源?如何提供咨询和支持,同时避免提供治疗和诊断。”

恩斯特补充道:“随着服务扩展到英语,流亡新闻业的话题也变得重要起来,我们已经开始关注这一领域,并希望做进一步的探索。”

经验与启示

在运营的近两年时间里,热线的工作不仅让人们更深入地了解到记者最需要何种支持,也为媒体从业者心理健康这个新兴领域贡献了宝贵的知识。

鲁弗斯说:“关于如何应对前所未有的压力、威胁以及日益增多的创伤性内容的讨论仍在继续。”她指出,圆桌讨论让他们认识到,“被提及最多的、造成巨大压力的因素,是数字化以及新闻业的模式转变——即从传统、缓慢的新闻周期,转变为永不间断的新闻推送;与此同时,行业职位不断削减,而需要报道的突发新闻却越来越多。当然,我们也听到了关于记者受到的威胁、‘人肉搜索’、日益增多的血腥和创伤性内容,以及一种普遍的使命感失落等问题。”

鲁弗斯说:“对我们来说,一个非常重要的收获是,我们认识到让编辑和新闻编辑室管理者接受培训是多么重要。他们需要能够为员工明确角色定位,营造支持性的团队文化,并随时倾听大家遇到的问题。”

Alexa van Sickle 是一名记者和编辑,在数字与纸质新闻、出版业、国际智库及非营利组织等领域拥有丰富经验。在加入全球深度报道网(GIJN)之前,她曾是屡获殊荣的国际通讯和旅行杂志《道路与王国》(Roads & Kingdoms)的资深编辑和播客制作人。

Alexa van Sickle 是一名记者和编辑,在数字与纸质新闻、出版业、国际智库及非营利组织等领域拥有丰富经验。在加入全球深度报道网(GIJN)之前,她曾是屡获殊荣的国际通讯和旅行杂志《道路与王国》(Roads & Kingdoms)的资深编辑和播客制作人。