图:Nyuk for GIJN

在台湾提起调查报道,李雪莉是一个绕不开的名字。作为台湾首个由公益基金会成立非营利媒体《报导者》的灵魂人物与现任运营长、副执行长,她不仅是一位屡获殊荣的调查记者,更是一位在华语世界开创了以读者赞助模式支持调查报道的先驱。

李雪莉从事新闻工作超过25年,她曾在台湾著名的财经杂志《天下》工作,从一名记者开始,凭借努力和出色的能力,而后担任副总编辑、影视中心总制作人,并从2010年到2012年担任《天下》的驻北京特派记者。

在社交媒体浪潮席卷全球的2015年,台湾大多数媒体都为了点阅数而竞逐话题,新闻工作者长期处在高压与疲累之中,深度报道的产出空间备受挤压。当时,李雪莉与一群关切媒体未来的伙伴们,就在思考不依靠点阅与流量生存的可能性,他们的将目光移向了非营利媒体。

非营利媒体从 2012 年起就陆续在世界各国出现,包括美国的《ProPublica》、,德国的《Correctiv》以及韩国的《Newstapa》、日本的《Waseda Chronicle》等。于是,在这种“有没有可能走一条不一样的路?”的探求之下,《报导者》于 2015 年 9 月 1 日正式成立。

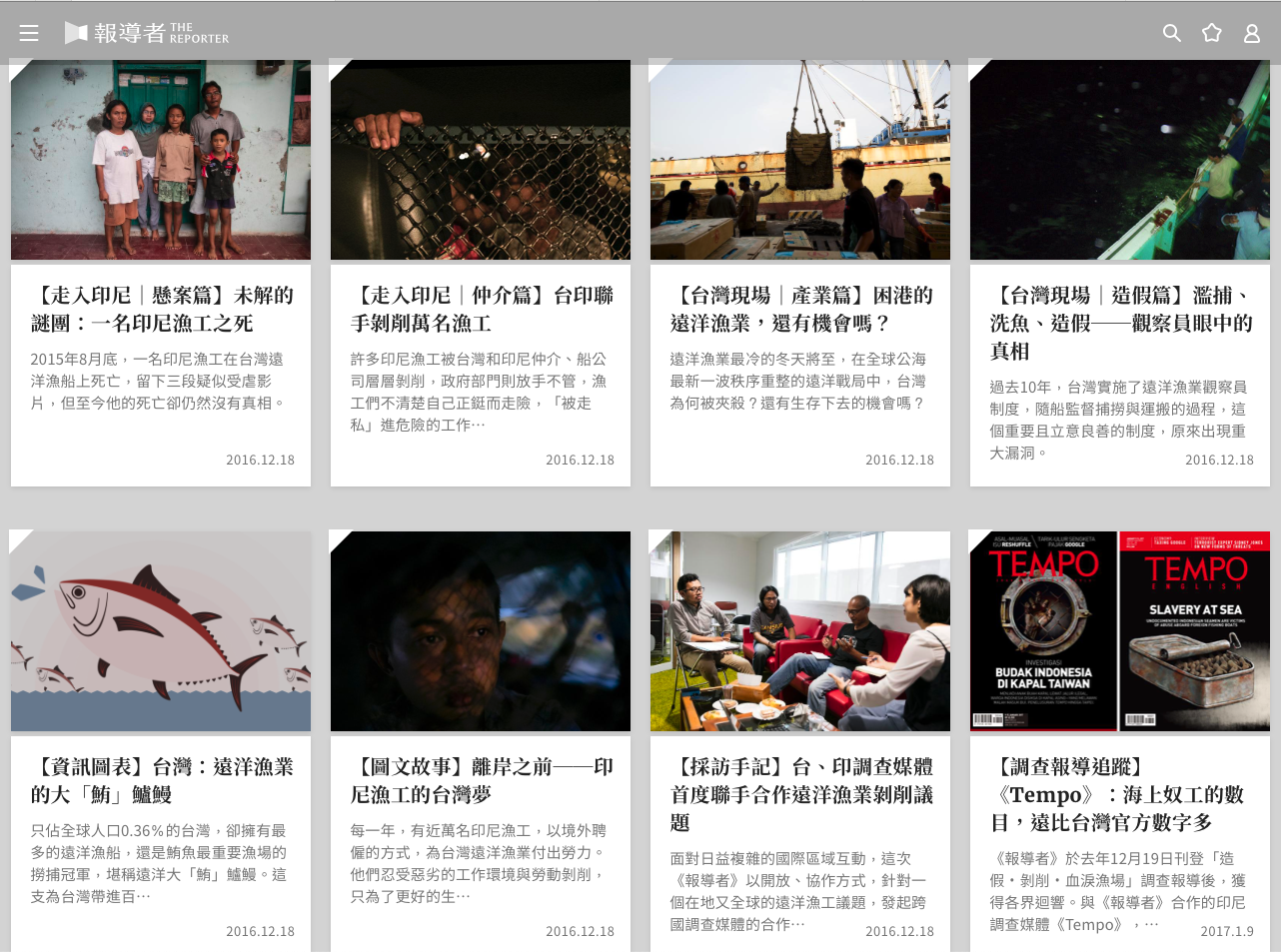

成立之后,李雪莉与《报导者》团队挑战了许多难度相当高的社会、公共议题,产出了一系列掷地有声的深度调查。2016年发布的《血泪渔场》系列,是《报导者》首个跨境调查,也成为其打开公信力与知名度的滥觞。报道团队长期追踪台湾远洋渔业对境外渔工的劳力剥削,透过地毯式访谈,不仅揭示了产业内部不为人知的运作,更成功推动业界政策变革,促使渔工最低月薪从2016年的300美元提升至2022年的550美元。

李雪莉擅长从个体困境和社会问题出发,穿透表象,深挖问题的结构性根源。2018年发布的《废墟里的少年》系列报道中,李雪莉和团队就采访了上百名在高风险家庭中长大的少年,让人们了解他们在困顿中如何努力工作与生活,拷问台湾的社会福利、教育及劳动体系如何系统性地遗漏了这群被隐形的边缘人。这一系列报道在社会激起巨大回响,引发了人们对家庭失能议题的反思。

正是这些有分量的报道,为《报导者》赢得了读者的信任。《报导者》上线首月,定期定额捐款者仅有4位;而在十年后的今天,这个数字已增长至近8000位。坚守着不接受广告、没有付费墙的原则,李雪莉和《报导者》团队在华语世界探索出了一条依靠公众支持、专注于重大公共利益报道的新模式。

今年11月20日至25日,李雪莉将作为主讲嘉宾出席在马来西亚吉隆坡举行的第25届全球深度报道大会(GIJC 25)。会议前夕,全球深度报道网(GIJN)特别专访了李雪莉,就台湾调查报道的现状、她个人的新闻实践与挑战,以及如何应对职业倦怠等议题进行了探讨。

《报导者》在2016年发布的《血泪渔场》系列,是其首个跨境调查,也成为其打开公信力与知名度的滥觞。

GIJN:在你参与过的所有调查中,最喜欢哪一个?为什么?

李雪莉:我最喜欢的调查是《血泪渔场》,尤其是与印尼媒体《Tempo》团队合作的那一次。我们跨越语言、文化、体制的种种障碍,针对横跨两国、涉及多个政府部门的案件,展开深度合作。对《报道者》团队而言,这是我们第一次尝试真正的跨国协作,从第一线记者到编辑台,每一环都在学习与磨合。而《Tempo》长期关注人口贩运议题,让我们在分析证据、判断切入角度时,更加精准有力。

这个专题历时五年,完成了三部曲:第一部揭露远洋渔船上对渔工的血汗剥削与渔获资料造假;第二部追查人口仲介制度,发现部分仲介竟以库存表方式管理渔工,把人当商品;第三部则深入市场,直击非法鲨鱼鱼翅的交易现场。直到去年,我们仍持续追踪远洋渔船上的人权问题。

能够长期关注一个主题,亲眼见证某个领域的逐步改善,这样的踏实感,让人深深相信调查记者的价值。而三部曲的完成,每次也在叙事手法上有所突破,所有参与的文字记者、摄影记者、资料记者、设计师、工程师,都全力以赴地合作,除了扎实的调查,网站上的多媒体呈现如艺术品般,至今回看依然掷地有声。

GIJN:在台湾进行调查报道,最大的挑战是什么?

李雪莉:最大的挑战,是记者长期处在高压与疲累之中。多数媒体为了点阅数而竞逐话题,一旦面对广告或商业置入压力,往往无法真正发挥监督与调查的角色。长此以往,媒体逐渐失去投入深度报道的动力与能力。

即便少数商业媒体与非营利媒体仍努力维持独立性,但调查报道所需的经验、人脉与时间都极为仰赖团队累积与传承。而当前记者流动率高,不少记者因为遭受网路攻击,选择转业,年轻记者若无法长久坚持在这个职业上,会出现更严重的人才断层。我想这是台湾调查新闻最深层、也最难解的挑战。

GIJN:在从事调查记者工作期间,你遇到的最大挑战是什么?

李雪莉:最大的挑战,永远是能否找到那把“冒烟的枪”(smoking gun)──能精准揭露真相、让事实无可否认的关键证据。这样的证据,才有机会让报道真正发挥震撼力,直指核心,动摇权力结构。

调查记者不是警察,不是检察官和法官,我们不是为了定罪,而是为了让真相浮出水面。这往往意味著,我们必须挑战权势、揭露那些令人不舒服、不讨喜的“不便的真相”(inconvenient truth),但记者又没有像警方或检察官调查的公权力。

尤其在这个媒体信任度逐渐下滑的时代,新闻被视为立场操作的工具,权力者拥有更多法律与舆论操控资源,记者反而成了脆弱的一方。我们常在漫长等待中煎熬,只为那个可能永远不会出现的决定性证据;而一旦证据出现,又得迅速而精准地查证,避免落入确认偏误的陷阱。

对我来说,最大的挑战,是在一无所获的日子里,仍坚持不放弃──直到最后一刻。

GIJN:你有没有什么采访的好技巧可以分享?

李雪莉:现在大家都在讨论 AI 是否会取代各种工作。在新闻领域,像是逐字稿、资料收集与阅读这些工作,确实愈来愈多被外包给 AI。我看到不少记者甚至将采访大纲交给 AI 拟定、逐字稿全交 AI 听打、资料请 AI 阅读整理。这些工具无疑节省了时间,但我也开始反思:如果一切都交给 AI,原本该内化于记者自身的记忆与思考过程,是否会因此变得轻盈、流于表面?

我相信,当我们亲自阅读资料、学习一个领域的行话与脉络,受访者会感受到那份“笨功夫”背后的诚意与执著。这是机器模仿不来的──那种求知的眼神、细节上的提问,能引出更深层的回应。

自己听音档也一样重要。我们会听见受访者语气的转折、一声叹息、一段停顿,那些情绪与语感,是 AI 整理后难以还原的。访谈不只是资讯交换,更是一场人与人之间的信任建立。

AI 能辅助,但不能取代。我相信,最好的访谈来自亲身累积的知识体系、敏锐的提问力,以及与受访者之间所产生的火花与灵光。

GIJN:你在进行调查报道中最常用的工具、数据库或应用是什么?

李雪莉:我们团队最常见的做法,是自己写程式爬资料、分析数据。如果是用来“收集资料”的常用工具,我们会推荐 ChatGPT 和 Gemini──它们能在初步整理资料时提供有效协助。

在地图与地理资讯方面,我们使用开源的 QGIS 和 ArcGIS。特别是 ArcGIS 还提供 NGO 免费方案,对于经费有限的媒体团队来说,是非常实用的选项。

GIJN:到目前为止,你职业生涯中收到的最好建议是什么?你对有志成为调查记者的人有什么建议?

我一直很喜欢《给年轻记者的信》(Letters to a Young Journalist)里的一段话:

每当挫折、怀疑涌现,这段话总能带来力量与温度:“我并不是要把你们吓跑。我希望你们发现这个挑战激动人心。当我在你们这个年纪的时候,从事新闻工作的威信吸引了许多装腔作势的人。如今新闻业不受欢迎,其中一个原因就是那些决心致力于新闻工作的人都待不下去。如果你们是新闻事业的真正信仰者,如果这是你们一生的工作,那就没什么能改变你们的想法。甚至在新闻业最萧条的阶段,你们也能发现其中的活力。

这段话提醒我:选择这条路,是因为相信它的价值,不是因为它受欢迎。

对想成为调查记者的你,我会说:永远保有好奇心与开放性。别害怕面对困难的议题,也不要让性别或其他标签限制了你是谁,以及你能做到什么。真诚、韧性与信仰,是你走下去最重要的装备。

GIJN:你最敬佩的记者是谁?为什么?

李雪莉:我无法只说出一位,因为有太多记者值得敬佩。我读过玛丽·科尔文(Marie Catherine Colvin)的传记,很受她在战地现场坚持报道的精神感动。

我也很欣赏 AP 的调查记者玛莎·门多萨(Martha Mendoza)──她在 GIJN 年会的分享让我深受启发。她总是专注、坚定、持续精进,而且非常乐于与同业分享调查方法,是少见的慷慨前辈。

还有台湾《天下杂志》创办人殷允芃(Diane Ying),她在1981年,台湾尚未解严前创办了第一家具有国际观和在地观怀的杂志,她总是持续学习,她对新闻的热情和对后辈的提携很值得佩服。

啊,突然发现我想到的三位记者都是女性前辈呢。

GIJN:你在调查记者生涯中犯过的最大错误是什么?其中有什么教训?

李雪莉:曾经在一项调查报道中,我们团队以为已经做足“去识别化”的处理,应能保护深喉咙不被辨识。然而,报道刊出后,当事人还是被特定人士认出,对他造成困扰。

那次经验让我深刻意识到:即使记者与受访者都认为“这样应该没问题”,但对于高风险的题材,永远不能掉以轻心。作为带题者,我学到的教训是─在面对敏感议题时,一定要与摄影记者与文字记者进行更全面、细致的风险评估,尤其在最后编辑决策时,必须多次来回确认,不能掉以轻心。

GIJN:你如何应对职业倦怠?

李雪莉:除了规律运动、阅读或看电影等兴趣维持生活节奏,近期我也减少社群媒体使用的时间,避免自己过度曝露在有毒的环境里。

此外,报道者同仁每个月会定期跟我们分享赞助者和读者来的讯息。当他们说自己被我们某篇报道或某集 podcast 触动、改变了某些看法或行动时,我就会重新感受到:我们的工作的确在影响一些事情。那份被理解与共鸣的感觉,常常成为我继续走下去的燃料。

GIJN:对于调查新闻的工作,你觉得有什么令人沮丧的地方,或希望未来会有什么改变?

李雪莉:最令人沮丧的是:调查报道耗费极大精力与时间,但完成一篇之后,往往还来不及休息,马上又要投入下一个案子。我希望未来媒体机构能给记者更多心理与健康的支持系统,让记者能在长期高压中仍保持靭性。

我也期待读者能更多理解这份工作的艰难与价值,用更实际的方式,包括直接到官网阅读,以及赞助支持,鼓励身旁朋友认识好媒体,这些是支持调查报道继续存在不会消失的力量。