如何“因人制宜”撬开信源话匣子:Buzzfeed调查报道主管谈采访的艺术

“采访不是关于你准备好的一系列问题,而是人与人之间的互动。”作为今年全球深度报道大会“采访的艺术”专题研讨会讲者之一,美国网络媒体Buzzfeed调查报道主管、普利策奖得主Mark Schoofs分享了他从业多年总结下来的采访经验。

“采访不是关于你准备好的一系列问题,而是人与人之间的互动。”作为今年全球深度报道大会“采访的艺术”专题研讨会讲者之一,美国网络媒体Buzzfeed调查报道主管、普利策奖得主Mark Schoofs分享了他从业多年总结下来的采访经验。

有一回,他执著于呈现自己搜集到的资料,剖析复杂的关系图,结果跟编辑来来回回磨了十次。后来,他的编辑要求他,把那改了十次的草稿丟了吧!“想一想,写一篇你母亲也能看懂、有兴趣的故事。”他真的打了电话给母亲,从叙事到谈人,故事结构整个调整。新稿一次过关。

两年一届的全球深度报道大会通常将集中在不到五天的时间里,通过100多场研讨会、工作坊等环节,给予深度报道记者快速“充电”的机会。而自16年前于欧洲诞生以来,在每届的五天以外,我们逐渐看到,全球大会的影响正从一个个受益的记者个体扩展到更多元的组织和更广阔的地区,给各地的深度报道实践、新闻素养水平带来积极改变。

相信你也有长时间边听录音边码字、眼花手酸颈椎痛的经历。此外,这个机械劳动还会占用大量宝贵的时间,使记者无法将更多精力投入到报道上。为此,深度网结合多方资料,实测市面上推荐的所有音频转录工具,整理出这份清单。

随着传统媒体的公信力式微,盈利的需求逐渐消磨了专攻报道的精力。大方向的颓势不可逆转,欧洲的许多记者与编辑仍纷纷创办独立机构,在会员制媒体的道路上摸索出了心得。他们用实际案例告诉同行,通过会员众筹的不仅仅是资金,还可以是创意。

今年11月,第十届全球深度报道大会将在南非拉开帷幕。深度网重刊GIJN总监David Kaplan的回顾文章,分享深度报道大会如何从欧洲、北美发端,逐步走向南美、亚洲,到现在第一次走进非洲大陆,以及全球性网络构建对深度报道的意义。

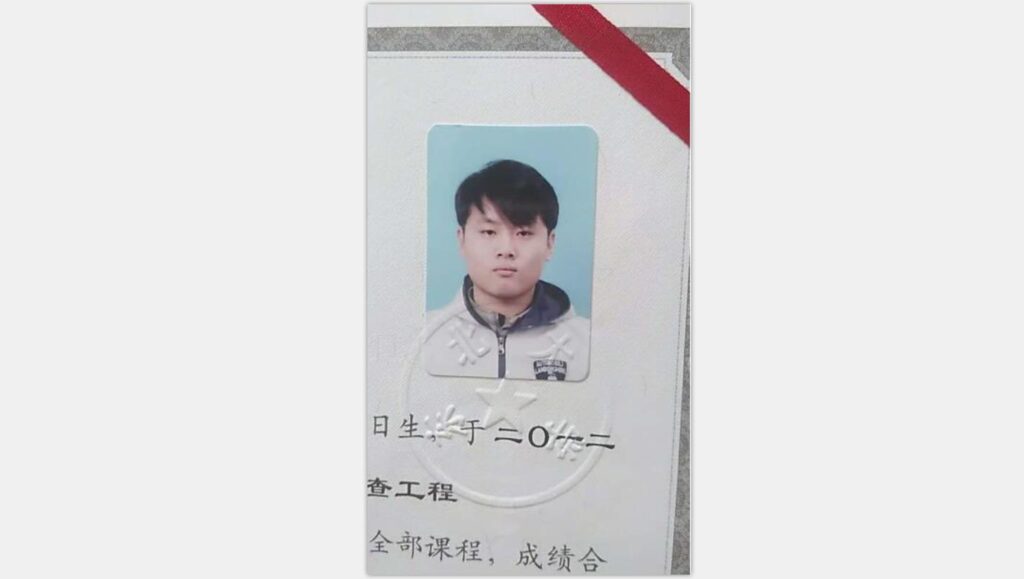

大学生李文星溺亡案令天津静海区的传销活动成为舆论热点。率先报道此事的教育类新媒体“芥末堆”和发表多篇调查报道的财经新闻客户端“AI财经社”表现尤其亮眼。

本文分享来自拉美的八个优秀交互式深度报道。这些故事都力求通过对不同叙事元素的组合,既深入故事内核,又展现故事的不同切面,紧紧抓住读者眼球,带动参与,并诱发他们思考。

每两年一届的全球亮光奖再度回归,今年有12篇调查报道佳作从67个国家递交的211份申请作品中脱颖而出,成为入围作品。最终获奖作品将于11月在南非举办的全球深度报道大会上揭晓。