多媒體交互式報道已不是什麼新鮮事物,但如何讓多媒體元素真正服務與賦值於敘事而不喧賓奪主,是每個探索報道創新的媒體人需要不斷思考的問題。

在這方面,拉美媒體近年來湧現了不少模範報道案例。我們曾在《碎片化閱讀時代,長篇深度報道如何重煥生機》一文中介紹過其中部分創新經驗。

本文將繼續分享來自拉美的優秀交互式深度報道。以下八個故事都力求通過對不同敘事元素的組合,既深入故事內核,又展現故事的不同切面,緊緊抓住讀者眼球,帶動參與,並誘發他們思考。

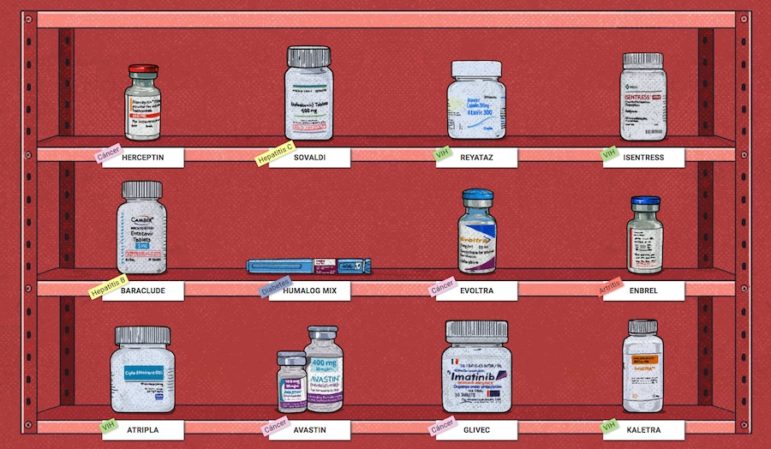

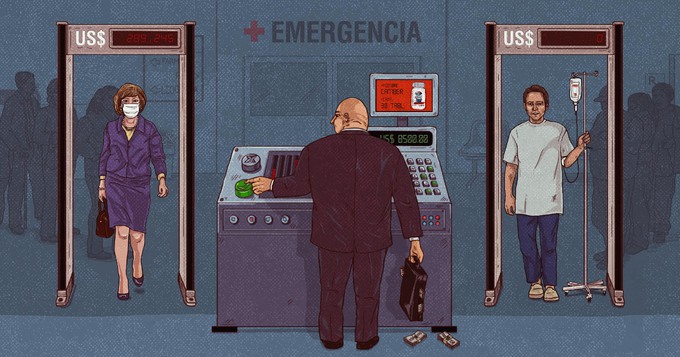

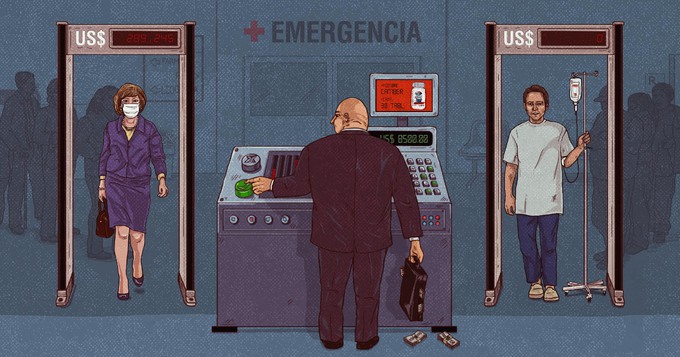

醫藥巨頭壟斷

今年5月,秘魯的調查新聞機構Ojo Público與來自哥倫比亞、危地馬拉、阿根廷、委內瑞拉和墨西哥的記者聯手發表系列調查《生命有價》(La Vida Tiene Precio),揭露南美部分醫藥公司長期壟斷藥品生產和銷售,控制藥品行業,使重病患者無力承擔醫療費用。報道融合了視頻、照片、時間線、圖表、文件材料及其他多媒體元素,亮點之一是以互動數據庫的形式,展示在上述國家裡12種高價葯的生產信息、價格,及其相對各國民眾收入水平的比較。

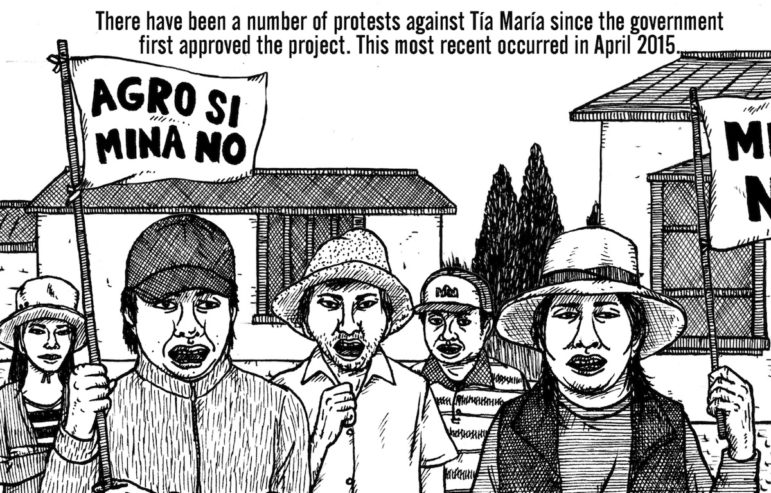

秘魯水資源之戰

2016年年底,Ojo Público以英語與西班牙語發表有關秘魯礦區資源衝突問題的交互漫畫報道《水資源之戰》(The War Over Water),並稱之為一個“關於權力、金錢與死亡的故事”。報道由42個場景和120多幅繪畫組成,講述了秘魯南部居民和採礦公司Southern Cooper圍繞當地Tía María銅礦地區資源的利益紛爭。

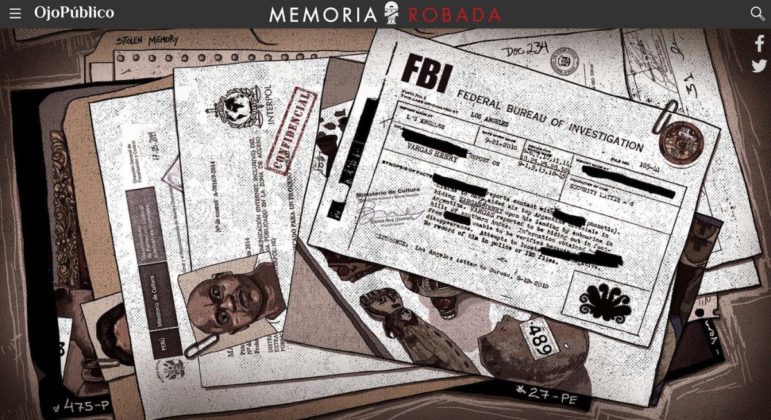

南美跨國文物走私案

《被盜走的記憶》(Stolen Memories)是Ojo Público又一個跨國調查項目,同樣以英、西雙語發布。該項目以信息詳實的調查為基礎,用插畫、文物信息數據庫輔以呈現,還公開了“曝光南美文物走私的跨國機制”的相關文件材料。其所揭露的犯罪規模讓人嘆為觀止,可謂“第一次關於該地區被偷竊、拍賣或追迴文物的全面普查”。

總統的挑戰

厄瓜多爾時事雜誌GKillCity發布了新聞遊戲“卡龍德萊特宮的挑戰”(Carondelet Challenge),取自位於其首都基多的總統府之名。顧名思義,在遊戲中,玩家身份設定是厄瓜多爾的總統,目標是對政府補助、稅收和行政等做出決策。若決策失敗,你還可能面臨群眾在卡龍德萊特宮外抗議的情況。該遊戲在今年2月厄瓜多爾總統大選前一周發布。

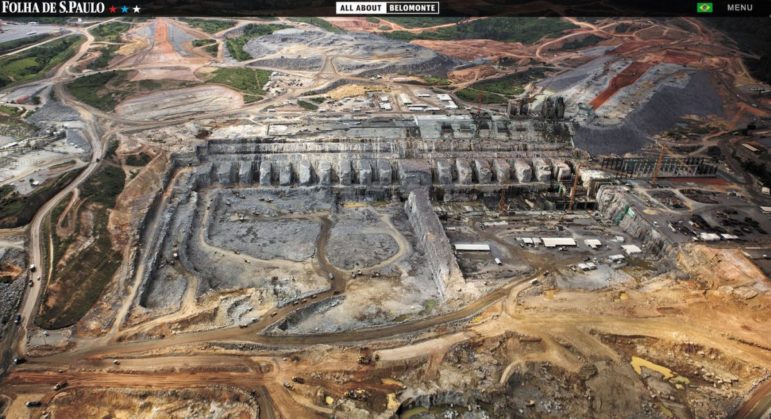

亞馬遜水電項目

2013年,巴西報紙Folha de São Paulo發表多媒體報道《Belo Monte之戰》(The Battle of Belo Monte),有葡萄牙語和英語兩版,分析富有爭議的Belo Monte水電項目如何破壞亞馬遜流域生態。報道以豐富的多媒體元素——包括24個視頻、55張圖片和18個信息圖,帶讀者深入了解項目建設的細節和亞馬遜流域環境現狀。

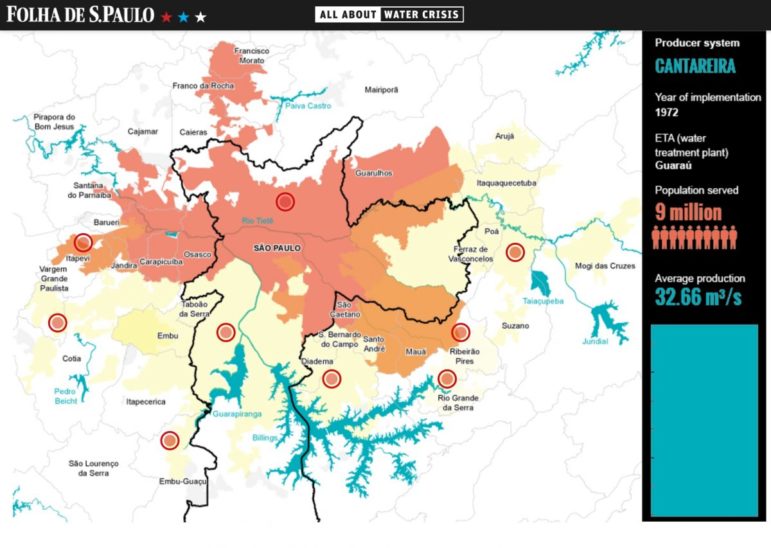

“毫無徵兆”的旱災

2014年,巴西最大城市聖保羅遭遇了一個世紀以來最為嚴重的旱災。Folha de São Paulo發表報道《不明所以》(Crystal Unclear),深入調查了旱災規模和影響。報道還分析了另外兩個環境災難案例——北部地區馬德拉河洪災與當地半乾旱狀況,結合視頻、圖片、採訪和互動多媒體,解釋了災難背後成因:“巴西還沒意識到去適應極端的氣候活動的需要。”

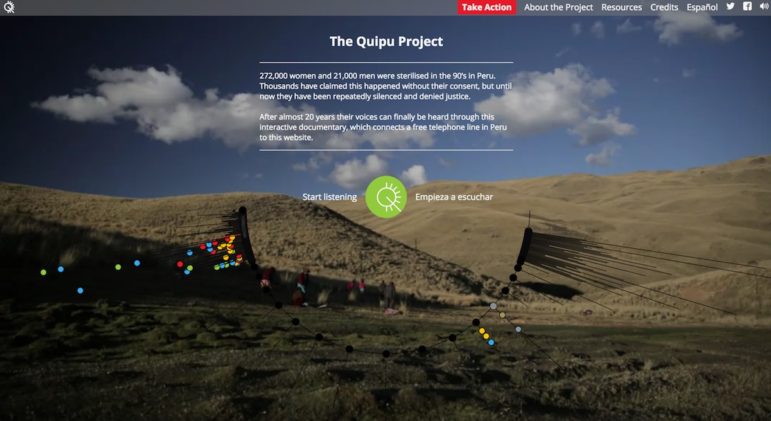

秘魯“被計劃生育”者

上世紀90年代的秘魯,當局開始推行一項家庭計劃項目,成千上百名偏遠山區的原住民被強制絕育,他們中許多人從未同意接受那樣的手術。Quipu網站,名字取自秘魯印加人用以計算的結繩,正收集記錄著這項大型絕育行動中的故事,並在不斷更新。在麻省理工大學公民媒體中心(Center for Civic Media)的協助下,網站設立免費的電話線路用以收集故事。通過點擊Quipu網頁上的一根根線條,用戶可以聽取不同當事人對強制絕育計劃的證詞和回應。Quipu項目提供英語、西班牙和克丘亞語(南美洲原住民的一種語言)內容。

墨西哥毒品戰爭

交互式紀錄片《任何一個墨西哥孩子》(Anyone’s Child: Mexico)生動反映了墨西哥毒品戰爭中受害平民家庭的故事。紀錄片製作者通過當地合作方開通免費電話線路,讓全國各地的人們可以聯繫並講述他們的故事。該紀錄片還借鑒Quipu的經驗,利用英國布里斯託大學提供的資金製作了交互網站,運用音頻、電話錄音、視頻和文字報道等,呈現毒品與暴力給墨西哥社會帶來的傷害。

編譯/梁思然

編輯/Ivan Zhai

相關閱讀:

Aleszu Bajak是專註科學報道的自由記者。同時,他在美國東北大學教授新聞學、數據可視化和編程等課程。他曾為《華盛頓郵報》、《麻省理工大學科技評論》和《自然》雜誌撰稿。本文原載於Storybench,全球深度報道網獲授權轉載。

Aleszu Bajak是專註科學報道的自由記者。同時,他在美國東北大學教授新聞學、數據可視化和編程等課程。他曾為《華盛頓郵報》、《麻省理工大學科技評論》和《自然》雜誌撰稿。本文原載於Storybench,全球深度報道網獲授權轉載。