John Burn-Murdoch - byline photo

無論你是否深度關注數據新聞領域,你很可能都聽說過約翰·伯恩-默多克(John Burn-Murdoch)這個名字,或者至少也在瀏覽時刷到過他那標誌性的《金融時報》三文魚粉色圖表。

作為該報的首席數據記者和專欄作家,伯恩-默多克的論斷很簡單:“圖表能改變想法”。但他表示,要達到這種說服力,就必須在數據、設計和文字之間找到恰當的平衡。你只需看看他在金融時報的每周專欄《數據點》(Data Points),就能明白他如何將統計分析融入精心設計的圖表中,深入淺出地闡釋各種主題,例如生成式人工智能為何尚未取代我們那些“任務繁雜”的工作,又或者一些足球俱樂部為何風光不再,難以重現往日輝煌。

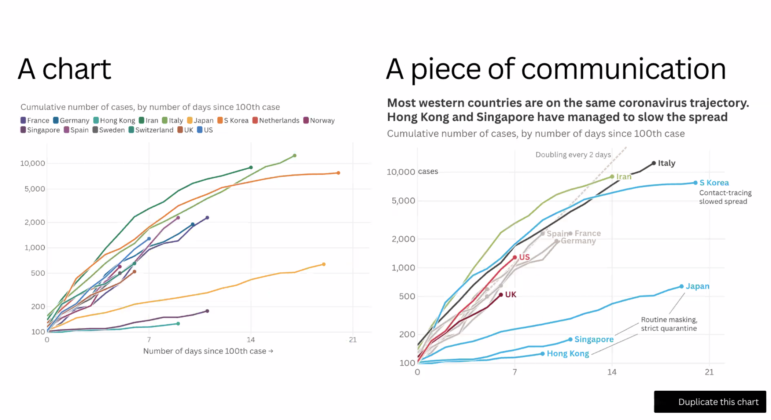

仔細研究他的作品,有一點顯而易見——每張圖表都在講述一個故事。在與數據可視化平台 Flourish 合作舉辦的一場線上研討會中,伯恩-默多克解釋說,成功的數據新聞不在於製作精美的視覺效果或純粹的數據呈現,而在於理解受眾如何解讀圖表,並據此量身定製,以清晰地傳達信息。

研討會以一個關乎存在意義的問題開場——至少對從業者而言如此:“我們為什麼要做圖表?”伯恩-默多克解釋說,與純文字報道相比,圖表更能觸及人們與生俱來的直覺,也更值得信賴。並且有研究表明,圖表的傳播效果優於其他媒介形式。例如,2018年的一項研究測試了人們在面對以不同形式呈現的爭議性話題(如全球變暖)時的反應,這些形式包括:一個關於全球平均氣溫的簡單陳述句、一段包含大量統計數據的文字,以及一張圖表。結果發現,在對氣候變化持懷疑態度的人群中,用圖表呈現的數據在改變人們看法方面,比純文字形式更具說服力。

“以圖表形式提供數據,似乎比用文字提供相同信息更具說服力、也更有效,”伯恩-默多克指出。“圖表是我們手中一個強大得不可思議的工具,它能穿透人們固有的觀念,這是純文字難以做到的。”

那麼,怎樣才算是一張優秀的數據圖表?以下是從這次線上研討會中總結的四點啟示。

少即是多?不盡然

儘管人們普遍認為圖表應遵循極簡主義原則,但“少即是多”並非總是真理。雖然美國學者愛德華·塔夫特(Edward Tufte)等數據可視化專家告誡人們要避免贅述和過度複雜的設計,但伯恩-默多克認為,“人類天生喜歡聽故事”。他指出,過於簡化的圖表可能無法引起讀者的共鳴或建立聯繫。

伯恩-默多克引用了一項研究,該研究測試了公眾對四種不同文字數量和布局的圖表的反應。這四種圖表分別是:僅有數據和坐標軸的圖表、僅有一段文字描述的圖表、帶有標題和少量注釋的圖表,以及帶有完整注釋和標題的圖表。他表示,結果是極簡風格的圖表排名最低。事實上,受訪者更喜歡帶有大量且位置恰當注釋的圖表,因為這樣更吸引人,也能幫助他們更好地理解數據——例如,用箭頭將文字注釋與折線圖的特定部分連接起來。最成功的版本是那個擁有強敘事性標題和多處解釋性注釋的圖表。

“我們希望一眼就能明白圖表的大致內容——也就是‘大局’,而不是面對一堆數據,費力地自己去研究到底發生了什麼,”伯恩-默多克說。“一個普遍的發現是,對於普通人來說,文字解釋總能起到幫助作用。”

伯恩-默多克解釋說,技術上無懈可擊是製作一張好圖表的基礎,但這僅僅是第一步。“在製作圖表時,有意識地聚焦於‘溝通’這一行為,也就是我們所說的‘敘事’,是至關重要的一環。並且我認為,在許多關注技術層面的資源中,這一點被低估了。”

核心提示: 一個帶有敘事性的標題大有裨益,一點文字注釋也能起到關鍵作用。極簡主義的圖表或許能給數據專家留下深刻印象,但卻可能讓更廣泛的受眾望而卻步。

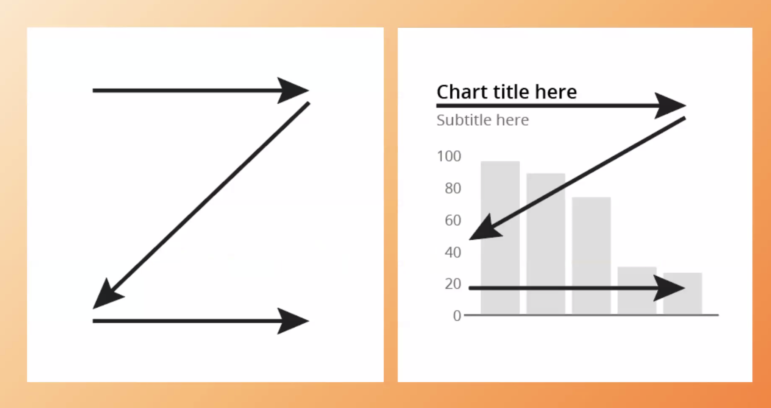

文字會幫助讀記住圖表

人們看圖表時,目光會落在哪裡?伯恩-默多克引用的另一項研究使用了眼動追蹤技術,來檢驗人們如何與屏幕上的圖形互動。研究發現,人們在閱讀圖表時,視線往往會遵循一個“Z”字形軌跡——先看標題,然後轉向圖表的坐標軸,最後才移動到實際的數據本身。

該研究的參與者被要求回憶一張在屏幕上快速閃現的圖表。結果如何?更多的參與者能夠回憶起圖表的標題和注釋,這顯示了文字如何幫助讀者記住信息。

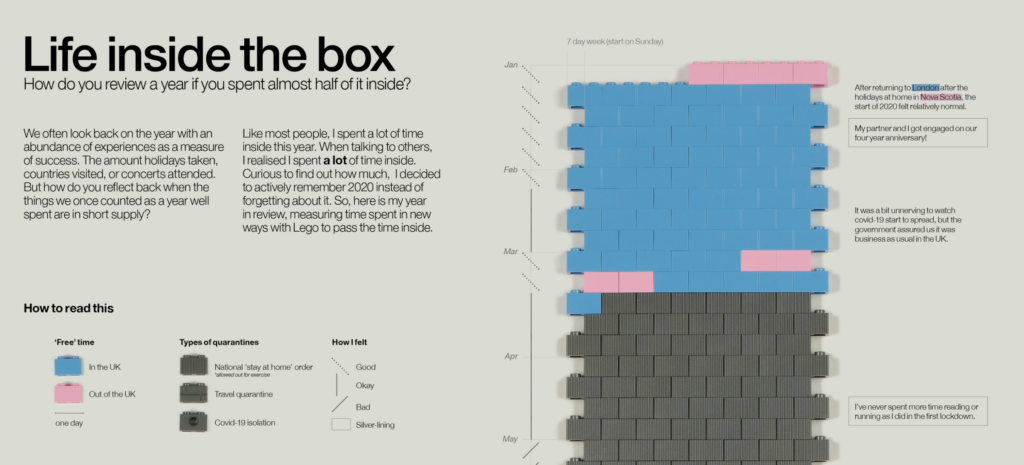

“人們的注意力首先會落在文字上,”伯恩-默多克說。“如果我們不好好利用這一點,就真的錯失良機了。”同一項研究還發現,圖片、旗幟和相關圖像等視覺元素並不會分散讀者的注意力,反而常常可以作為“額外的記憶錨點”,幫助他們回憶起圖表的核心信息。

核心提示:標題、注釋和標籤至關重要,也往往是讀者印象最深的部分。

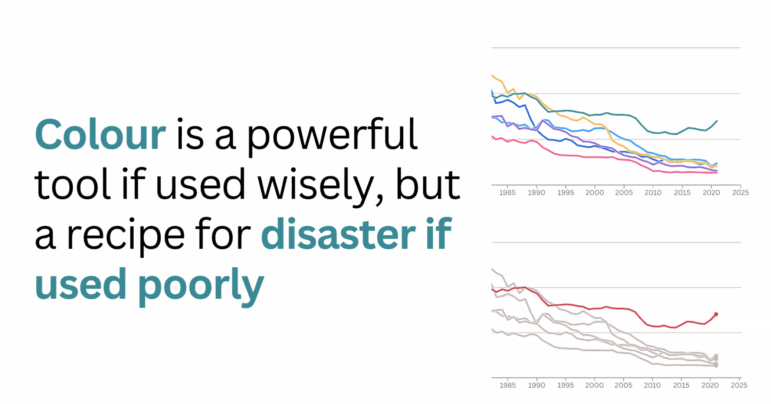

色彩對比能吸引讀者目光,也可能分散注意力

在伯恩-默多克看來,圖表中的顏色與文字選擇同等重要。他引用科林·韋爾(Colin Ware)的著作《設計的視覺思維》(Visual Thinking for Design)來解釋人腦如何處理視覺信息:我們的眼睛天生就能察覺到那些無需刻意關注就能瞬間感知到的“前注意”(pre-attentive)或“彈出式”(pop-out)屬性,比如顏色、形狀、大小和動態,通常在我們意識到之前就已經捕捉到了。從進化的角度來看,我們天生就會留意差異,無論是一個稍大的形狀,還是一個突兀的顏色。

在上面的圖表中,一片灰色線條中的一抹紅色會立刻脫穎而出。但如果每條線顏色都不同,那就沒有任何重點可言。色彩對比是引導注意力的一個非常強大的工具。

在實踐中,這意味着要有意地選擇配色方案——甚至包括可視化的背景色。最好避免使用五顏六色的“彩虹色”,數據記者應該用更柔和的色調來組織次要信息,同時通過採用更醒目或對比強烈的顏色來凸顯相關數據。

更宏觀地看,伯恩-默多克強調,設計圖表的目的就是引導讀者的注意力,讓他們跟隨一條敘事線索。“當我們製作圖表時,我們不只是在完成一項數學任務或設計任務,我們是在試圖向他人傳達一些東西。”

為了做到這一點,他會利用“Z”字形閱讀軌跡來思考當人們看到圖表時,注意力會如何移動。

視線會從標題開始,向下移動到坐標軸,再橫向掃過數據本身。“我花了很多時間和精力來敲定一個好標題,”他指出。“同時我也會思考,在設計上我還能做些什麼,來自然地引導讀者的視線穿過整張圖表。”

這提醒我們,成功的視覺敘事無關乎裝飾,而在於精心設計。談到色彩,他的核心提示是什麼?“最大限度減少干擾,最大限度強化對比。”

圖表不是只給懂數據的人看的

並非所有人都覺得圖表直觀易懂,因此,作為圖表設計師或數據可視化者,站在最終用戶的角度思考至關重要。正如伯恩-默多克所說:“總有像我這樣的‘怪人’,會花上多到不健康的時間去製作圖表、研究圖表……但外面還有千千萬萬的人,他們並非如此。”

這正是文字、注釋和精心設計發揮作用的地方。通過增加清晰度,而不僅僅是刪減元素,圖表能與更廣泛的受眾建立聯繫。伯恩-默多克明確指出,這關乎於講故事的戰略性設計。他將製作圖表的技術與用戶的實際體驗區分開來。

分析師或許會為小數點和毫釐不差的精度而糾結,但大多數讀者想要的是一個故事。“人們通常不會拿着放大鏡,費力地分辨你圖表上的那條線到底在4.81還是4.82的位置。”

相反,人們閱讀圖表是為了尋找意義。他們想知道:這張圖告訴了我什麼?它為什麼重要?這就是為什麼伯恩-默多克敦促設計師們,一旦數據結構準確無誤,就應該“真正專註於講故事這項任務……這才是對人們如何消費圖表更貼切的比喻。”

核心提示: “出色的圖表製作當然離不開數學和藝術,”伯恩-默多克說,“但為了確保我們儘可能地扮演好傳播者的角色,我們需要將其視為一種‘講故事’的行為。”

案例分析

為了更好地闡述這些原則,伯恩-默多克回顧了他在2020年3月初,也就是新冠疫情大流行初期設計的一張圖表。當時,由於意大利和東亞地區病例迅速增加的新聞,公眾對病毒發展軌跡的不確定感日益加劇。

一位同事發郵件問伯恩-默多克,其他國家與意大利(當時歐洲受災最嚴重的地區之一)相比情況如何。他製作的第一個版本的圖表,從技術上回答了這個問題。他使用R語言和數據可視化工具 ggplot2,在X軸上標出各國自第100例確診病例以來的天數,在Y軸上標出累計病例數。

“這張圖表技術上確實回答了那個問題……但我不認為它能真正引起數百萬人的共鳴,”他說。

經過後續多次修改,同樣的數據被轉化成了一種能夠講述故事的設計。

“現在的標題回答了這個問題,”他指着右邊那張標題更具動態和解釋性的圖表說。“它告訴我們,大多數國家……實際上都處於相同的發展軌跡上,而另一些國家則成功地減緩了傳播速度。”

接下來是圖例的問題。在早期版本中,讀者必須在顏色編碼的圖例和圖上的線條之間來回切換。

“你這是在要求讀者不停地在圖例和線條之間來回查看,”他說。因此,他將標籤直接移到了線條上,讓讀者可以立即看出每條線代表哪個國家。

然後是色彩的策略性運用。他將東亞國家用藍色分組,意大利用黑色顯示,並用其他鮮明的顏色突出了英國和美國。次要的國家則淡化為灰色。

“我們正在讓數據可視化與它所傳達的信息結合得越來越緊密,”他解釋說,“這樣讀者需要費神思考的地方就越來越少了。”

最後,他添加了注釋,用一條線顯示了病毒每兩天翻一番的發展軌跡,並附上解釋性說明,指出關鍵國家的政策決定或疫情拐點。重要的是,所有這些修改都沒有改變底層的任何數據或結構。

“這張圖表的基本幾何結構……沒有絲毫改變,”伯恩-默多克說。“但通過專註於文字、顏色、標籤和注釋,我們顯著提升了這張圖表作為一種溝通工具的效果。”

最後的提示:“不要只為懂圖表的人做圖表,要為所有人講故事。”

Hanna Duggal 是半島電視台(Al Jazeera)旗下數據、視覺敘事和實驗團隊 AJ Labs 的一名數據記者,也是全球深度報道網(GIJN)的撰稿人。她曾利用數據報道警務、監控和抗議等議題,並為 GIJN 報道了中東地區的數據新聞、TikTok 的算法調查以及如何利用數據調查美國的部落土地等。

Hanna Duggal 是半島電視台(Al Jazeera)旗下數據、視覺敘事和實驗團隊 AJ Labs 的一名數據記者,也是全球深度報道網(GIJN)的撰稿人。她曾利用數據報道警務、監控和抗議等議題,並為 GIJN 報道了中東地區的數據新聞、TikTok 的算法調查以及如何利用數據調查美國的部落土地等。