深度報道技巧

對話 SOPA 卓越音頻報道得主:將爭議焦點製作成敘事類播客,她們是如何做到的?

播客《星期天晚上》關於“疫苗猶豫者”的節目獲得了今年 SOPA 最佳音頻報道獎(中文)。這個只有三個人參與的小團隊,是如何構思選題、撰寫腳本、進行採訪、運營節目的?播客新聞信“推播助欄”最近與節目製作人之一 Abby 進行了深度對話。

播客《星期天晚上》關於“疫苗猶豫者”的節目獲得了今年 SOPA 最佳音頻報道獎(中文)。這個只有三個人參與的小團隊,是如何構思選題、撰寫腳本、進行採訪、運營節目的?播客新聞信“推播助欄”最近與節目製作人之一 Abby 進行了深度對話。

“唐山打人案”轟動中國網絡輿論。要求女性主動規避風險,肩負自我保護的特殊負擔,真的能為她們帶來安全?還是會將她們的生活和行動置於處處恐懼之中?全球深度報道網精選了六月幾篇值得一讀的深度報道。

碩博生離開大城市、湧入縣城成為了新趨勢,他們過上想要的生活了嗎?與此同時,上海封控兩個多月後逐漸鬆動,許多人動身離開這座城市。全球深度報道網精選了這個月幾篇值得細味的深度報道。

當上海市被隔離柵欄割裂成一個個的封控、管控區域,醫護、團長、居委會成為了話題主角,慢性疾病病人、獨居老人等群體一方面被輿論熱議,卻又被某些人遺忘。全球深度報道網精選了幾篇值得細味的深度報道,審視四月的上海。

距離新冠疫情爆發已經快兩年時間了,隨着越來越多的人都接種了疫苗,人們的生活也開始慢慢恢復常態。在這個後疫情時代,數據新聞可以哪些角度呢?馬來西亞知名數據記者郭史光慶在篇文章中總結了追蹤不平等、衡量疫情對弱勢群體影響等五個角度。

當你在報道中使用數據時,很重要的一點是了解這些數據是如何獲取的。但同樣重要的是正確解讀你的發現。如果你計算正確,但沒有正確解讀數據呈現的結果,最終可能會誤導你的受眾。例如,因為一些人收入過高,平均數就無法反應大多數人的真實收入,使用它就可能產生誤導效果。

一個在線研討會邀請了來自印度30個邦的40名女記者,請她們講述在調查印度新冠疫情時遇到的故事。但當她們聚集在一起時,講述的內容遠不止於此,這個網絡研討會變成了一個關於女性記者身份、疫情中女性的遭遇的更廣泛對話。

據統計,在世界範圍內,每100人中有約2人感染了新冠病毒,而在美國的監獄裡,這一比例達到了驚人的34%,情況是如何變得這麼糟糕的?美國總統拜登承諾到2030年將溫室氣體排放量減少到2005年水平的一半,讓人們將目光聚焦在碳排放與相關的環境議題上。在中文互聯網上,經典電影的重映與「金三銀四」的離職潮也站上了熱搜。數據記者們選擇了哪些角度、使用哪些方法來向讀者呈現這些話題?全球深度報道網編輯精選了四月值得一看的數據新聞。

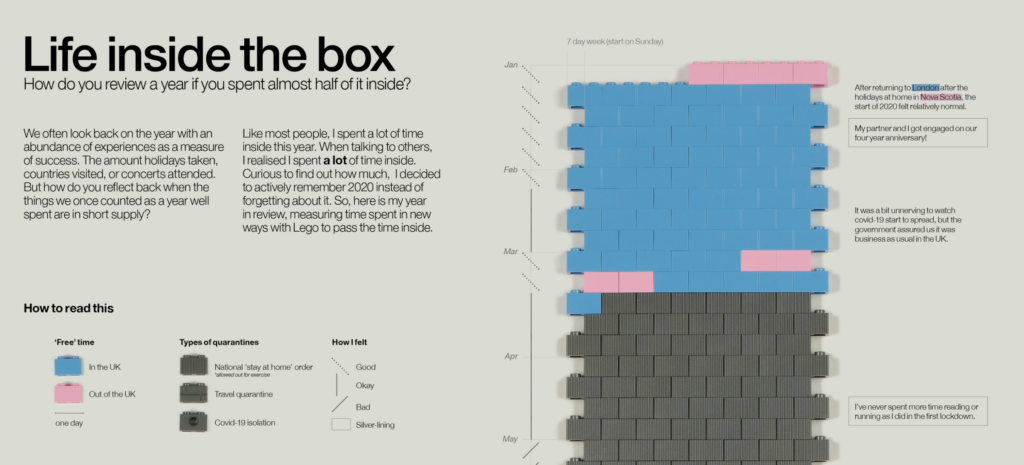

隨着疫苗接種工作的展開,全世界都希望快一些走出新冠疫情帶來的影響。復盤過去這一年,病毒是如何在一個國家中蔓延開來,又如何改變每個人的生活?美國薪資水平恢復到疫情前,就代表經濟已經復蘇了嗎?探討這些問題時,數據新聞記者又有哪些切入的角度?全球深度報道網精選了2月值得關注的數據新聞。

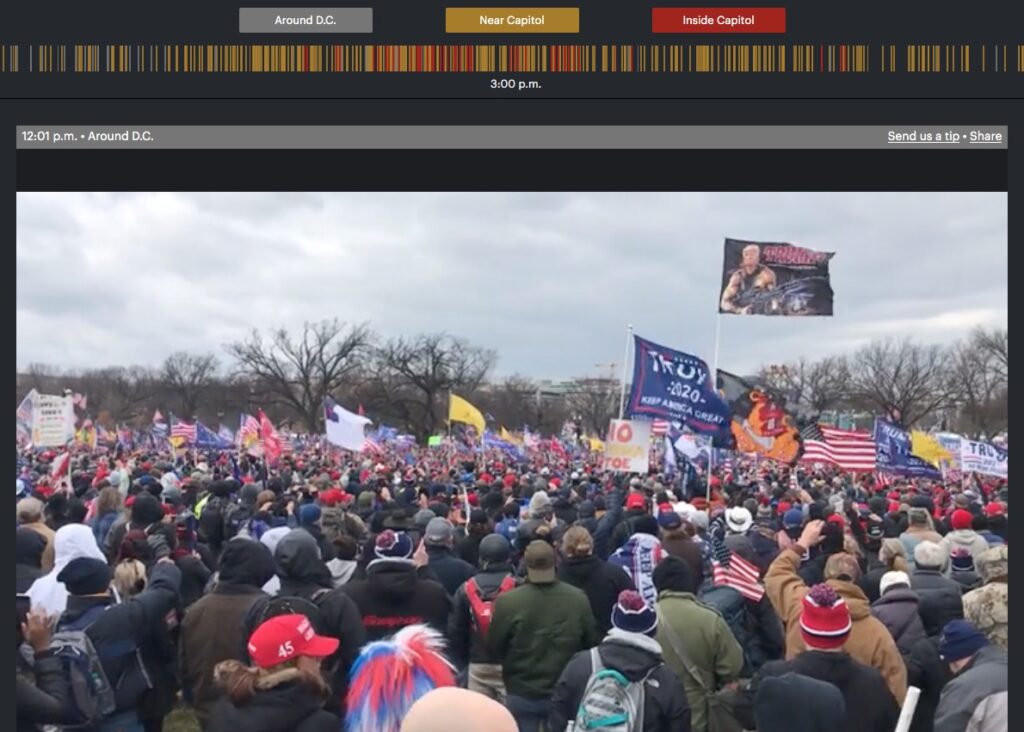

2021年的第一個月,由於人口密集的北半球處於冬季,不少國家迎來新一波確診數高峰,全球新冠累計確診人數也突破一億;與此同時,世界各國相繼開始第一批次的疫苗接種;而在美國,總統權力交接的過程並不順利,1月6日特朗普的支持者暴力闖入國會,所引發的騷亂引發全球關注。在反覆不定的疫情下,我們究竟有否從前例中吸取經驗與教訓?而隨着拜登於1月20日進行就職宣誓演講,人們又將如何評價特朗普過去的四年任期?全球深度報道網精選了1月值得一看的數據新聞。