如何“因人制宜”撬開信源話匣子:Buzzfeed調查報道主管談採訪的藝術

“採訪不是關於你準備好的一系列問題,而是人與人之間的互動。”作為今年全球深度報道大會“採訪的藝術”專題研討會講者之一,美國網絡媒體Buzzfeed調查報道主管、普利策獎得主Mark Schoofs分享了他從業多年總結下來的採訪經驗。

“採訪不是關於你準備好的一系列問題,而是人與人之間的互動。”作為今年全球深度報道大會“採訪的藝術”專題研討會講者之一,美國網絡媒體Buzzfeed調查報道主管、普利策獎得主Mark Schoofs分享了他從業多年總結下來的採訪經驗。

有一回,他執著於呈現自己搜集到的資料,剖析複雜的關係圖,結果跟編輯來來回回磨了十次。後來,他的編輯要求他,把那改了十次的草稿丟了吧!“想一想,寫一篇你母親也能看懂、有興趣的故事。”他真的打了電話給母親,從敘事到談人,故事結構整個調整。新稿一次過關。

兩年一屆的全球深度報道大會通常將集中在不到五天的時間裡,通過100多場研討會、工作坊等環節,給予深度報道記者快速“充電”的機會。而自16年前於歐洲誕生以來,在每屆的五天以外,我們逐漸看到,全球大會的影響正從一個個受益的記者個體擴展到更多元的組織和更廣闊的地區,給各地的深度報道實踐、新聞素養水平帶來積極改變。

相信你也有長時間邊聽錄音邊碼字、眼花手酸頸椎痛的經歷。此外,這個機械勞動還會佔用大量寶貴的時間,使記者無法將更多精力投入到報道上。為此,深度網結合多方資料,實測市面上推薦的所有音頻轉錄工具,整理出這份清單。

隨着傳統媒體的公信力式微,盈利的需求逐漸消磨了專攻報道的精力。大方向的頹勢不可逆轉,歐洲的許多記者與編輯仍紛紛創辦獨立機構,在會員制媒體的道路上摸索出了心得。他們用實際案例告訴同行,通過會員眾籌的不僅僅是資金,還可以是創意。

今年11月,第十屆全球深度報道大會將在南非拉開帷幕。深度網重刊GIJN總監David Kaplan的回顧文章,分享深度報道大會如何從歐洲、北美髮端,逐步走向南美、亞洲,到現在第一次走進非洲大陸,以及全球性網絡構建對深度報道的意義。

大學生李文星溺亡案令天津靜海區的傳銷活動成為輿論熱點。率先報道此事的教育類新媒體“芥末堆”和發表多篇調查報道的財經新聞客戶端“AI財經社”表現尤其亮眼。

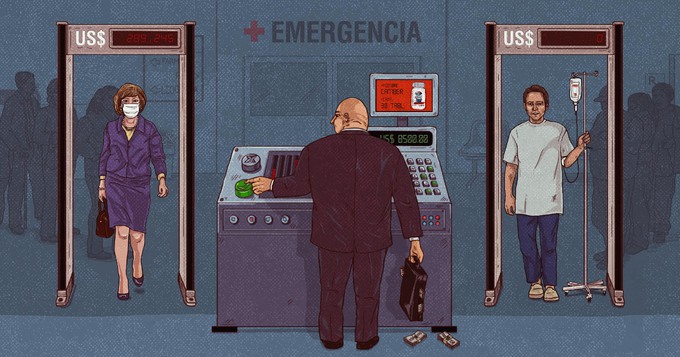

本文分享來自拉美的八個優秀交互式深度報道。這些故事都力求通過對不同敘事元素的組合,既深入故事內核,又展現故事的不同切面,緊緊抓住讀者眼球,帶動參與,並誘發他們思考。

每兩年一屆的全球亮光獎再度回歸,今年有12篇調查報道佳作從67個國家遞交的211份申請作品中脫穎而出,成為入圍作品。最終獲獎作品將於11月在南非舉辦的全球深度報道大會上揭曉。