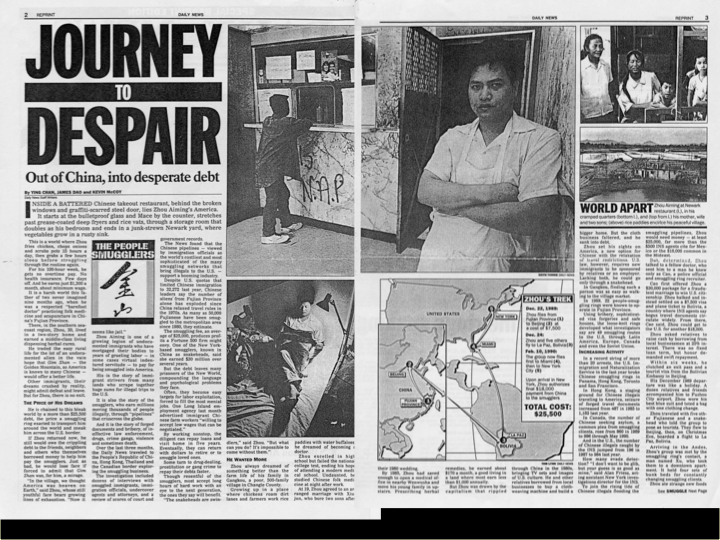

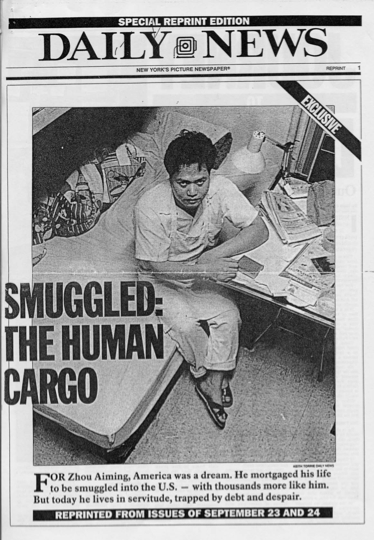

《紐約每日新聞》以《絕望之旅》(Journey to despair)為題,報道了周愛民的偷渡故事。

編者按:最近幾年,非虛構寫作在中文世界盛行,但作品質素往往層次不齊。有許多內容與形式俱佳的作品出現,但也有一些文章像是採訪材料的堆砌或只注重形式而忽視了內容。在特稿寫作中,最重要的是什麼?有沒有一些可以參考的方法論或小技巧?全球深度報道網特別邀請資深新聞人陳婉瑩,以她在《紐約每日新聞》工作的經歷,分享她的特稿寫作經驗。

1990年,我在 New York Daily News(紐約每日新聞)做新聞。當時,編輯部想要做一個從中國去美國的偷渡客專題,這樣的偷渡客當時數以萬計,但媒體還沒有報道,這個美國大報的編輯很敏銳,想要搶佔獨家,就派我和另一個同事去做調查。

首先要找到故事的“主角”

做非法移民新聞,如果光寫政策和數字那些宏觀的東西,太枯燥了。需要找到小的切口切入,給故事找到“主角”,再透過他來講故事。

找這個人不容易,他/她的經歷要能說明故事的主題:偷渡、冒險遠度高山大海、被剝削、金山夢斷、政策無能、黑幫走私人口,跨國作業等等。而且,這個人物要有立體感、不落俗套,這就需要這個人願意談偷渡的種種細節、個人的心理反應等。不僅如此,他/她還要願意拍照見報——沒有照片的話,故事的衝擊力會大打折扣,甚至會給編輯殺掉。

除此之外,偷渡者還要願意用真名,否則用假名字登報會缺乏公信力。而在找這個人時,按報社規矩不能假冒其他身份,需要讓對方知道我是記者。那時候,美國的移民政策很寬鬆,移民局只逮捕犯刑事罪的非法移民,其他的不管,所以用真名字見報風險近零。

這樣的人那裡去找?社工、非法移民、中介……他們不會願意幫忙,不僅是怕麻煩,這對他們來說也沒有什麼好處,除非他們想要宣傳自己。另外,他們也非常重視隱私,會非常保護他們的“clients”(客戶)。

鎖定合適採訪對象是最困難的,要看你的人脈、運氣,看你平時是否用功。雖然人口走私產業鏈的中心在中國,但在出發前,編輯要求我們要在紐約做好準備工作,找一個“有故事的人”。

那時,紐約市滿街都是非法移民,他們流連職業介紹所,登記、找工作。他們結果多半是在城外的餐館找到容身之地,因為紐約市裡面幾乎沒機會了。越到後來,這些非法移民只能遠徵到到離大城市越來越遠的小鎮打工。

我當時跑了很多職業介紹所,裡面擠滿了憂心忡忡的求職者,很多人擠不進去蹲在外面。一個三十來歲坐在路邊的福州人雙手合成作拱形狀,對我說:“美國像個墳墓,能進來、出不去。” 這些偷渡客不大願意跟記者深入交談,他們心情很糟糕。工作難找,哪有心情跟你聊天?

那時候,偷渡來美的費用是公價2.5萬美金。沒錢怎麼來呢?在家向人借給蛇頭,由蛇頭安排坐飛機、貨輪、或徒步經金三角去曼谷,不幸的埋骨荒山。曼谷在當時是一個集散地,非法移民弄假證件的中轉站。

我知道這些情況,但要怎麼找到願意接受採訪的人呢?

做新聞要講點運氣,但是你不用功就沒有運氣。這個是很簡單的道理,我們都聽過。後來,我的“運氣”來了,碰上了周愛民,他後來成了我的朋友、線人和消息來源。他當時在一間紐約市對河的新澤西州一家外賣餐館打工,櫃檯前面有兩塊防彈玻璃,錢和食品的交收透過玻璃,可以想象那個地區的治安情況。

《紐約每日新聞》當年頭版報道了中國去美國的偷渡客的專題,並以周愛民的相片作為題圖。(圖片由陳婉瑩提供)

他的壞運氣,卻成了我的好運氣。當時有個顧客買炸雞翅膀,拿了東西不給錢,周愛民和他吵了起來,最後客人生氣,將一個燃燒瓶丟進了小店,店鋪瞬間起火。周跑出來的時候,頭也被打破了。他很生氣,要去告對方。但作為少數族裔、沒錢,又不懂英語,他就去了紐約唐人街的中華公所投訴。

當時中華公所等於唐人街的“小政府”。我跟中華公所的人比較熟,他們知道我在找人採訪,就告訴我說有這回事,“你可以幫忙嗎?他可能願意跟你聊聊。“ 我去看周愛民,果然他把偷渡等情況跟我詳談。找到了故事的中心人物,能透過他建構起故事框架,這題目可以做了。

配角和細節必不可少

所以,在寫專題時一定要找到那個中心人物。但是一個人是不夠的,你要有“配角”,支撐故事的主題,讓故事有立體感。

採訪時,你可能會採訪十多個能反映主題的人物,要決定用故事最動人的做“主角”。 但是,把3到4個“配角” 寫進文章就可以了,文章里人物太多,會顯得紊亂。

找到周愛民,我的任務幾乎完成了一半。他跟我講從福州經北京、曼谷、到南美的布宜諾斯艾利斯,輾轉偷渡來到紐約的旅程。

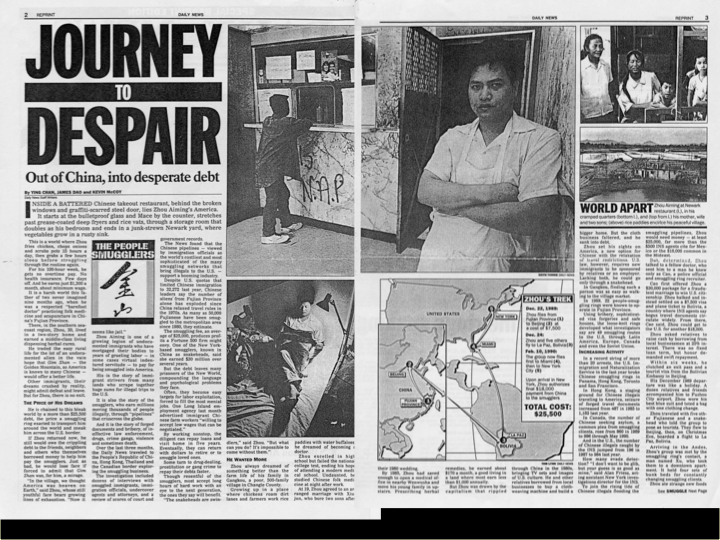

《紐約每日新聞》當年以《絕望之旅》(Journey to despair)為題,報道了周愛民的偷渡故事。(圖片由陳婉瑩提供)

他還說,有兩個小孩,妻子在福州鄉下。拿着他給我的地址,我去福建鄉下找到了他的老家,為妻子帶去老公的信息,還睡在她家。那時候沒有互聯網、沒有電郵。她熱心地招待我,把家裡最好的東西做給我吃——八個鴨蛋,那是上菜了。

和周愛民聊完後,我跟編輯說,找到故事了。編輯說:“OK,give me a few paragraphs.(給我寫開篇幾段)”。我寫的一稿、編輯說不行;再寫,還是不行;可再寫,要怎麼寫呢?

有一天,我跟同事清早五點鐘開車去周的餐館,大約離紐約市一個小時車程。我們正趕上看他起床,清潔廚房,升火、吃早飯,開店……我們跟着他一天,記錄了很多細節。回來又寫幾段稿。編輯說,行啦。

記者採訪,不光是訪問當事人,還要用眼睛、鼻子“採訪”、細心觀察現場。

故事要有結構、寫作須知取捨

做了大量採訪,怎麼組織一大堆材料?這又一個特稿寫作的基本問題。

有些記者做了很多採訪,寫成長文。儘管知道題目和內容很有意義,但讀者看不下去,問題是什麼呢?這是因為故事沒有結構,大堆材料塞在裡面,讀者看的很辛苦 。所以故事的結構非常、非常重要,像建高樓,要有個鋼鐵架子,才能把材料撐起來。故事的結構也是個“導航“,從導語、到核心段落、背景、到一個個故事板塊的展開,起承轉合,引導讀者發生興趣,帶着懸念層層深入。

不要想把所有材料放進去——這是不可能的,也不需要。現在有些記者寫文章,把採訪材料全部塞進去,又沒有一個結構,讀起來就會很辛苦。好的記者,假設採訪了100%的材料,寫進文章只有30%, 或甚至10%。懂得割愛,是寫好文章的一個挑戰。花時間做了很多採訪,收穫是不會浪費的,只有透過這些採訪,你才能深入了解事情的來龍去脈,讓故事有說服力,權威性,但你不用把所有材料寫進文章。

大家都說,我們是根據這本書寫特稿的,但又有多少記者真正在使用該書的方法?我們不應該有一個公式——該書介紹的是寫特稿的基本方法,能掌握基本的方法,並熟練地運用,就可以有變化,發展自己的風格。

《〈華爾街日報〉是如何講故事的》一書是不少新聞從業者寫作特稿的重要參考。(陳婉瑩供圖)

發展和建立故事結構是一個過程,用功深入採訪的過程中,記者會得到突破,得到點概念,知道如何搭建故事。在往後的採訪中, 記者開始聚焦,像捕魚人一樣,把撒出去的漁網收回來,開始策劃故事的輪廓,內容, 補充不足的素材。 我那時在編輯部,編輯會一直跟我溝通,討論採訪的收穫和故事可能的發展,然後編輯說 “give me a nut graph,(核心段落、主題段落),” 你將 nut graph 寫出來,提煉再提煉,就大概知道故事的脈絡了。

新聞特稿寫作,一定要有核心段落,否則讀者看起來很辛苦。除非你是紐約客級數的作家,那又當別論。

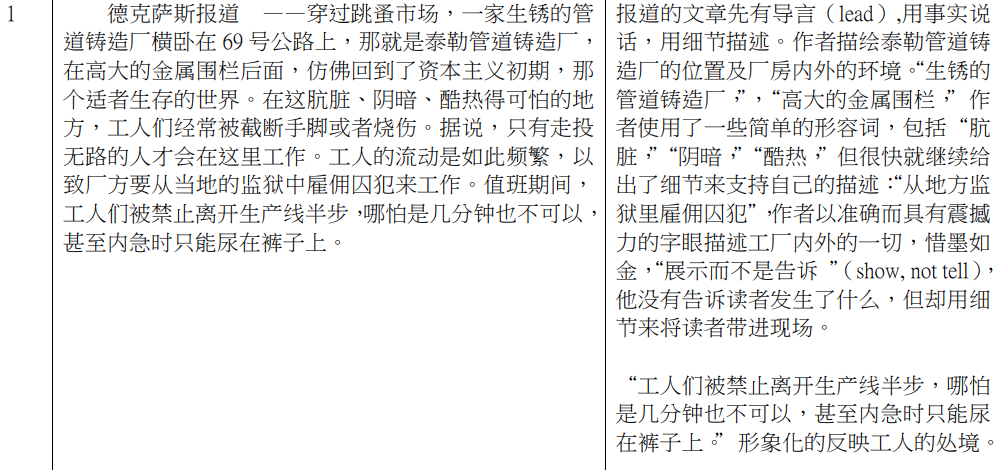

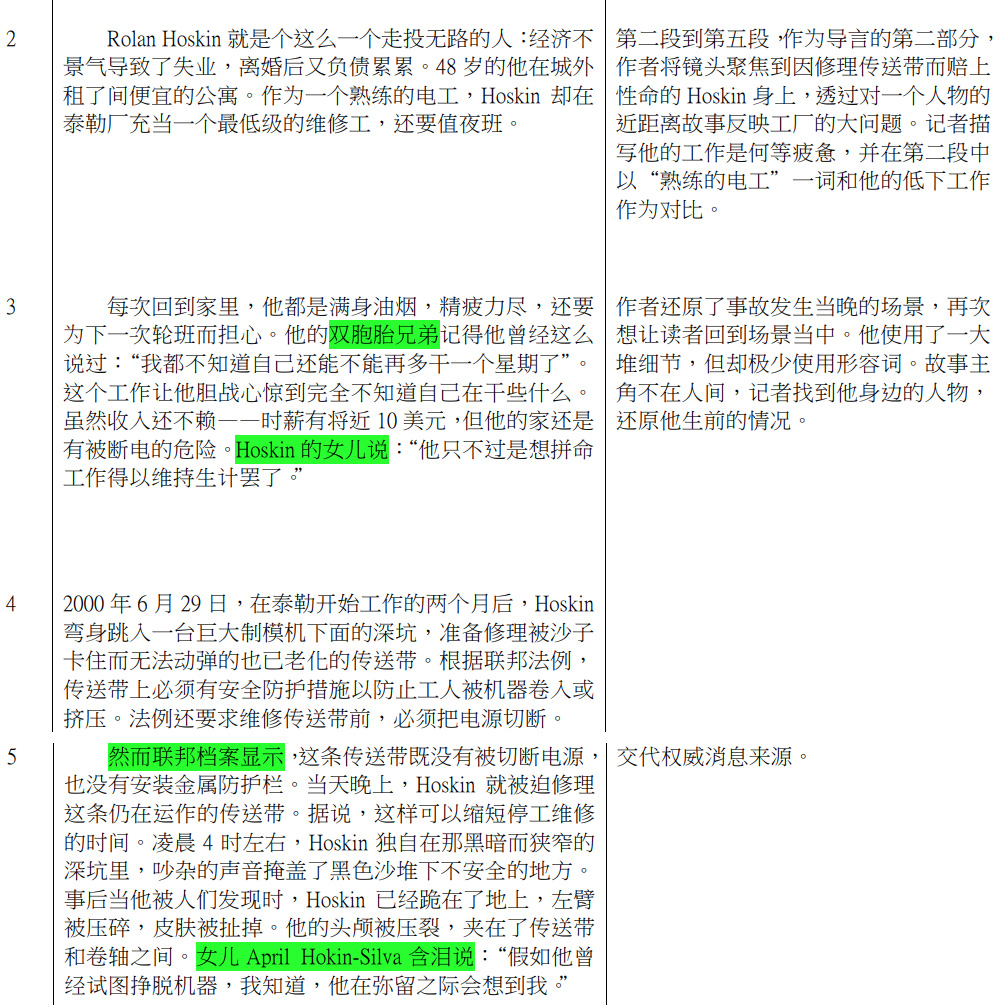

舉個例子,紐約時報《危險的生意》系列調查報報道拿下了2004年的普利策獎。我們可以詳細分析一下這個系列首篇 《田納西一家漠視生命的鑄造廠》 的故事結構。

第一段,它用了一個小引子、小故事。Show,not tell ——永遠要記住這個。不要說他/她很可憐,很慘,要將具體的事實展示出來。你看它的第一段很形象的描述。我們的目標是要把讀者帶進現場,讓讀者仿若在現場。

《危險的生意》第一段,右側是陳婉瑩的評析,點擊這裡查閱全文評析。

這是篇長文,用第一到第五段來講這個故事。這是很罕見的。

《危險的生意》第二到第五段,右側是陳婉瑩的評析,綠色標註的是信源,點擊圖片可以查閱全文評析。

然後第五段,它用了一個過渡段落(transitional paragraph)。中文傳統講起承轉合,寫新聞也是一樣。它這個第五段,講要這個人命的不是意外,而是這種經營的方式,很巧妙的帶到更寬的話題去了,以點帶面,讀者有興趣了,是什麼制度令到這個人那麼慘呢?

第五跟第六段就是文章的 nut graph,點題,作者指出問題的不光是這個公司,還有很多類似的公司,這只是最典型最糟糕的一個,把故事的大意義帶出來。

新聞特稿的基本結構分成五個部分,分別是:

1. 導語:小故事( Show, not tell );1-5 段;

2. 主題段落(Nut graph)1-2 段,點題,讓讀者明白這個故事的意義、所謂開宗明義;

3. 背景(Background), 數字、政策、小歷史;

4. Block、Block、Block ……把故事作為“小板塊”展開的,在 nut graph 提到的元素都要在其後的文章里提供事實支撐;

5. 最後:回到開篇的個人, 回到原點 ,首尾呼應、成為完整的故事。

其他小貼士

- 多用動詞,尤其是有力度的動詞 (strong verbs) ;少用形容詞;

- 直接表達、不拐彎抹角;

- 正面陳述。比如,不要寫“他沒有說真話”,而是寫“他說假話”或 “他在隱瞞”;

- 刪掉每一個多餘的字。比如,不要寫“他很有自己的主見”,主見就是自己的意見,不要加上“自己的”。多餘的字都不要、文章里每一字都要有用途;

- 對專業名詞,要簡單解釋,不要假定讀者明白你在講什麼;

- 故事要有“規模”(Scope),透過具體的信息突出故事的意義,讓故事有深度和廣度;

- Show not tell,記錄細節,用事實和具體的描述把讀者帶進現場;

- 要有 transition(過渡段),而過渡不光是“而且”、“不然” 等虛詞,而是在內容上有邏輯、很自然從一段發展到另外一段;

- 交錯運用長句跟短句,讓文章有一種節奏感。

學寫新聞不難,但寫得好很難,但如果你能寫好新聞,對你從事很多職業都是有幫助的。

參考資料:

1.《華爾街日報》是如何講故事的

2. The Elements of Style(Strunk, W., Jr. & White, E.B. 聯著版)

3. Barry Kalb, You Can Write Better English, HKU Press

作者陳婉瑩是資深新聞人、香港大學新聞與傳媒研究中心創辦人及首任總監,曾任汕頭大學長江新聞與傳播學院院長。她目前是跨國調查報道項目“全球環境報道合作網絡”的共同創始人,出版了第一個合作項目“穿山甲報告”(The Pangolin Reports),她也是全球深度報道網的顧問編輯。

作者陳婉瑩是資深新聞人、香港大學新聞與傳媒研究中心創辦人及首任總監,曾任汕頭大學長江新聞與傳播學院院長。她目前是跨國調查報道項目“全球環境報道合作網絡”的共同創始人,出版了第一個合作項目“穿山甲報告”(The Pangolin Reports),她也是全球深度報道網的顧問編輯。