劉萬永:優質調查報道需工匠式雕磨

做好調查報道的關鍵品質是什麼?中國青年報深度調查部主任劉萬永的答案是:需要像工匠般持之以恆、精雕細琢,把工作做到極致。除了扎紮實實的調查,沒有捷徑可走。如何在報道中煉就“工匠精神”?有哪些報道經驗值得借鑒?請看深度君經授權轉載的《青年記者》(6月上)的文章,原題為:《劉萬永:用工匠精神做優質報道》。

本文首發於青年記者(微信號:qnjzbj),作者為劉萬永(中國青年報深度調查部主任);杜珂(天津外國語大學國際傳媒學院本科生);劉美辰(河南大學新聞與傳播學院本科生)

哪個行業和記者最接近?不是普利策所說的“站在船頭的瞭望者”,也不是“龍燈花鼓夜,仗劍走天涯”的孤膽豪俠。手藝人、匠人或許最接近。他們都是通過創造性的勞動,將作品賦予極具個人風格的特質。

國務院總理李克強在2016年《政府工作報告》中提出:“鼓勵企業開展個性化定製、柔性化生產,培育精益求精的工匠精神,增品種、提品質、創品牌。”此後,“工匠精神”漸成熱詞。

什麼是工匠精神?筆者以為包含兩個方面,一是持之以恆、一心一意對待自己的工作;二是對自己的產品精雕細琢、精益求精的理念。應該說,工匠精神是一種情懷,一種堅守,一份責任。簡而言之,即對工作的忠誠專一,由此把工作做到極致。

什麼是工匠精神?筆者以為包含兩個方面,一是持之以恆、一心一意對待自己的工作;二是對自己的產品精雕細琢、精益求精的理念。應該說,工匠精神是一種情懷,一種堅守,一份責任。簡而言之,即對工作的忠誠專一,由此把工作做到極致。

用工匠精神做好深度報道

如果說,中國青年報的深度報道至今還在受眾、業界有一定的影響和口碑,筆者以為,影響因素固然很多,但可以肯定的是,和采編隊伍所秉持的工匠精神分不開。

深度報道大致可以分為兩類,一是特稿,二是調查性報道。中國青年報的深度報道,前者以《冰點》周刊為代表,後者以“特別報道”版為代表。

特稿方面,近年來,中國青年報持續不斷地推出好作品,如《回家》《永不抵達的列車》,以及最近引起廣泛轉發的《犧牲》和《湍流卷不走的先生》。

調查性報道是中國青年報的傳統優勢,已經開辦超過十年的“特別報道”版承載了幾乎所有調查性報道。近年來推出了眾多影響廣泛的報道,如《高考狀元都是武林高手》《中越非法象牙貿易調查》,以及《千萬元財產開庭前被過戶給辦案單位或個人》。

“特別報道”版開辦10年刊登的報道中,有6篇(組)獲得中國新聞獎,其中有4篇(組)為調查性報道。2009年6月創辦的調查性報道欄目《今日出擊》被評為中國新聞獎名專欄。

《湖南省江永縣:一些領導子女“繞道”進行政事業單位》報道截圖 圖片來源:中青在線

據不完全統計,“特別報道”版開辦10年來,先後有四五十名廳級及以下官員在該版獨家報道後受到查處。比如2013年11月15日,中國青年報獨家刊發報道《湖南省江永縣:一些領導子女“繞道”進行政事業單位》,反映當地部分縣領導親屬違規辦理或偽造人事檔案,未經招考進入行政事業單位工作的怪事。兩天後,7名違規調入行政事業單位的縣領導親屬被清退。2014年3月,中組部、人力資源和社會保障部聯合通報處理結果:15名失職瀆職人員被追責,另有7名廳處級領導幹部受處分。

違法犯罪分子受到處理,只是報道成果的一部分。對媒體人來說,更大的期望是通過個案報道促進制度建設,避免類似事件的發生。

2006年6月至8月,特別報道部推出了一組獨家的高考加分系列報道,歷時兩個月,分6期共刊發20餘篇稿件,各有側重又相互聯繫,將報道不斷向深處推進。2010年7月推出《高考加分亂象透視》。此後,又不斷聚焦高考加分。

持續的報道有了迴響。教育部決定自2015年1月1日起,奧賽等6項全國性鼓勵類高考加分項目將被取消,只保留烈士子女等5類加分項目。教育部還要求,各省市不得擅自擴大全國性加分項目使用範圍。此外,有關部門要對加分資格進行複核複測。

2009年5月5日,中國青年報獨家報道了《公安局政委女兒冒名頂替上大學》,披露了湖南籍學生羅彩霞被高中同班同學冒名頂替上大學事件。

當年6月30日,教育部發出《關於核實普通高等學校重名重身份證號在校生學籍的通知》,並將同姓名同身份證號在校本專科學生數據通過“平台”公布,要求各高校認真核查疑似冒名頂替的在校生。同時,為防止“羅彩霞事件”重演,一些高校要求在錄取通知書上加印新生的照片。教育部也推出了新生入學資格複查的新規定。

……

“在海運倉2號這塊業界高地,我很少聽到編輯、記者把理想主義掛在嘴邊,看到更多的,是敬業、專業與追求影響力的職業態度。有些話不必多說,早已內化成自然。”這是一名實習生實習結束後對中國青年報編輯、記者的評價。

用工匠精神升化平淡工作

★一是專業、敬業,奉獻精品

特稿的寫作,需要記者深厚的採訪功力和寫作技巧。有人問《冰點》周刊主編從玉華,你是怎麼採訪到那麼多細節的?她的回答是,採訪總伴隨着一次次的被拒絕,沒關係,拒絕了再去,再拒絕再去,直到你變成採訪對象家的冰箱,採訪才真正開始……

挖掘真相,更是需要記者具備專業的技能。在這方面,幾乎每一個調查記者都有自己的獨門秘笈。

但是,和技能同等重要甚至更重要的,是敬業的精神。聰明人下笨功夫,是很多人取得成功的訣竅。采寫深度調查的稿件,固然有時候可以憑藉經驗少走彎路,但除了扎紮實實的調查,沒有捷徑可走。

2013年9月18日,中國青年報推出了《一票成敗 張曙光增選院士過程還原》《張曙光的學術包裝術》等,獨家披露了鐵道部原副總工程師張曙光花2300萬元賄選中科院院士的始末。這組系列報道共6期13篇約4萬字,最終獲中國青年報年度報道獎。

《一票成敗 張曙光增選院士過程還原》報道截圖 圖片來源:中青在線

事實上,這個報道最初只有一個模糊的信息:2013年9月中旬,張曙光在庭審中承認花2300萬元用於賄選中科院院士。這引起了中國青年報特別報道部的關注。然而,採訪檢察院,公訴機關的回復是,2300萬元是否用於賄選院士,以及2300萬元的去向,不在辦案的調查範圍之內。

記者沒有放棄,隨後把重點放在了中科院科學技術部,因為張曙光若想當選,需要這個學部的院士投票。

幾經努力,記者找到了科學技術部院士的名單,足足100多人。記者和實習生分工,挨個給這些院士打電話,一次次被拒絕,一次次被告知“不知情”,但記者始終沒有放棄,終於找到了幾位願意接受採訪的院士,得到了張曙光評選院士過程中的一些細節。

調查中,記者發現張曙光涉嫌學術造假——西南某高校的教授帶隊攢了一本書,充作張曙光的專著。記者電話聯繫上該教授,談到該書,教授突然表示耳朵不好聽不清記者在說什麼。記者決定登門採訪,卻不知道他住在哪裡,只能根據各種信息推測出他應該住在該校峨眉校區的湖邊別墅區……經過艱苦的尋找、取證,記者終於採訪到了核心事實。

★二是精心、靜心,打造精品

傳統媒體的衰落、新媒體的勃興,在眾聲喧嘩中,媒體人迎來了“兵荒馬亂”的年代。人心浮動,導致差錯頻出,甚至一些大的新聞機構也不能倖免。

記者沉下心去做稿子,既需要良好的外部環境,也需要記者自身的定力。

2014年6月6日,中紀委常委、中央國家機關工委副書記俞貴麟在接受監察部網站在線訪談時披露,國務院扶貧辦有一名“假黨員、假幹部、假學歷”的“三假”處級職工被查處。

根據這一線索,中國青年報記者立即展開調查,卻發現另一名涉嫌“三假”的更高級別的幹部——中國國際扶貧中心副主任魏崇金。

2014年6月27日,中國青年報刊發《國務院扶貧辦“三假”幹部被調查(副)魏鐵匠的陞官路線圖(主)》。2014年8月29日,刊發《“三假幹部”魏崇金的廳官變身術》。

為了核實相關情況,兩名記者在北京廣泛接觸、採訪了中國國際扶貧中心的工作人員、了解魏崇金的相關人員。還跑到魏崇金的老家江西瑞昌蘇家墩,找到村幹部、魏崇金的鄰居等人,證實了魏崇金初中沒有畢業,以打鐵為生等情況。

為了核實相關情況,兩名記者在北京廣泛接觸、採訪了中國國際扶貧中心的工作人員、了解魏崇金的相關人員。還跑到魏崇金的老家江西瑞昌蘇家墩,找到村幹部、魏崇金的鄰居等人,證實了魏崇金初中沒有畢業,以打鐵為生等情況。

為了采寫“三假幹部”稿,兩名記者出差一周,在北京又跑了四五天,等於這半個月只寫了一篇稿子,稿費兩個人分,實在是不多。記者盧義傑說:“如果換在北京做題,肯定不止出一篇報道。但是我倆還是覺得,雖然時間花得多,但更有成就感,因為這個選題是相對足夠重要的,並且是具有社會意義的。”

記者這份工作,本質上應該是寂寞的。不能從內心擯棄各種誘惑,混圈子、趕場子,怎能寫出好稿子?

★三是學習、創新,不斷超越

日本有一部漫畫《浪客劍心》,主人公是一個劍客,最後倒在機關槍下。臨死前他感嘆:“在槍與炮的時代,劍在戰場上失去了威力,劍客也只能接受被時代淘汰的命運。”

這是一個很好的隱喻。歲月有更替,產品有迭代,只有不斷創新,才能保持活力和競爭力。

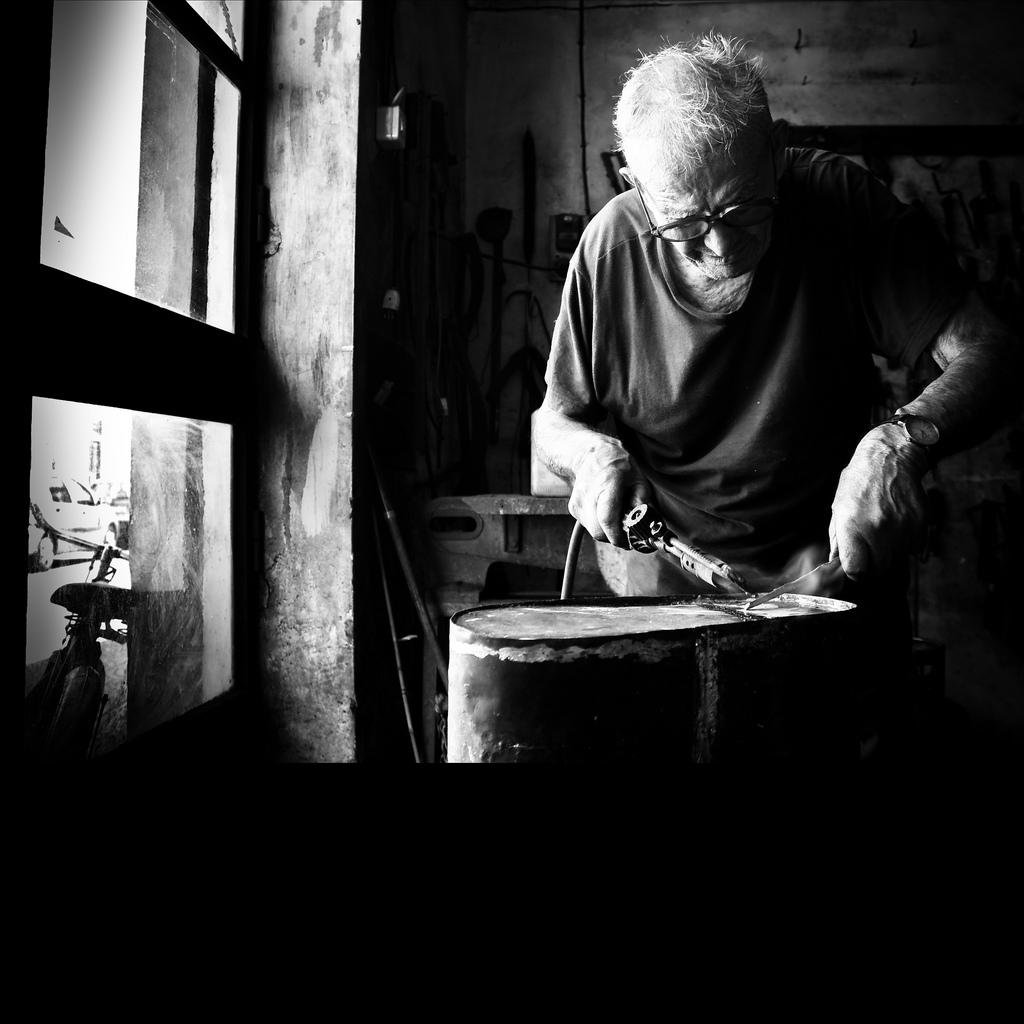

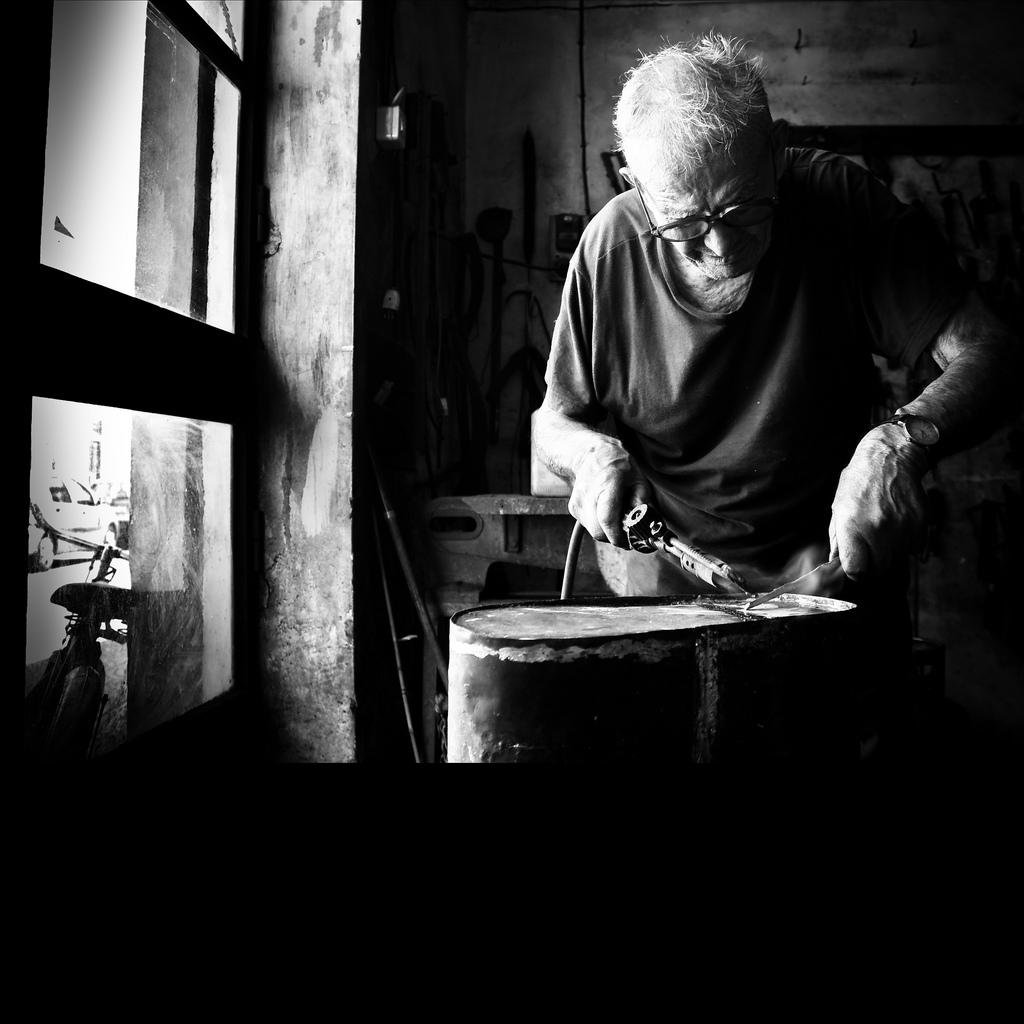

中建五局裝飾公司的生產經理翟篩紅是“全國木工狀元”,他的拿手絕技是傳統木工活,對着一塊木料,老翟一刨子推下去,刨花厚薄均勻,捲曲起來如同一件藝術品,可以直接用於貼皮。

老翟從16歲開始從學徒做起,一直跟木頭打交道。可現在的木工,用的是氣釘槍、電鋸、切割機,榔頭、鋸子、刨子等傳統工具逐漸被拋棄。

工作中的翟篩紅

如今,老翟背工具包的情況少了,更多時候,老翟帶的是筆記本電腦或者平板電腦,根據設計圖紙比照現場施工情況,查找施工中存在的細小問題。

正如老翟所說,不同時代有不同的施工方式,但追求高品質的工匠精神是一脈相承的。“只要不斷提高和創新,就有生存的空間。”

深度報道面臨同樣的問題。

一方面,新聞競爭激烈,深度報道操作空間越來越小;越來越多的受眾從移動端獲取信息,深度報道的剛需降低。另一方面,深度報道的題材老套(集中在官員腐敗、官商勾結)、呈現方式陳舊。以致有人說,移動互聯網來勢洶洶,深度報道反而率先成了“氣候變化”下的“生態難民”。

用工匠精神探索深度報道

★(一)在題材上,有意識地拓寬選題範圍

任何一家媒體的深度報道,都不可能將熱點事件一網打盡,必須有所選擇、形成特色。中國青年報的受眾是青年,青年關心的就應該是報紙關注的。因此,要從“維護青年權益,突出青年特色”上下功夫。高考加分、公務員考試的公正公平等涉及教育、就業、公正公平的題材理所應當地成為報紙報道的內容。同時,我們也着力拓寬選題範圍。

比如,2015年,中國青年報派出多路記者分豫、冀、湘、鄂、皖、甘、桂等省區貧困農村,並會同西安交通大學人口與發展研究所和華中科技大學“中國鄉村治理研究中心”專家,歷時半年,對中國農村剩男問題進行了全景調查,推出了一組深度報道,預警社會,引起了廣泛關注。

再如,近年來互聯網金融發展迅猛,但也出現了很多問題,中國青年報瞄準社會熱點,推出了《“國資擔保”的P2P平台“投融無憂”為何垮台》。

★(二)在呈現方式上,嘗試“脫紙化”

過去,報道是在版面上呈現的,所以篇幅、圖文配置必然要受版面的約束,可以長的難以長,應該短的難以短。從閱讀需求看,長篇報道有市場,但讀者通常會更喜歡短的報道。在版面字數難以改變的前提下,我們嘗試深加工:稿件做成兩個版本,一個版本給報紙按版面要求編輯;另一個版本提供給中國青年報的官方微信,篇幅控制在3000字左右,多配圖表。當然,這個版本不是簡單的篇幅變短,有可能改變文章的標題、結構等,力求簡明、通俗、易懂,讓讀者從“閱讀”轉向“悅讀”。

技術的進步正前所未有地改變着新聞業。不必“茫然慨既往”,無需“默坐慎將來”,用工匠精神生產優質報道,應當是每一個新聞生產者的責任和追求。

【文章摘自《青年記者》6月上】