只要有1000名真粉絲,你的媒體項目就成功了一半

我最近讀了 Simon Owens 撰寫的一篇精彩訪談,受訪者是 John Yedinak。他和弟弟 George Yedinak 一起創立了間 B2B 公司,專註報道某個“價值約7.5萬億美金的行業”的動態。這篇訪談中,Owens 想了解的是這兩兄弟的公司如何盈利。

我通常對新創媒體背後的商業模式更感興趣,但讀到 Owens 問“你們需要多少讀者來維持這套商業模式時”,兄弟倆的回答深深吸引了我。“我們發現,當有1000名讀者訂閱了我們的電子郵件後,就有望獲利,”他們說:“我知道這個數字聽起來並不多,但關鍵是讀者的質量,而不是數量。擁有了1000名讀者之後,就會開始產生網絡效應,增長也會變快。”

100萬路人讀者 Vs. 1000名真粉絲

有人也許會說,Yedinak 兄弟身處 B2B 媒體領域,這和直接面向讀者的媒體也許有本質的區別。不過很多案例證明“1000名真粉絲”理論在許多媒體創業中都行之有效,而且有時它不一定是1000,也可能是400、1500或者5000。

關鍵在於,新創的媒體項目並不需要達到100萬真粉絲的嚇人目標。擁有一個更容易獲得的讀者數目,也能讓你建立起成功的媒體。

Inside.com 的驚人成功以及仍在增加的電子郵件業務就是很好的例子。哈佛大學尼曼實驗室(Nieman Lab)在一篇文章中就仔細梳理了這家公司如何成長為融資260萬美金、擁有75萬訂閱者,以及每年收益過百萬的歷程。

對於剛開始創業的媒體人來說,Inside.com 的成功也許遙不可及,但他們採用的策略卻是驚人的簡單。

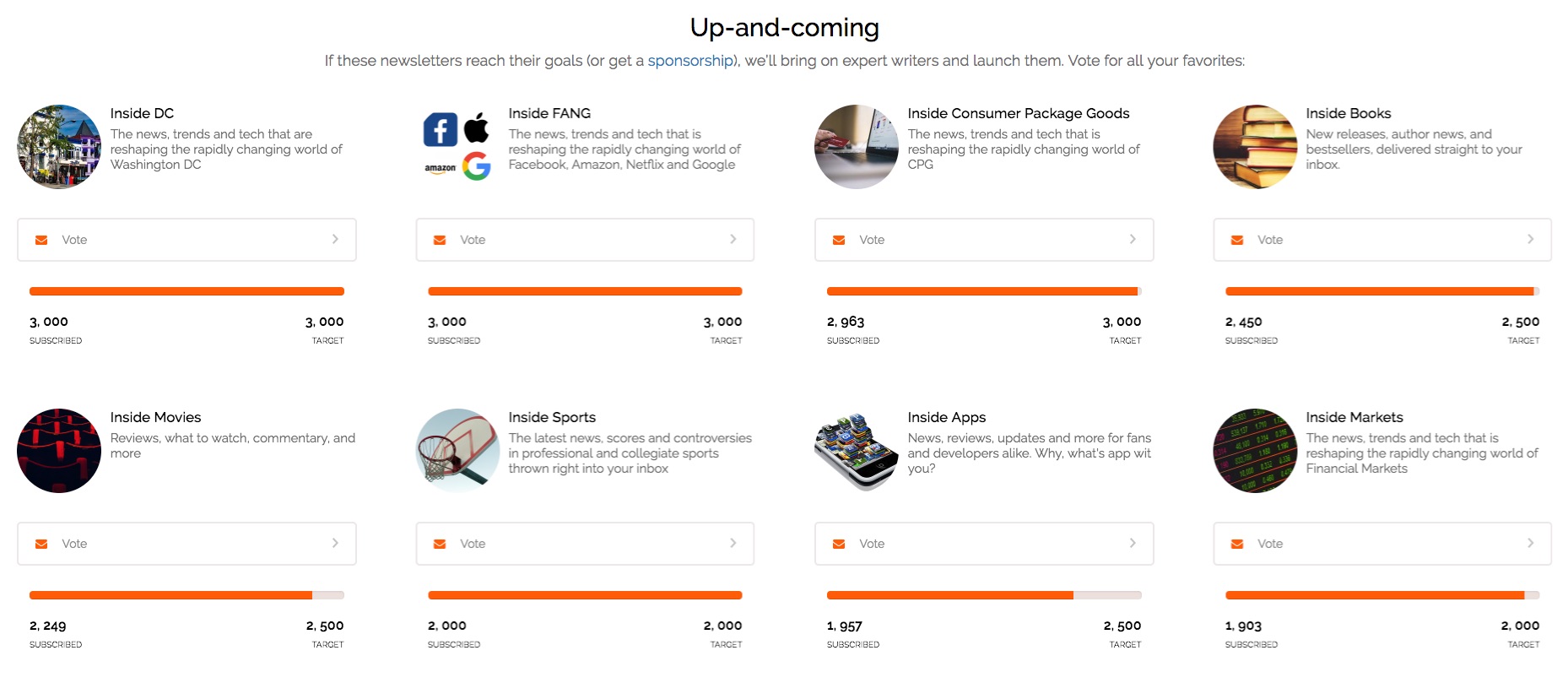

Inside.com 主頁截圖。

從 Inside.com 的主頁一直往下拉,你會見到一個名為“即將推出”(up-and-coming)的新聞通信版塊(見上圖),粉絲們可以為喜歡的主題投票。如果某個主題獲得足夠多的投票——通常只需要幾千票,Inside.com 就會按照承諾“邀請專業作者啟動這一新聞主題”。這種做法讓網站在產品發布之前,就獲得一批潛在的、對該產品真正感興趣的粉絲。而他們提前獲得的讀者數量和互動數據,也有利於吸引廣告商。

根據“1000名真粉絲”這套理論,一旦粉絲數達成,就會出現網絡效應,這種積極反饋會給你的項目帶來越來越多的發展動力。

經過檢驗的方法

美國調查記者及作家 I.F. Stone 利用這套理論在1952年建立起5200人的讀者名單,這個數字在1963年增加至2萬,在1971年增加至7萬。根據公開記錄,“在 I.F. Stone 關閉他的每周通訊項目時,7萬讀者每年給他帶來的收入是35萬美金,這個水準相當於2007年每年200萬的收入。”

這是筆不小的數目,那今天的媒體人情況又怎麼樣呢?在如今的美國和加拿大,我們能見到許多記者自立門戶,努力尋找自己的1000名真粉絲。

The Tyler Loop 的創始人 Tasneem Raja 就說:“我現在擁有120名會員,大概有400名會員時,我的項目就能維持下去。”

Matt Kise 創辦的 “今天又發什麼了什麼屁事”(What The Fuck Just Happened Today,WTFJHT)就更成功了。這個2017年創辦的項目旨在“記錄特朗普上任100天內全美境內的政治類新聞”。成立不久,網站就吸引了超過1500名粉絲,他們每月為網站提供超過14000美金的運營資金。除此之外之外,粉絲們還會為網站做校對、技術升級等工作。

1000名粉絲,沒那麼難

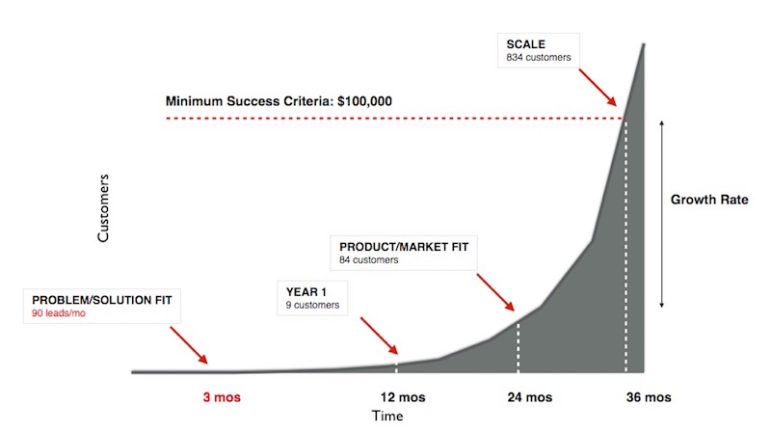

當你開始創業時,請記住,獲得1000名粉絲的過程不是線性的,而這是一件好事。

在媒體創業訓練營(Journalism Entrepreneurship Boot Camp)中,成員們被要求思考在非線性過程中,增長發生的典型方式。比如說,你最初的目標可能是從零開始獲得10個真粉絲,而你下一次躍升就是從10到100。Ash Maurya 稱之為“10的幾何增長模式”:

最開始你只有一個粉絲,每次跳躍式增長不一定都是按照10倍,剛開始可能只有2倍或者3倍。但無論如何,在我的經驗里,很少發生“一年裡每天增加3個新粉絲”這種事,這會導致所謂的“幻滅式起伏”:你可能會好幾個星期都不增加一個粉絲,這其實是正常的,因為增長是跳躍式的。

這種“起起伏伏”的增長方式(希望你不會經歷太多的心理落差)會為你提供機會,讓你在最初的緩慢增長階段,有時間找到找到能真的為你的真粉絲們提供價值的辦法。

當你擁有了10名真粉絲的時候,你可以:

- 快速地回答他們的問題;

- 給他們打電話;

- 邀請他們出來見面;

- 邀請他們參與一項實驗性的計劃。

當你擁有1000名粉絲的時候,再想這麼做,就很難了。

你要學會利用初創期的日子,對產品精打細磨,花時間去真正思考你的產品會給人們的生活帶來什麼價值。

媒體業的未來?沒人知道

當 BuzzFeed 在2011年宣布進軍嚴肅新聞時,許多媒體人都覺得挺可笑。但自那之後,BuzzFeed 已經兩次入圍普利策獎的最終角逐,並且得到多項報道大獎。

這件事揭示的道理很簡單:沒人知道未來是什麼樣的,當地方報紙的收入越來越不穩定時,沒人知道究竟什麼會替代他們。

所以,從今天開始建構屬於你的未來吧!好消息是,你可以從找到自己的第一個真粉絲開始。

本文首發於 Phillip Smith 的個人網站,全球深度報道網獲授權編輯轉載

Phillip Smith 是資深的數字印刷顧問,互聯網倡議專家以及策略召集人。他同時是媒體創業訓練營(Journalism Entrepreneurship Boot Camp)的創立者。如果你喜歡這篇文章,可以關注他的 Twitter 賬號。

Phillip Smith 是資深的數字印刷顧問,互聯網倡議專家以及策略召集人。他同時是媒體創業訓練營(Journalism Entrepreneurship Boot Camp)的創立者。如果你喜歡這篇文章,可以關注他的 Twitter 賬號。