掌握手機視頻剪輯 讓你的移動新聞報道上一台階

近年,運用智能手機進行視頻剪輯的趨勢帶動了各種相關工作坊的興起,每個剪輯應用推出之時,都會引起媒體及社交平台上一陣騷動,圍繞應用新奇功能的討論持久不斷。然而,視頻剪輯的核心問題,更多應在於敘事而非技術,即應懂得為何及於何處做剪接。

“記者運用智能手機進行拍攝、剪輯與發布視頻的能力,擴大了在邊緣地區進行跨境跨媒體的沉浸式報道的可能性。”阿拉伯調查報道記者組織執行總監Rana Sabbagh表示。她認為,所有記者都應該學會用手機編輯視頻。

在資深移動報道專家Ivo Burum看來,視頻剪輯是一種“數字寫作”的形式,能使記者成為更好的視覺敘事者。

他認為,無論用傳統的大塊頭剪接機還是現代小巧的智能手機進行剪輯,關注點仍在於故事。不同工具間的區別僅在於,若你用手機剪輯,這意味着你同時需要兼顧拍攝、剪輯及其後在現場直接發布視頻等系列工作,尤其對於報道即時新聞而言更是如此。學會多種工具,掌握正確技巧,便至關重要。

在深度網舊文《移動新聞時代你最需要的工具清單都在這》中,Burum列舉了各類實用的移動報道工具。此次他將介紹在移動報道中,用手機做視頻剪輯的工具與竅門。

現場拍攝

Burum表示,在一個視頻製作周期的起步階段就要做好故事計劃。他自己通常用一條“SCRAP”法則來制定該計劃:

- “Story” – 故事:故事是什麼?為什麼要講述這個故事?受眾是誰?

- “Character” – 角色:採訪何人?剪輯時,採訪內容可如何運用?

- “Resolution” – 轉變:故事結構如何?怎樣引導情節的發展?

- “Actuality” – 實景:哪些實際情景需要去錄製?剪輯還需用到其他哪些元素?

- “Production” – 製作:拍攝和剪輯過程中有哪些後勤工作?

“SCRAP”對應通常所說的新聞故事的五個“W”(Who/What/When/Where/Why),基本上概括了Burum的初步剪輯思路。Burum會對重要的剪輯步驟進行編號排列,並在特定故事點旁邊記下拍攝的素材,包括採訪問題、實景和空鏡等。這能清晰顯示,已拍攝得到哪些內容,還有哪些缺漏,以及如何能更好地應用已有內容。

開始剪輯前

30多年前,Burum師從知名瑞典導演英格瑪·博格曼的剪輯師Ulla Ryghe學習視頻剪輯。Ryghe教導,剪輯最難的一點,是要學會“推倒重來”。一旦開始剪輯,你的選擇範圍就被收窄了。隨着故事發展,可能很多你曾喜歡的鏡頭以及序列會變得重複多餘,因此必須學會割愛。

要用最強的畫面展開你的故事:可以是震撼的實景、採訪“金句”、空鏡、一段音樂或敘述。相對單個人物直面鏡頭的講述畫面,能引起共情的“真實”事物作為故事開頭更好。但如果拍攝的是騷亂事件現場,記者出鏡講述則更為有力。在找到故事結構或具體故事前,不要太糾結於剪輯的細節。

貼士:如何尋找故事結構?推測觀眾觀影中可能產生的疑問,故事應按這些疑問出現的次序去一一解答,並始終與觀眾構建聯繫。

剪輯入門

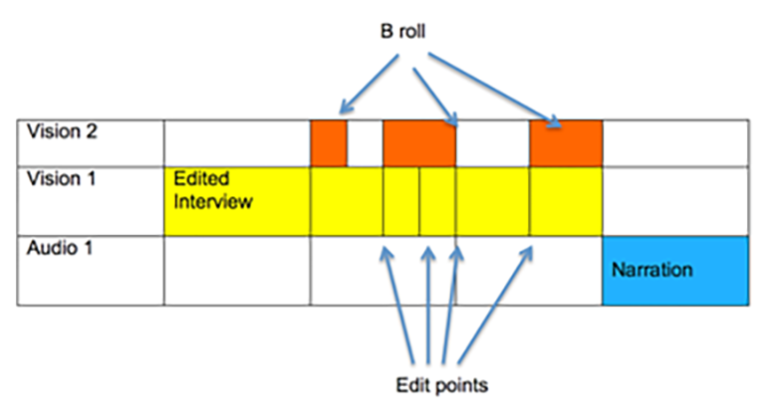

一般推薦用雙視頻軌道(以下分別用V1和V2表示兩條軌道)的工具做剪輯,主線故事置於V1上剪,B-roll(空鏡)則添加入V2。這樣便能將重點放在主線故事上,再以採訪和實景片段穿插其中。同時,這種設置需要你提前剪好B-roll,便於後期精剪。

下圖是一種“棋盤式布局”,清晰展示了包括畫外音在內的各種素材的運用情況。用雙軌道剪輯,你可以輕鬆替換、縮短或延長任何一個B-roll鏡頭。你也可以延長圖中的遠景鏡頭,以覆蓋一部分採訪或特寫鏡頭片段。總之,雙視頻軌道能讓剪輯更加靈活自由。

編輯空鏡

拍攝過程中易出現太快的橫掃鏡頭或其他錯誤,而經編輯的採訪片段之間會存在影響畫面連貫性的鏡頭縮進或跳接,這些情況下都會用B-roll補充到視頻中。

拍攝一段採訪的一個好習慣是,同時記下受訪者所講的大致內容。比如,在一段採訪中,當受訪者提到他擁有的某件重要物品時,下一個畫面就可以接關於該物品的鏡頭,或者是受訪者尋找該物品的情景。添加B-roll時,要將其放置在受訪者對其中畫面進行描述的一兩幀之前。

寫作與編輯畫外音

剪輯過程中還需要撰寫和錄製畫外音。一般的記者通常會在拍攝完成的歸途上開始撰寫文稿,而對於移動報道記者而言,現場就是寫作的地方。因此你就要用到上文所提的、包含地點速寫和敘述筆記的“五點”方案。

接着,對着外接到智能手機的麥克風(“Recording Audio on A Smartphone”一文有所介紹)讀出寫好的畫外音稿,直接通過相機應用錄製音頻(包括影像),這樣在剪輯時你能更快速地找到所需素材。在添加這段畫外音進入時間軸時,你便可以將影像和音頻分離。除非在極其特殊的情況下你要錄製超高清音效或有具體格式要求,否則不需要用到單獨的錄音應用。

畫外音用於減少冗長啰嗦的採訪對話,擴充序列,以及承接故事元素與結構,推動故事發展。撰寫畫外音是其中一項重要的視頻剪輯技巧。

畫外音多長合適?通常來說,1秒念三個字的速度比較合適,這也是電視節目錄音的常用速度。如果視頻長為7秒,那麼畫外音需要約19到21字的敘述。

貼士:畫外音不應該重複下一個畫面會出現的頭幾個詞,而是應引出下一個片段,使視頻思路連貫,使故事在結構、內容和情感各方面的承接都順暢自然。

分享幾個撰寫和錄製畫外音的基本技巧:

- 敘述應口語化,不要用書面語言;

- 用主動語態更好;

- 使用簡單的詞彙,句子不要太長;

- 語言簡明清晰(能讓爸媽聽懂的程度);

- 不要乾巴巴地讀稿或像作報告,反之,嘗試講述一個故事。

貼士:寫畫外音初稿要快,先把握時長和結構。

精剪

添加好B-roll,初步剪輯完成後,便要進一步精剪,以下介紹基本步驟。

- 重新觀看粗剪片段但先不要做任何改動;

- 在片段的每一部分記錄你觀看的感覺,尤其是故事跳轉的部分;

- 從頭開始精剪:

- 縮短受訪者回答結束後的無意義畫面停留時間,以使故事更緊湊;

- 檢查並確保沒有因被剪掉而不完整的語句;

- 仔細調整B-roll的位置以使畫面轉變和故事過渡達到最佳效果;

- 如需要,添加或置換採訪或B-roll片段;

- 如需要,重新錄製畫外音。

剪輯理念因人而異,但一般而言,對一處剪接,剪輯師會注重以下幾點:

- 情感──有真情流露的瞬間;

- 故事──緊抓主旨並推動故事發展;

- 畫面與故事之間的相對關係──兩者配合得當,使觀眾理解故事間的連貫。

Burum認為,“信息的連貫流暢”是視頻故事的一大考慮。因此剪輯時他總會問自己這些問題:

- 為什麼在某處要剪接到新的信息?

- 這個新的信息是否準確?

- 該信息如何引導故事走向?

當時間軸上的故事看起來不盡如人意,很可能就是因為序列中包含了多餘的鏡頭和信息。再從頭開始看一遍剪輯。故事進展看似卡住了的那一個節點,通常就是需要編輯的地方。

Burum總結了基本的剪輯規則:

- 如沒有肯定的理由,不要輕易動手剪接;

- 若暫時不確定某一幀要剪多長,初剪時寧長毋短;

- 儘可能通過剪輯展示人物動作的完整過程;

- “進行時”敘事優於“過去式”;

- 內容優先,形式次之。若一個鏡頭不能在內容上推動故事發展,如傳達新信息或渲染情緒,就應棄之不用。要為故事、而非鏡頭而剪,即使想要做成鏡頭拼接的蒙太奇影像。

手機剪輯應用推薦

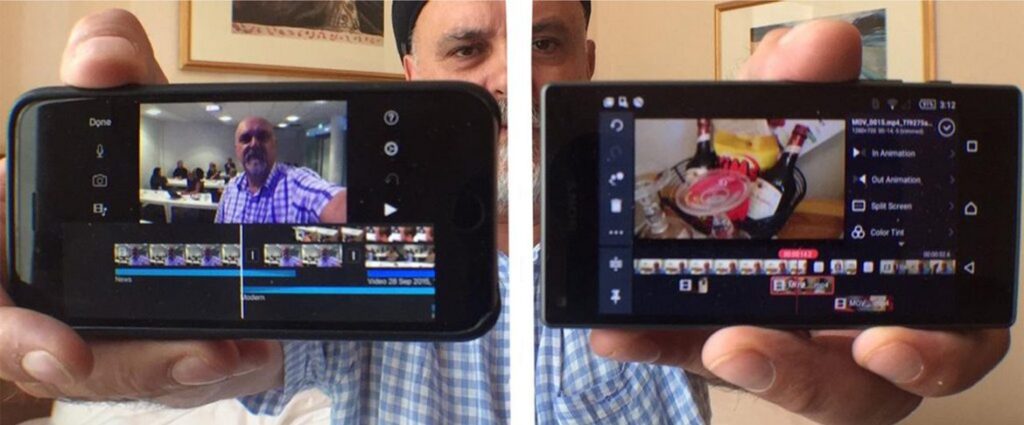

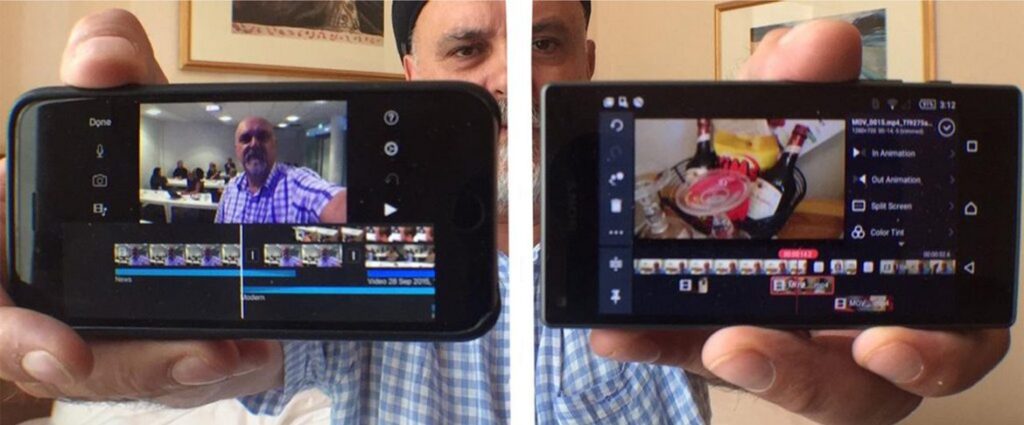

在《移動新聞時代你最需要的工具清單都在這》一文中,Burum曾介紹過幾款智能手機上的剪輯應用。他推薦的都是至少有兩條視頻軌道的程序:

- iMovie雖然不是最新工具,但功能強大。它的缺點在於字幕包和缺少音頻調整功能。

- Luma Fusion是iOS系統上的應用,功能豐富,但界面不太友好,不過據稱正在改進。

- Kinemaster也是一個功能強大的應用程序,適用於iOS和安卓系統,擁有優質的用戶體驗設計,內置豐富的視覺模板和音頻調整功能,甚至可以做綠幕摳圖效果。下一個版本會新增將影片導出至Premier Pro的功能。

你可以通過這個鏈接來查看以上應用的更多功能。

20年前,視頻剪輯還是一項費時費力的工作,而如今,我們已可隨身攜帶並“一手掌握”一套剪輯工具。學會用智能手機剪輯,能讓你更好地在現今的數媒時代講好數字故事。

編譯/梁思然

編輯/Ivan Zhai

相關閱讀:

Ivo Burum是駐澳大利亞的記者、作家以及獲獎電視製作人。他擁有逾30年的經驗,出品了2,500小時黃金時段的各類節目。作為移動報道的探索者,Ivo運營着移動報道和網絡電視諮詢公司Burum Media,為來自世界一流媒體的記者及偏遠邊緣化社區的公民記者提供培訓。

Ivo Burum是駐澳大利亞的記者、作家以及獲獎電視製作人。他擁有逾30年的經驗,出品了2,500小時黃金時段的各類節目。作為移動報道的探索者,Ivo運營着移動報道和網絡電視諮詢公司Burum Media,為來自世界一流媒體的記者及偏遠邊緣化社區的公民記者提供培訓。