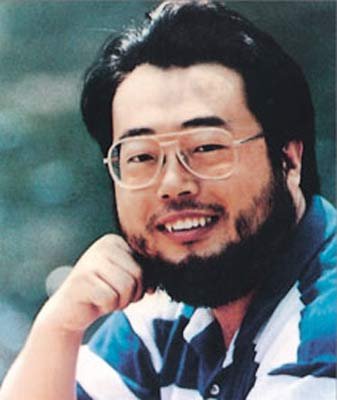

李思磐。作者供圖

李思磐是最早將教育和職場的性侵害作為報道主題的調查記者,同時,她在這一領域也是一位積極的立法倡導者。

目前,她擔任加州大學伯克利分校駐校研究學者,斯坦福大學訪問學者。長期從事女權主義傳播實踐,創辦新媒體女權與非虛構報道平台“水瓶紀元”,曾與財新基金會、聯合國教科文組織等合作報道與包容性傳播培訓。

“深度訓練營”曾在2023年邀請了她就性暴力報道進行了分享,以下是分享和問答的整理,全球深度報道網獲授權轉載:

中國調查報道的黃金時代是2003年到2008年,但這個時期基本上不大有婦女權利的議題被報道。現在社交媒體中婦女權利和性別暴力成為非常熱門的領域,實際上報道面對的問題發生了一些變化。所以我今天會講兩個部分:一是紙媒還有議程設置作用的時候的一些報道案例;二是社交媒體時代面對的挑戰,比如”李星星案”就是目前社交媒體環境下發生的一個典型個案。

世界衛生組織對性暴力的定義是使用暴力或脅迫的手段,強迫發生任何形態的性騷擾和性侵害。實際上,世界衛生組織的定義相對來講比我們目前國內法律的定義更寬泛一些。國際刑事法院也有一些相關定義。那麼,當我們講到性暴力,它到底包括哪一些?我們今天要講的,主要是權力關係裡面的性侵害。

在性騷擾與性侵害中,國外的立法更多是把它放在性別平等相關法律裡面,尤其是指職場和就業的平等環境。對於國內來講,我個人感覺,跟國外一樣,18到24歲其實是性侵害犯罪比較容易發生的年齡段,因為這個年齡段的人,確確實實有着各方面的脆弱性。

你們看到的每一個報道都有改變社會的潛力。我今天講的兩個案例,一個是社交媒體時代之前的宋山木案,一個是混合媒體時代的廈門大學博導案。我重點要講的是,新聞報道在這個事件推動一些政策跟司法變革的過程裡面,它可能發揮了什麼樣的作用。

宋山木案

我們經常講,在社交媒體時代,或者說在新一輪新聞治理里,調查新聞逐漸在消失。其實就算是在黃金時代,調查新聞也是有很多問題的,因為我們新聞機構的性別文化是有問題的。

2009年發生了鄧玉嬌案。案件發生在一個準色情場所,鄧玉嬌不是性工作者,她就是一個服務員,她對騷擾她的基層幹部進行反抗,誤殺了對方。當時主導輿論的基本上都是男性意見領袖,他們用一種非常傳統的框架看待這個事件,沒有針對婦女工作環境裡面性暴力的日常存在,更多是把她當成一個“烈女”。

當時媒體對於婦女的權利仍然不是那麼重視,他們認為性別平等這個議題不是公共性的,而是家庭層面、私人領域的事。當時報道的這些事件裡面不是沒有女性,而是比較強調個人權利與國家權力衝突的情境。他們關心的是“高牆跟雞蛋”,覺得弱勢的婦女是值得支持的,但並不關心這種弱勢源自於性別。關心弱勢的婦女,不關心婦女的弱勢。

那麼宋山木案是怎樣的一個事?當時的報道基本上是這樣的框架:被害人和加害者是不是情人關係?是否足夠潔身自愛?記者會突出“被害人是一個美女”。

其實我進入報道的時候,這個話題已經發酵得很厲害了。剛剛進入報道的時候,事實是非常混亂的,需要在混亂裡面整理出我們自己探究事實的路徑。我提出的問題是,宋山木事件是單個的偶然事件嗎?顯然不是,因為在我還沒有開始調查前,就已經有其他受害者出來發聲了,也有其他的一些線索出現了。

宋山木

山木集團這個企業特別“有文化”。它的網站裡面有很多“報道”,讓我沉浸在互聯網調查的趣味中——給我提供了很多細節,讓我可以和受訪者提及的信息相互核驗。

我報道的框架,確實受到女權主義、後結構主義的影響。福柯提出過“微觀權力理論”,是說權力關係是無所不在的。不僅公領域的權力需要約束,監管者跟專制者在日常生活場合也可能濫用權力。另外“社會性別理論”裡面講到,壓迫是相互交纏的,性的壓迫或者性別的壓迫,很多時候都和其他的不平等相互支持。所以父權制是可以跟很多東西結合的。這是報道的理論背景,但是光有理論背景不夠,理論在任何一個田野里都是需要去驗證,需要有證據。我們找證據時用了各種方式,找到了在不同地方的幾個投訴者,還有很多對這個企業比較了解的爆料人。

山木集團的官網裡有很多內容,是可以跟那些匿名爆料者講到的情況相互驗證的。其中包括宋山木自己設計了員工穿的衣服,分校和總部員工穿的衣服是不一樣的(總部的員工不需要穿裡面有領子的襯衫,需要更加強調性感)、肉色絲襪和黑色絲襪的區別、對總部員工一個月 23 天的健身管理、體重懲罰,嚴苛的身體形象控制。除去這些比較奇葩的地方,還有企業內部對宋山木個人崇拜的儀式,還有他對企業內部“新聞”的管理等等,也就是控制員工能夠接收的信息,以及外界看到的形象。當然,最重要的是他的企業文化和反人性化的管理模式以及思想控制的方式——這個時候我們就看到了一種微權力了,它所謂的“禮儀”體系,其實是一種組織控制的方式。

另外,非常意外的是,在跟所有受害者談的時候,我發現宋山木是性功能障礙者。這其實有一個倫理問題,到底要不要把這個東西寫出來?因為即便是罪犯也有隱私權。後來思考一下,覺得還是挺重要的,因為有性功能障礙才能夠解釋他為什麼強姦需要用器具。這個是比較核心的信息,在請教了醫療專業人士之後,就把它寫出來了。

我們之所以很難去對強姦進行報道,是因為這是一個隱私空間,通常沒有什麼別的人證。但在利用權勢性侵的案例中,環境裡面的權力跟等級關係的生產和再生產是非常重要的。我老會有這種感覺,這個故事太完美了,它簡直就不像是真的,是不是被人忽悠到坑裡了?但是我那時候看到一個朋友在開心網抱怨一個跟山木集團很像的企業。她的抱怨讓我感覺她也有類似經歷,於是我就給她打了一個電話,跟她說了我的發現和擔憂。然後她說,這沒有什麼不真實的,我們那兒就是這個樣子。

所以這確實是一種模式。這種模式下性侵不是反常,而是常態,而且是一個生產性的機制,就是用性的關係來操控女性。很多企業裡面都有這樣的狀況,在某些貪官污吏身上,我們也經常會看到這種情況。比如說很多貪官都有情婦,他就是有一些事需要人去辦,他一定是要那個自願或者是被強迫與他有性接觸的女性去辦,才會覺得放心。他們用文化的壓力讓女性可以為他們所用。這就是我們現在經常會講的,性侵害不是性,而是權力。性侵害是社會建構的一種統治手段。通過報道,通過看到那些證據,我理解了性別宰制理論。麥金農(西方女權主義法學家Catharine A. MacKinnon)說性騷擾是把性和物質的不平等相互強加;勞動對於馬克思主義,就如同性對女性主義,它的核心是控制,通過控制勞動或者控制性造成等級化的關係。

在報道宋山木案的過程中,我第一次在國內真正完整地看到了這個外國理論提及的機制,在中國實際上是怎麼運作的。女性主義有很多關於性侵害的論述,核心的問題就是“什麼叫做同意”。這也是我們今天仍然要面對的問題。強姦或者性騷擾,其實它都是權力控制,而不是性。當前的立法,客觀化了男性的經驗,而把很多東西視為當然。比如說受害者穿成那樣,或者說你同意了跟他去那個房子,那你是不是有問題?因為我們默認男性會在性的驅使下做一些不理智的行為,把他的過錯和不合理客觀化了,說這就是生理的一部分。所以女性主義認為應該讓女性來定義強暴,而不是相反。無論是如何定義同意的問題,還是如何定義自己是不是受到侵害的問題。

山木王朝的稿子交給編輯時,編輯說都已經一個禮拜過去了,什麼該報的都報掉了——然而,看完稿子,她說,我們寫了完全不同的一個故事。從此之後,《山木王朝——性侵害疑雲中的山木集團調查》的框架就成為一些媒體講述全國性案子的參考,這是很大的進步。這個案子也算是職場性侵害領域比較標誌性的。

廈門大學博導案

廈門大學博導案開始於廈門大學一個輟學的女博士寫的一篇帖子,帖子里沒有什麼事實,大多是控訴性的語言。當時媒體已經互聯網化,蘿蔔快了不洗泥,不僅透露了投訴者真名,到最後報道就是“A說了什麼,B又說了什麼”,這種“平衡報道”是不利於投訴方的。微博輿論也是不支持受害者的,典型的公知言論包括女性公知基本上都認為是女學生有問題。最後,有人動員了 100 多個考古的學生,寫了一封公開信,講唯一露面的投訴者有問題,而導師是個好人。

我實在是覺得他們100多個人欺負一個人太過分了,就寫了一篇長篇的評論。當時媒體報道沒有幫助到投訴人,而考古學生公開信再來這麼一出,差不多要反轉事實了。當事人很無助,走投無路,看到我的評論,輾轉聯繫上我,希望我能幫助她們。當時我已經不在報社了。

我們和當事人約到一個在很長時間內都沒有透露給其他人的城市,我見到了這兩個人,那麼至少這兩個人是存在的,我可以跟她們面對面交流,大概能夠確定她們是比較可信的。我們並沒有在報道中暴露她們的身份信息,但是我們要掌握這些信息。頭一天我和律師剛剛跟她們聊完,第二天學校紀委就趕到了。跟紀委聊完之後,她們其實有點猶豫了,因為她們希望代價比較小地交由紀委來處理,直到後來到了一個時間點,她們覺得紀委也並沒有太實質性地處理這件事——但為了等她們想清楚,這個稿子還過了一段時間才發。

我最後用對話體的方式來做這個報道。這是因為投訴者還在匿名狀態,甚至騷擾者因為騷擾太多人,根本不知道誰在投訴自己,因此,為了保護投訴者,不能非常客觀地把投訴者的情況寫出來。還有,普通的報道題材要求有一點機械的平衡,而這種情況一旦有平衡報道的話,尤其是在各種匿名的狀態下會顯得特別虛假。在當時的態勢之下,投訴者是非常脆弱的;我認為她們自己主觀的經驗最能夠說明性騷擾發生的情況,新聞要幫助他們用客觀的方式來表達自己的經驗。但是我們要確認不是瞎編的,或者像對話體呈現的那樣,完全單一信源而沒有其他佐證的。我收集了一些照片、聊天記錄、短信截圖這一類的證據,但為了保護投訴人,沒有公開發布它們。我們採取的方法,是讓發布這組稿子的網易原創新聞和深度頻道負責人看到這些證據,作出一個判斷,最後他們決定發稿。稿子末尾做了一個說明,講清楚我們隱去了哪些細節(譬如當事人的年級和事情發生的年份),我們手裡有哪些證據,出於什麼原因沒有發布。

我們一邊發布了這組訪談和一些關於進展的稿件,一邊進行了社群的知情和動員,動員了很多的學生和學者,最後翻譯了不同國家和大學的相關制度文件,草擬了一個給廈大的建議信,一個給教育部的建議信,又引起了一波新的討論。到了 10 月,教育部就公布了第一個把禁止性騷擾寫到教育部規範的文件,也就是我們今天看到的“師德紅七條”。廈門大學比教育部反應更慢,他們希望最好減輕一點處罰,因為如果這個老師不在了,他們在南海考古這一塊就“沒人”了。廈門大學的反應,其實是被東方衛視的“東方直播室”節目給炸出來的,教育部都已經發聲了,但是廈大的處理還沒有出來。然後一直對自己保護得很好的第三位投訴者站出來了,她提供了非常有力的新證據,那些騷擾短信內容直接出現在電視屏幕上,廈大最終沒辦法躲在後面了。

在社交媒體帶來的新環境下,繼續新聞的堅守

接觸到這麼多的個案,其實都是權力關係下的性侵害,關鍵是工作和教育的環境中,普遍存在着一種男性主導的等級制。現在我們看到民法典關於性騷擾的條款,已經把單位防治性騷擾的責任加進去了,這經過了一個長期的倡導過程。我們做了很長時間,都是希望單位能夠承擔起防治性騷擾的責任。職場環境、教育環境其實是非常多樣的,而性騷擾的發生與環境脈絡是緊密關聯的。只有單位有控制和管理這個環境的能力,因此要求單位負起責任是如此的重要。

我們可以討論一下爭議案例,比如李星星事件。我作為一個退役的老記者其實不太希望出現爭議案例,我覺得在今天社交媒體有很多操控力量的環境下,每一個爭議的個案都進一步消解了新聞的權威,或者說消解了新聞機構設置議程的能力和公信力。但是,這些爭議也帶來了一種對性別平等特別關注的新形態出現。以前公眾和意見領袖對性別不關注,對性別平等不關注,對性侵害的議題缺乏正確的認識;現在大家對性別議題比較關注,然而另一議題卻有些淡出公眾視野了,譬如我們討論湯蘭蘭案的時候,很多討論者就不太重視案子的一些程序性的問題。

回到李星星事件,在當時的報道中,有媒體基本上是站在李星星的角度提供了一些事實,而另外一家媒體的報道提供的是一些相衝突的狀況。這兩篇報道作品對於事實是各持一端的。這裡可以看出,記者尋找證據、重建事實的過程是非常困難的,社交媒體爭議了那麼長時間,誰也不信誰。

在社交媒體時代,新聞面對的不確定性就是社交媒體的受眾反應,這可能要逼着新聞專業主義做一些修正,也有人說應該進行立法。我們今天面對的一個問題是,在社交媒體時代,博主或者突然出現的爆料號是可以直接接觸公眾的。在李星星事件裡面就是這樣,被性侵者的“姐姐”那個賬號成為了最權威的“媒體、新聞機構”。

社交媒體的傳播確實會消解很多新聞機構的作用,以前希望通過新聞機構獲得信息、獲得事實,現在不需要了,受眾可以直接從社交媒體上獲取一些事實性的信息。但是,我們會發現在今天我們還是很需要新聞。因為我們在社交媒體上經常會發現各種相互衝突的信息,和非常蕪雜的、無法形成結構的證據。

我們需要注意的是社交媒體很容易出現信息操控,性別議題在有心人的操控之下,也可能成為治理和審查的工具。新的受眾群體總是比較重視意見的,所以他們很容易被帶節奏,因為複雜的事實是很難通過這樣的一種輕和短的傳播講得清楚,但是意見是很容易通過簡化而吸引注意力的。

另外,社交媒體現在的結構是女性化和年輕化的,這是社交媒體帶來的轉變,我們既往的事實核實的法則跟法律證據的標準,確確實實是朝對於受害人更有利的方式、更有利的方向被推動了。女權成為一個主流的議題當然是一件好事,但也帶來了一些非常微妙的生態,譬如說我從來沒有想到過女權議題裡面竟然會有那麼多女性被攻擊。所有社交媒體上輿論極化、敵意環境、仇恨言論的東西也都可能出現在女權的討論當中。

還有媒體跟受眾關係的改變。我想舉一個例子,在江南布衣事件中,有一些前線記者是那麼年輕,甚至連基本的事實核實都做不了,基本上成了被微博熱搜帶動的新聞生產。社交媒體的熱點決定了用戶理解新聞的角度,但記者本身也是用戶,因此我們一定要更加審慎。做新聞報道,要不斷去篩選重要的事實。但是當我們今天有意無意地把社交媒體的熱搜當成重要性的表現的時候,會出現很多的問題。我們還是要重新回到新聞的客觀性,包括獨立,非黨派,觀點與事實分開,事實驗證的法則,記者盡量不要表達自己的情感跟態度,價值中立,盡量全面跟平衡地報道各方的立場等等。客觀性這個東西意味着一個反思的尺度,是要意識到自己不客觀,才可能實現某種意義和程度上的客觀性。我們不可能是早期那種天真的實證主義的想法,我們沒有人是真正意義上的理性,人都會受到自己的社會和社會位置的影響。另外,當我們在一個非常不均等的狀況下均等地去報道,用所謂客觀性的原則去報道雙方意見的時候,我們就強化了既有的權力結構。所以西方新聞工作者的倫理規約中,後來把“客觀”改成了“誠實、公正而勇敢”,這是一個修正。我覺得這個改變很重要,我們也可以用這個去理解現在需要解決的新聞麻煩。

我想跟大家分享我認為非常重要的一句話,是我非常喜歡的新聞學者邁克爾·舒德森說的,我們總是強調新聞的客觀性,但是調查性報道它有自己的傳統,它沒有寫作指南,它需要的是成熟的主觀性。成熟的主觀性是需要很多的閱歷,需要閱讀跟經歷的積累。回到今天的性別問題,如果你只能理解性別不平等的話,那你可能談不上有成熟的主觀性,你需要理解更多的東西,理解性別不平等運作的這個世界,還有哪些東西是與它相關。

回到調查報道,我們到底要做什麼呢?我們要更詳細地呈現事件的全景,要挖掘一些隱匿的公共信息,解釋某一個領域、某一個事件它的背景運作的機制,還要幫助提升公共討論的品質。為了提升公共討論的品質,我們要自己去發現那個最重要的框架;問責跟倡導的取向是說,我們要知道責任在哪,可以從哪裡改變。記者主導的求證的過程,不是刻板或機械地去記錄信息源的不同觀點,而是記者要從混亂的證據跟事實中摸索出秩序。

我想說,新聞仍然很重要,性別平等仍然是在進行的事業,我們仍然要去完善性暴力的報道,包括對司法改革的倡導和對文化的倡導,每一篇稿子都可能給這個社會帶來改變、製造改革。比如現在是沒有針對男性的強姦的定義的,權力關係中的性侵害懲治仍然是有問題的;殘障,尤其是精神殘障兒童之類的,他們自我保護的能力有限的問題,等等。所以這些都是改革的方向。媒體可以形塑公眾對於犯罪的理解。當然如果做的不好,可能也會強化很多定型的觀念。所以,每一篇好的報道,都可以影響整個行業。

問答環節

Q:我們經常會遇到一些線索,這個線索出現之後,記者一看覺得可能是假的,但是它很火,這時候怎麼辦?我有很長一段時間處於倦怠期,覺得現在市面上這些特別火的東西沒有新聞價值。胡鑫宇事件以及李星星事件確實遇到同樣的問題,雖然很難確定核心事實是不是真的,但因為這事很火,只要大家關心就是有公共價值嗎?

A:它上熱搜就滿足了新聞價值。其實我覺得胡鑫宇跟李星星都可以報道的。但是確確實實記者很容易有被網暴的風險,而且很可能兩頭不討好。目前這個問題,我覺得比如說小孩在學校裡面失蹤,和一個自稱未成年人的當事人自稱被性侵了,這種情況還是得報道。因為它關乎公眾利益,你可以不報道霍尊是個渣男,但是你得報道一個疑似性侵的案子。

Q:當時我可能對性侵這個事情產生了退卻。當時我不太明白的是,鮑毓明他和公權力有什麼關係?其次就是這個事情太大了,可能還是有點打退堂鼓的感覺。如果要重新處理的話,應該用什麼方式更好地來處理這種選題?

A:如果我當時是編輯的話,可能會換掉你文章裡面的一些字句。因為我覺得文章呈現證據的方式沒有很大問題,但是有一些地方,一些局部的問題,可能會引起讀者的一些不滿意,譬如說前言。即便我們自己有很大的把握,對那種判斷意味的東西也要謹慎,因為也要考慮到可能涉及到性侵,事實不太容易還原,如果判斷太強烈了,第一可能(對當事人)會有傷害,第二其實也會傷害報社的公信力,第三,裡面對一個專家還是一個律師的訪談,包括對斯德哥爾摩症候群之類的一些說法,我覺得這個應該是 off record,不應該直接報道——因為這不僅是關係到新聞倫理,還有他們的職業倫理。所以我可能會刪掉其中的一些部分,但仍然會把有些網友不願意看到的鮑毓明提供的一些證據呈現出來。因為我想這是新聞機構存在的意義,你不是取悅於網民,其實你要有自己的責任,而且新聞業存在了這麼長的時間,有一些規矩是不能壞的。客觀性這個規矩還是不能壞的,如果你有證據,而你隱藏了其中的一部分,這是不行的。

Q:被性侵的女性受害者,無論是跟記者還是跟警察重複自己被性侵的過程,其實是對自己身體和心理的進一步加害。那作為記者與他們溝通時,有沒有什麼需要注意的地方?

A:這一類的報道裡面其實涉及大量的情感工作。譬如宋山木案裡面,這些女孩子其實都才20出頭,我跟她們聊天的時候,我都是用“您”來稱呼。我跟當事人不會太親近,我覺得擅自表現過多的同情其實對別人也是一種傷害。就是說,我是尊重你的,我們是一起合作工作的關係。如果你沒有表達出“你需要我”的情感表達,就保持這樣的一種友善的合作關係就比較好了。

但是事實上到了做完報道之後,我也做了很多事,譬如說我跟警察聯繫,我告訴他們其實我在採訪的過程裡面接觸到的一些受害者,她們表達的意思,是願意做證人的。這個案子後來也跟律師有一些合作,這當然都是在稿子發了之後再進行的工作。還有的事件中,有的人因為發聲了,影響了個人生活,個人生活上遭受了很大的挫折,比如說男朋友就因此跟她分手了。那麼這種情況不能說我這個報道已經做完了,我跟你沒有關係了。對於她們來講,我是一個年長者,就算沒有什麼大的幫助,我也會一直陪着她度過一些艱難的時間。

其實也不僅僅是在性侵這個案子裡面,對於特別脆弱的受訪者來講,我們的工作可能不僅僅是一杆子買賣,你還要付出一些情感勞動。

Q:相關當事人最初是怎麼樣發聲的?是受害者自己去尋找媒體?或者說社交媒體平台上有一些信息傳播,然後記者去尋找這個線索?比如說現在有一個受害者,他想要去尋求媒體的幫助,他具體應該怎麼做?