“預製菜”爭議、校園餐發臭,一時之間,校園餐質量和安全問題成為上海、以至全中國的熱議話題。在集中供餐制之下,上海普遍中、小學禁止學生私下帶飯,一些家長迫不得已想方設法,為孩子偷偷備餐。

挺過疫情、經濟下行和關稅,9月1日正式實行的“社保新規”,成為壓跨一些小微企業的“最後一根稻草”。在義烏,有小廠老闆決定清退工人,關停工廠。

在中國,約3080萬兒童和青少年患有抑鬱症、焦慮症等精神障礙,當中不少人停學、休學。然而,不少家長並不理解孩子休學的真正原因,忽略了為孩子尋求身心治療,反而湧入直播間,尋求讓孩子回去上學、恢復正常的捷徑。

全球深度報道網精選了9月份幾篇值得細味的深度報道。

偷偷給孩子帶飯的上海家長們

出品:真實故事計劃

上海浦東某學校的午餐。圖:真實故事計劃

在上海靜安區,清晨6點,李豆廚房裡的燈就亮了起來。她系著圍裙,站在灶台前,把煮好的咖喱牛肉盛進保溫杯,擰緊,再迅速放進兒子的餐包,就放在那個原本用來放湯碗的位置。初二的孩子就讀的這所中學不允許帶飯,她不能明目張胆。

在閔行區,趙南也總在清晨就偷偷給孩子備餐。她從冰箱取出一個凍得結實的保溫杯,拆開新鮮的紙盒牛奶倒入杯中。這是她的小竅門——保溫杯在前一夜凍透後,牛奶能在數小時內維持低溫,即便是在夏天也不容易變臭;更重要的,是牛奶裝在保溫杯里,“別人不知道喝的是什麼”。

在黃浦區,高一學生錢小熙也有自己的加餐方式。學校的飯菜難以下咽,但不得不吃。她和關係好的同學會來回走動,分享自己偷偷帶來的零食。她說,甚至有男生帶泡麵來泡,老師也只是“睜一隻眼閉一隻眼”,底線是別把包裝亂扔。

私自帶飯,被上海的大多數中、小學明令禁止,除非有醫院的特殊證明。年初,李豆聽兒子說,班上一個同學聲稱自己有腸胃炎,實在吃不下學校的菜,申請要自帶一個菜,結果雖然獲得豁免,依然要交每頓17元的餐費。

這是一場曠日持久的“帶飯攻防戰”。面對校園餐口味不佳,甚至存在質量問題,在多種正面反饋形式無果後,家長們最終採取的行為是偷偷帶飯。

9月初,羅永浩與西貝的“預製菜”之爭,意外引發公眾對校園餐質量的廣泛聲討。9月15日,上海家長反映孩子午餐中的蝦仁炒蛋發臭,供應方綠捷實業回應稱“有學校反映蝦仁里有細沙”,但否認存在食品安全問題。

接連的爭議,把校園餐推到上海、甚至全中國輿論的風口浪尖。《真實故事計劃》的這篇報道,讓上海幾位家長與學生講述了他們在這場“帶飯攻防戰”中的親身經歷。

社保“新規”落地前,小工廠老闆的選擇

出品:極晝工作室

陳平打算關停工廠,把剩餘的貨物挪到小倉庫。 圖:講述者提供

立秋以來,浙江省的高溫沒有減退的意思,天氣仍然悶熱、潮濕。義烏一家日用品廠的空調、電風扇卻和縫紉機、乾燥劑自動包裝機一起停止了運作。幾天前,51歲的工廠老闆陳平做了一個重大決定 —— 清退工人,關停工廠。

8月初的“社保新規”,是他作出選擇的“最後一根稻草”。他說,疫情以來,廠子生意受到衝擊,基本無法盈利,但總體還能持平。從去年下半年起,生意開始極速下行,到關停前算下來大概虧損60萬元。

往年這個時候,工廠里的縫紉機從早到晚發出聲響,收納箱日產量能達到15000個。他們承接全球客商訂單,箱包經由工人之手生產、壓平、包裝,銷往世界各地。現在一切都安靜下來。原本陳平打算再“熬一熬”,但看到“新規”的消息,“感覺風險太大,沒有熬的必要了”。

所謂新規,是指最高人民法院於8月1日發布的《關於審理勞動爭議案件適用法律問題的解釋(二)》。其中明確規定,用人單位與勞動者約定或者勞動者向用人單位承諾無需繳納社保的,人民法院應認定該約定或承諾無效。用人單位未依法繳納社保,勞動者請求解除勞動合同,要求用人單位支付經濟補償的,人民法院應予以支持。該規定於9月1日起正式生效。

這並不是一項從無到有的新規定,本次的司法解釋只是對一些爭議問題進行明確,統一司法裁量標準。有學者指出,政策多年前就已經對企業強制繳納職工社保作出規定,但因近些年小微企業的經營比較困難,實際並沒有嚴格執行、深究。

即使如此,關於社保的規定就像投石入湖,一種複雜的情緒在社交平台蔓延。對於陳平這樣的小微企業、工廠老闆來說,每個人都得在心裡算下經濟賬。

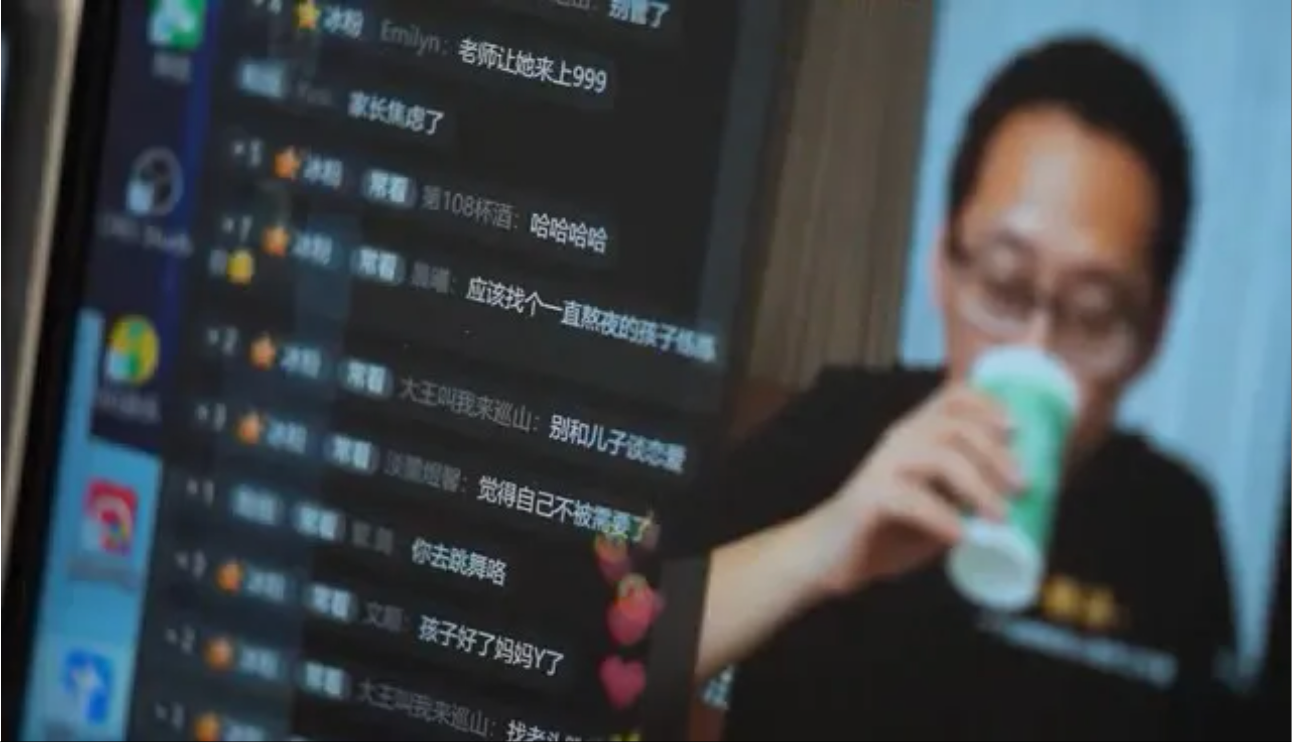

“休學”直播間,擠滿了需要治病的父母

出品:冷杉RECORD

家長湧入韓冰的直播間,等待一個標準答案。圖:冷杉RECORD

每年開學的第一個月,韓冰的直播間都會湧入一群“找罵”的家長。這些家長的孩子都面臨著相似的困境 —— 有的把自己鎖在屋裡半個月,一提上學就哭;有的在家待了兩年,除了玩手機就是發獃;最長的一個已休學13年,連出門都成了難事。

情況或早有端倪,可即便發展到停學的地步,也只有少數家長後知後覺 —— 原來擊垮孩子的不是矯情,是疾病。

在中國,約3080萬兒童和青少年患有抑鬱症、焦慮症等精神障礙,他們是厭學、休學的高發人群。有調研顯示,超過50%的青少年抑鬱症患者經歷過休學,平均休學年齡為14.16歲。照此推算,全國因抑鬱等精神心理問題休學的孩子,或達千萬之多。

韓冰太懂這種困境了。作為北京一家知名心理健康服務機構的諮詢師,他有着20多年的心理治療和諮詢經驗,見過因父母常年吵架而拔掉頭髮的6歲兒童,也接觸過因家長隱形控制而自傷四百多刀的11歲孩子。

在他的直播間,每天最多會有上萬人同時在線,他們期待能從短短10分鐘的交流中得到一顆解藥,或一個答案 —— 孩子能回到學校,變得“正常”。

一場在女性腹中發生的死亡

出品:正面連接

插畫:陳禹

在中國,育齡期女性(15-49歲)發生一次自然流產的風險為10%左右。全球每年發生約2300萬例自然流產,相當於每分鐘44例,這還不包括因胎兒發育異常造成的人工流產。

對女性來說,失去胎兒意味着孩子去世,死亡降臨。與其他喪親不同,這場死亡發生在女性身體內部。女性的身體有機會恢復,可以準備迎接下一個孩子的到來,但正因如此,死亡造成的創傷,以及告別、哀傷、悼念等人類合理的情感需求,更加容易被忽略。

女性承擔著流產帶來的身體和心理傷害,她們必須服用藥物,讓停止發育的胚胎從子宮脫落,她們會懷疑是不是自己殺死了孩子。如果胎兒已經發育成形,她們不得不把死去的孩子“生出來” —— 這被稱為引產,產婦會承受超過正常分娩的宮縮疼痛,引產後同樣會漲奶、分泌乳汁,懷中卻沒有嗷嗷待哺的孩子。

流產過的女性,再次流產的風險會不斷升高。她們越來越擔心自己保不住孩子,為了保胎而打針、住院、辭職。

《正面連接》的這篇報道,訪問了五位失胎媽媽。她們都接受過高等教育,居住在廣州、香港、杭州等發達城市,從事教育、創作、互聯網等行業。反覆流產後,備孕成為了她們的生活重心。在訪談中,她們頻繁提到“目標”、“成功”、“失敗”等。醫療系統將女性流產定義為“妊娠失敗”,這個專業術語更讓她們成為“失敗者”,要面臨著外界嚴苛的審判。

更殘酷的是,因為害怕失去,她們面對即將誕生的生命也更加保守 —— 不再為 TA 準備衣服,不告訴別人自己懷孕的消息,不敢覺得開心。孕育新生命帶來的快樂不復存在,只剩下無盡的治療與恐懼。在這個過程中,孩子變成了試紙上的兩條杠、血檢單上的 hCG 值、B 超里的胎心和胎芽⋯⋯

一個較真玩家決定起訴《王者榮耀》

出品:澎湃人物

第五審判庭門口。圖:受訪者提供

律師孫千和是《王者榮耀》玩家,玩了八年,總想弄清楚一個問題 —— “黑箱”一樣的遊戲匹配算法機制是否公平?

這個疑問來自她的遊戲體驗 —— 對局連勝幾次後,“系統好像會想方設法讓你輸”,比如匹配到“很菜的隊友”。遊戲中,時常也會有其他玩家吐槽說:“又被系統安排了。”

《王者榮耀》是騰訊遊戲天美工作室群開發並運營的一款手游,官方數據稱其日活躍用戶數處於億級水平。遊戲圈關於這款遊戲匹配算法的質疑也由來已久,卻無人行動。

兩、三年前,孫千和開始搜集關於遊戲的算法信息,隨之懷疑遊戲運營方有讓用戶沉迷遊戲,持續貢獻“日活”的動機。她決定率先向騰訊公司發起挑戰。

2024年6月18日,孫千和正式向深圳市南山區人民法院提交起訴狀,起訴深圳市騰訊計算機系統有限公司、騰訊科技(成都)有限公司,請求法院頒令其公開《王者榮耀》的玩家對局匹配機制。2025年2月18日,法院正式立案,半年後在深圳開庭。

法庭上,騰訊方的說法,是《王者榮耀》的匹配機制旨在實現公平對戰,是商業秘密,公開後易被黑產濫用。孫千和則認為,遊戲里的算法機制不應該成為“房間里的大象”。公開是第一步,是否公平,隨之也會有答案。

該案被稱為“中國遊戲算法訴訟第一案”,遊戲匹配算法是否需要公開,在法律規定上尚屬空白。

騰訊方對訴訟有成熟的應對,先後提交了超過900頁的證據。作為一個足夠較真的遊戲玩家和從業十年的律師,孫千和為自己代理,但相比對面的律師團隊,她像是“孤軍奮戰”⋯⋯

一名女護工逃離養老院的理由

出品:單讀

插圖:李文麗

李文麗(夢雨)當過近十年的家政工,代表皮村文學小組和鴻雁之家參加了許多活動,很多人都熟悉她的故事 —— 從甘肅老家到北京打工,內向的她不僅認識了更多姐妹,還畫了畫、寫了書。

不過,她比較少提起的,是在疫情期間去一家養老院當護工的經歷,而這份工作只幹了不到40天。為什麼她匆匆逃離了這家養老院呢?

在發予《單讀》的第一稿《逃離養老院》里,李文麗說明的理由只是“心情特別壓抑和沉重”。問她具體是什麼事讓她下決心逃離養老院,她才說起養老院性騷擾的事,說“太難講了”,但可以“試試看”。

於是,《單讀》“在皮村”欄目的這篇文章,分享的就是這一次艱難講述的結果。這篇以第三視角寫成的故事裡,既有令人難堪的真實,也有電影一般的憂鬱與戲劇性。文中的插圖皆為李文麗的繪畫。