Ground News:用对观「对冲」媒体偏见

在这个「立场先于事实」的后真相时代,如何才能分辨不同媒体的偏见,最大限度还原新闻事实?新闻聚合应用 Ground News 将不同媒体对同一单新闻的报道放在一个条目下,同时罗列各个媒体的立场,让你透过对观新闻「对冲」媒体偏见。

在这个「立场先于事实」的后真相时代,如何才能分辨不同媒体的偏见,最大限度还原新闻事实?新闻聚合应用 Ground News 将不同媒体对同一单新闻的报道放在一个条目下,同时罗列各个媒体的立场,让你透过对观新闻「对冲」媒体偏见。

对采访者来说,许多受访者都有自己的一套标准叙事,要攻进这套系统之中,并建立新的——真实而非完美的对话,是一件很难的事。在这篇文章中,《人物》记者李斐然和编辑朱柳笛以采访创新工场董事长李开复的稿子为例,分享了如何在访问中打破受访者的「标准叙事」。

新冠疫情改变了我们的工作方式,许多会议、讲座、研讨会都从线下搬到了线上。如果你是一场线上研讨会的组织者,哪些工具可以帮到你?支持亚洲新创媒体的机构 Splice Media 联合创始人 Alan Soon 在尝试了很多款工具后,和我们分享了他的经验心得。

因为疫情而出台的限制措施,让外出采访变得非常困难。待在家中有没有可能继续调查报道?答案是肯定的,最近 BBC 网络调查专家保罗·迈尔斯开设了一个「大师班」,传授了各种实用的开源调查工具实用方法和搜索技巧。

现在,全球各地的非营利媒体机构都在借用商业媒体的策略以可持续发展。除了订阅制之外,非营利媒体可以开拓哪些商业策略?如何根据自身特性有效运营这些商业策略?在媒体经营管理战略方面有着近二十年的经验 Ross Settles 在这篇文章中分享了他的观点。

5月,全球新冠肺炎确诊人数突破五百万,「保持社交距离」的政策仍在全球绝大部分地区继续实施。关于死亡人数的统计、群体免疫的可行性、隔离期间的家庭暴力等话题的讨论更加激烈与深入。对于这些问题,数据新闻从业者是如何回应的?

绝大部分中文网站都没有提供 RSS 链接,为了盯住新闻的更新,我们常常不得不逐一点开每个媒体的公众号/网站/App 来看,繁琐的操作过程耗费了大量时间精力。今天向大家介绍的这款应用「快知」就可以大大提高你的信息筛选和阅读效率。

「新人道主义新闻社」最初是一间联合国机构,5年前脱离联合国独立运营,目前聚焦于人道主义新闻领域,监察联合国、非营利组织和国家机构,放大陷入人道灾难中人们的声音。他们缘何转型?又凭借什么可持续发展?

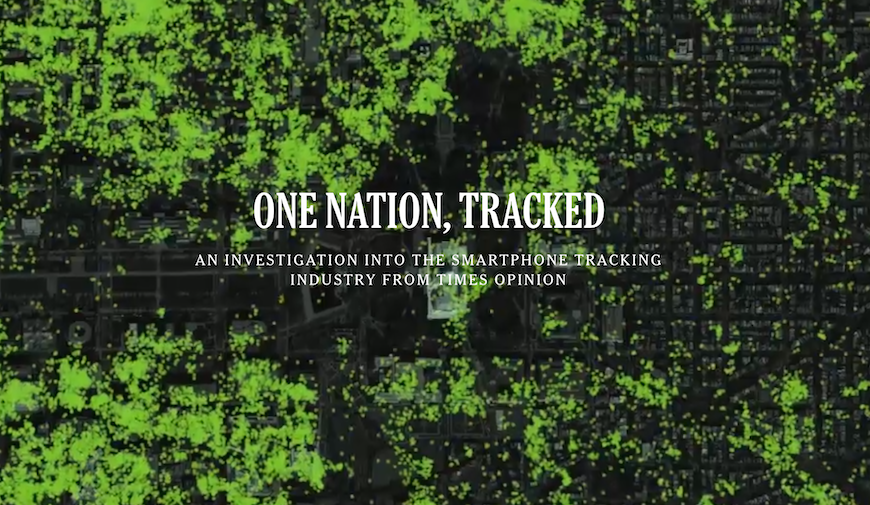

《纽约时报》的「隐私项目」揭示了数据公司从数百万智能手机用户中收集数据的活动,并将手机被追踪的情况进行了可视化处理——从五角大楼、白宫到旧金山的街道,到处都有人的手机被追踪。《纽约时报》是如何将这一庞大的产业进行可视化呈现的?

古巴数据记者 Barbara Maseda 是开源数据项目 Proyecto Inventario 的创始人,这个项目旨在让记者获取关于古巴方方面面的数据和文件。古巴是一个互联网开放程度非常低的国家,在这样的环境中,她用哪些工具让数据变得更开放?

《第一财经》是国内首家报道武汉发生新冠疫情的媒体,在此次疫情报道中,也以深入浅出的解释性报道和扎实的调查深入人心。当遇到新冠疫情这样大事件时,后方编辑和前线记者要如何配合?可以从哪些角度切入事件和策划专题?当好报道刊出后,新媒体运营又可以如何配合?针对这些问题,腾讯传媒研究院采访了《第一财经》的核心采编团队。

最近,Newsletter 变得越来越流行,但质量却参差不齐。如何做好一份 Newsletter?新闻信专家给出了十点建议,包括:说人话、保持简短、在标题上下功夫、让新闻信易于分享等等。

面对新冠疫情席卷全球,媒体有哪些新方法和读者保持连结?Membership Puzzle Project 分享了世界各地的媒体是如何迅速调整会员计划和运营策略,以应对这场危机的。

庞杂且重复度较高的新闻资讯总是会让人感到疲惫。印度新闻聚合平台 Inshorts 看中了这点需求,将上千个字的新闻稿件浓缩成六十字以内的摘要,用户只要在新闻卡中滑动,就可以迅速了解信息。它已成为印度最受欢迎的新闻媒体之一,他们的成功经验都有哪些?

四月即将结束,新冠疫情持续吸引着全世界关注的同时,同样出现了不少引发公共讨论的新闻,其中包括疫情可能引发的一系列次生灾难,让人们开始直视一些长期被忽视的系统性问题;也有上市公司高管被指性侵养女四年,令女性儿童的权益保障议题再次引发关注。这些新闻能如何从数据角度进行解读?全球深度报道网编辑精选了以下本月不可错过的数据新闻。

在报道像新冠疫情这样的灾难时,不可能不给记者们带来心理创伤,这时我们要如何进行疗癒?新闻创伤领域的著名心理学家凯特·麦克马洪和我们分享了在报道创伤事件时的前期准备工作,报道期间和后期的自我恢复方法。

Zencastr 是一款专门为远程录制播客而生的工具。它的使用非常简单,你不需要下载任何应用,在浏览器上就可以直接使用。在每次录制播客前,你都可以生成一个专属的虚拟录音间链接,然后只要把这条专属链接发给一起参与录制的朋友,他们在浏览器上打开就可以加入录制。

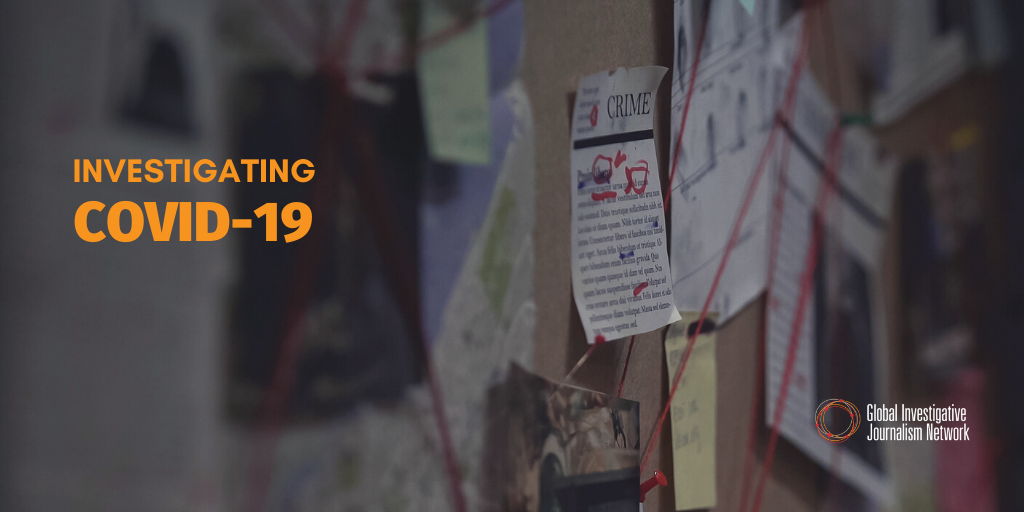

在这场迅速蔓延的疫情中,调查记者应该从哪里入手?哪些工具和技术能够大大助力你的报道?全球深度报道网(GIJN)对话了全球13位知名记者——其中包括了调查虚假信息、供应链和开源工具等领域的专家,听听看他们都有哪些建议。

性暴力报道曾在很长时间里得不到重视,常被人们与花边新闻混为一谈,无法成为特定的新闻报道领域,记者们也普遍缺乏相关领域的报道经验。但成立于 2008 年的法国调查媒体 Mediapart 在这十多年中,通过多篇专业、扎实且富有人文关怀的调查报道,让性暴力成为人们共同关注的议题。全球深度报道网法语编辑 Marthe Rubió 专访了 Mediapart 的资深记者 Lénaïg Bredoux 和 Marine Turchi,与她们一起讨论了媒体应该如何报道性侵案件。

媒体赚钱本身已经很难了,更何况是很难产生直接收益的深度报道业。但创造收入却是新闻机构无法回避的问题。如何让深度报道可持续发展?我们邀请了10位来自世界各地的知名新闻人和专家,听听看他们都有哪些建议。

在2013年捷克调查性新闻中心成立之前,国际有组织犯罪在捷克几乎没有受到多少关注。但中心成立之后,他们与当地和国际媒体开展合作调查,扳倒了多位政府高官,并揭露黑手党头目的隐秘财富。在重重威胁下,他们是如何做到这一切的?

2020年,一场新冠肺炎的暴发抢过了庚子春节的主调,身处其中,我们亲自为这场抗疫写下注脚。疫情实时地图、扩散路径还原、感染人数建模、问卷信息收集……澎湃新闻·有数编辑部整理了一批优质数据项目,来看数据的100种表达方式,重温数据创作者们在这次疫情中贡献的力量。

新冠疫情在中国趋于缓和的时候,却在全球快速蔓延:美国的确诊感染人数在3月27日已超过10万人,成为全球感染人数最多的国家;英国首相约翰逊也确诊感染;意大利因为感染而导致的死亡人数也超过了九千人……严峻的形势下,世界各地的新闻人也在用数据解答公众所关心的问题:新冠疫情是如何蔓延的?在公共场合,什么才是有效的病毒防范?保持社交距离的作用有多大?

南非调查记者苏珊·科姆里长期从事调查报道,她参与揭露古普塔家族和南非前总统祖马之前权钱交易的调查报道 #GuptaLeaks。这一系列报道深入古普塔帝国的每个角落,也获得了2019年全球亮光奖。看她最爱使用的调查工具都有哪些?

意大利调查报道项目(IRPI)成立于2012年。在募资困难、缺乏资深记者加入和人身安全面临威胁的背景下,几名年轻的调查记者通过跨境合作,走出了一条国际化路线。这不仅让他们的作品遍及全球媒体,也反映了现今跨国犯罪的特质。

在这次新冠疫情中,中文媒体上出现了许多优秀报道,有的揭露了疫情何以爆发的关键事实,有的讲述了生活在疫区的人们的真实状态,有的用深入浅出的方法解答了公众对疫情的疑惑……这些报道是如何做出来的?参与报道的记者们又有什么经验可以和我们分享?全球深度报道网采访了几位参与此次疫情报道的一线记者,总结出了十点新冠疫情的报道经验。

在这短短的一个多月间,中文媒体中出现了大量关于新冠肺炎的深度报道和数据新闻,它们或揭露了疫情何以爆发的关键事实,或讲述了疫区的真实状况,或用深入浅出的方法解答了人们的困惑……在这篇文章中,我们从众多数据新闻作品中精选了十个值得一看的作品。

调查记者莱昂内尔·福尔长期专注于商业调查报道,参与报道过壳牌公司和意大利埃尼集团(Eni)在收购尼日利亚油田时涉嫌行贿、肯尼亚知名博彩公司 SportPesa 在网络赌博热潮中大赚一笔、英国布拉柴维尔基金会为刚果总统德尼·萨苏-恩格洗白形象等议题。看看她最爱使用的调查工具都有哪些?