突破平台算法,這六間媒體通過新聞簡報獲取受眾

新聞簡報是可以繞開平台算法,直接觸達受眾最有效的方式。最近幾年,越來越多的媒體開始用這一形式來分發內容和獲取受眾,這篇文章分享了紐約時報、華盛頓郵報等六間傳統媒體是如何運營新聞簡報產品的。

新聞簡報是可以繞開平台算法,直接觸達受眾最有效的方式。最近幾年,越來越多的媒體開始用這一形式來分發內容和獲取受眾,這篇文章分享了紐約時報、華盛頓郵報等六間傳統媒體是如何運營新聞簡報產品的。

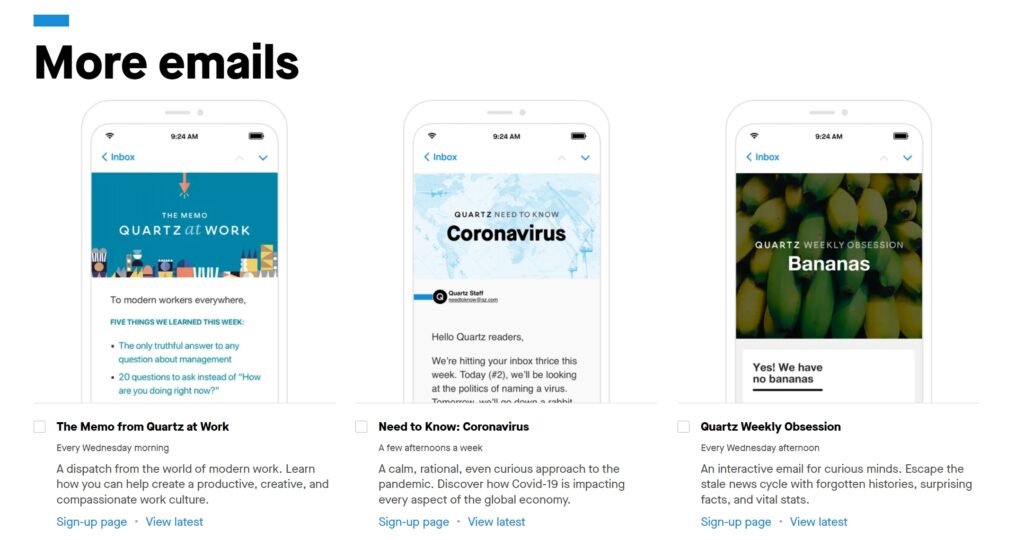

要如何對線上的虛假信息進行調查?兩位資深事實核查專家在這篇文章中分享了三個好用的工具——WeVerify、Twitonomy、Tgstat,分別幫你調查圖像/視頻、Twitter、Telegram;除此之外,他們還分享了一個調查聊天群組裡虛假信息的方法——眾包。

越來越多的媒體開始通過播客來呈現調查故事。在這篇文章中,我們列出了2021年迄今為止全球最值得一聽的調查播客,內容涵蓋了跨國數字貨幣騙局、性暴力受害者的故事和針對農村老人的連環謀殺案等等。

距離新冠疫情爆發已經快兩年時間了,隨着越來越多的人都接種了疫苗,人們的生活也開始慢慢恢復常態。在這個後疫情時代,數據新聞可以哪些角度呢?馬來西亞知名數據記者郭史光慶在篇文章中總結了追蹤不平等、衡量疫情對弱勢群體影響等五個角度。

挪威的諾貝爾委員會今年決定將和平獎授予兩名記者,在社交媒體傳播上大量虛假信息泛濫的當下,這一決定可以激勵記者們回歸本質——更加專註於尋求新聞事實。香港大學新聞與傳媒研究中心創始人、資深記者陳婉瑩在這篇文章中反思了新聞業的現狀,並討論了雷薩(Maria Ressa)和穆拉托夫(Dmitry Muratov)獲獎的意義。

新冠疫情之下,記者要往往面臨著城市封鎖、感染風險、工作量增加、社交孤立以及屏幕疲勞等諸多挑戰,很容易導致職業倦怠和心理創傷。在2021年全球深度報道大會上,兩位專家就如何應對這些挑戰提出了許多實用建議。

野生動物販運沒有得到執法部門和記者應有的關注,他們往往只聚焦於犀牛、大象等瀕危或受保護動物,卻忽略了其他許多受剝削的動植物種。只有新聞報道才能迫使司法系統切實地制裁這些罪犯,問題是,我們該如何啟動野生動物罪行調查呢?

全球各地記者和信息來源人士正面臨愈來愈大的威脅,而這些威脅來自報道對象、犯罪組織、政府,以至專制者和寡頭的代理人。有鑒於此,我們推出了《新聞行業安保評估工具》(JSAT),從各個層面為媒體診斷出安保漏洞,並且提出解決方案。

如何製作出一檔引人入勝的新聞播客?台灣《報導者》副總編劉致昕和其他幾位製作人給出了8個有用的小貼士,包括:尋找跟聽眾有關的故事、認清焦點和目標、虛心接受聽眾反饋、有結構的呈現故事等。

2021年全球深度報道大會剛於11月1日開幕。在首天舉行的全體會議上,由五位編輯組成的明星講者陣容,為我們勾勒出當前民主理想和獨立媒體生存的前線抗爭景象。

當你在報道中使用數據時,很重要的一點是了解這些數據是如何獲取的。但同樣重要的是正確解讀你的發現。如果你計算正確,但沒有正確解讀數據呈現的結果,最終可能會誤導你的受眾。例如,因為一些人收入過高,平均數就無法反應大多數人的真實收入,使用它就可能產生誤導效果。

最近,為表彰優秀的調查紀錄片而設立的 DIG 獎公布了今年的獲獎名單。獲獎紀錄片的題材涵蓋西方石油公司對非洲環境的破壞,到孟加拉國政府高層和犯罪家族之間的勾結等等。來自世界各地的調查團隊亦堅韌的意志和創新的方法,完成了這些高難度的調查紀錄片。

關於貧富差距的數據往往非常抽象,“基尼係數”的大小很難讓人對這種差距產生真實的認知。因此,需要用其他方法來呈現日益加劇的不平等現象。在這篇文章中,我們採訪了世界各地的記者,看看他們怎麼用數據可視化、無人機拍照等方法來揭示不平等。

過去一個月,人們的目光都聚焦在搖搖欲墜的恆大集團,作為龍頭房企的恆大,是如何走到了今天這個地步?月底,海航董事長陳峰及首席執行官譚向東被採取強制措施;隨着海航墜落,其高管家族的裙帶樞紐關係也逐漸浮上水面。

在這期“工具箱”欄目中,我們採訪了委內瑞拉調查記者利塞斯·布恩。她對當地的非法採礦、環境犯罪等行為進行過深入的調查,也參與多項跨國調查合作。在工作中,她不僅要對海量數據進行處理,還要以美觀的設計呈現給讀者,哪些工具幫助她實現了這些目標?

突發新聞是記者最經常處理的新聞類型之一,但由於這類新聞需要快速反應,留給記者準備的時間非常有限。最近,深度訓練營邀請了任職九派新聞資深記者趙翔,分享了她是如何做突發新聞的採訪準備工作,以及如何在短時間內進行採訪突破的。

一個在線研討會邀請了來自印度30個邦的40名女記者,請她們講述在調查印度新冠疫情時遇到的故事。但當她們聚集在一起時,講述的內容遠不止於此,這個網絡研討會變成了一個關於女性記者身份、疫情中女性的遭遇的更廣泛對話。

2021年全球深度報道大會已經開放註冊,會議將於11月1日到5日進行,這是第一次完全在線上進行的全球深度報道大會。我們會邀請來自世界各地的新聞人,分享最新的調查技術、數據新聞方法、跨境合作案例、新聞工具等,同時也會設立討論環節,方便世界各地的新聞人進行交流。

最近幾年,經過處理過的虛假圖片和將真實圖片混雜虛假信息以誤導受眾的情況,正變得越來越普遍。在這篇文章中,我們會介紹 Photo Sherlock、TinEye 等幾款免費工具,手把手教你追查網絡圖片的來源、驗證圖片的真偽。

工欲善其事,必先利其器,對於複雜的調查報道來說更是如此——不僅需要在線調查工具來搜集資料,數據保護工具來確保安全,還需要可視化工具來進行呈現,任務管理工具來進行統籌合作。在這篇文章中,我們採訪了多為全球頂尖的調查記者,看看他們的必備工具清單中都有哪些工具。

“胳膊下的文件夾”、利用可視化思維進行在線調查、激將法、請外地同事代為提出採訪……面對棘手的調查,來自世界各地的記者們在這篇文章中分享了他們最常用的突破技巧。

短視頻迅猛的發展勢頭,讓許多傳統媒體也紛紛入局。但對於習慣陳述事實、藉助長視頻進行新聞敘事的傳統媒體來說,在像抖音、快手這樣的短視頻平台上進行內容創作,無疑充滿了挑戰,這篇文章總結了短視頻運營戰略的三個關鍵點和四個方法。

新聞信之所以變得越來越流行,是因為它提供的信息不會被社交巨頭通過算法過濾,並且還能透過它與讀者社區建立牢固、持久的聯繫。在這篇文章中,我們推薦了五份值得一讀的調查報道新聞信。

很多記者沒有留意到,在瀏覽器的右鍵菜單的“複製”和“另存為”功能下面還有一個“檢查元素”的選項。但這個很少被記者使用的功能,卻可以從網站源代碼中挖掘出大量的隱藏信息。記者桑恩在這篇文章中分享了如何使用“檢查元素”功能,來協助你進行在線調查。