深度報道技巧

如何對突發新聞進行開源調查?

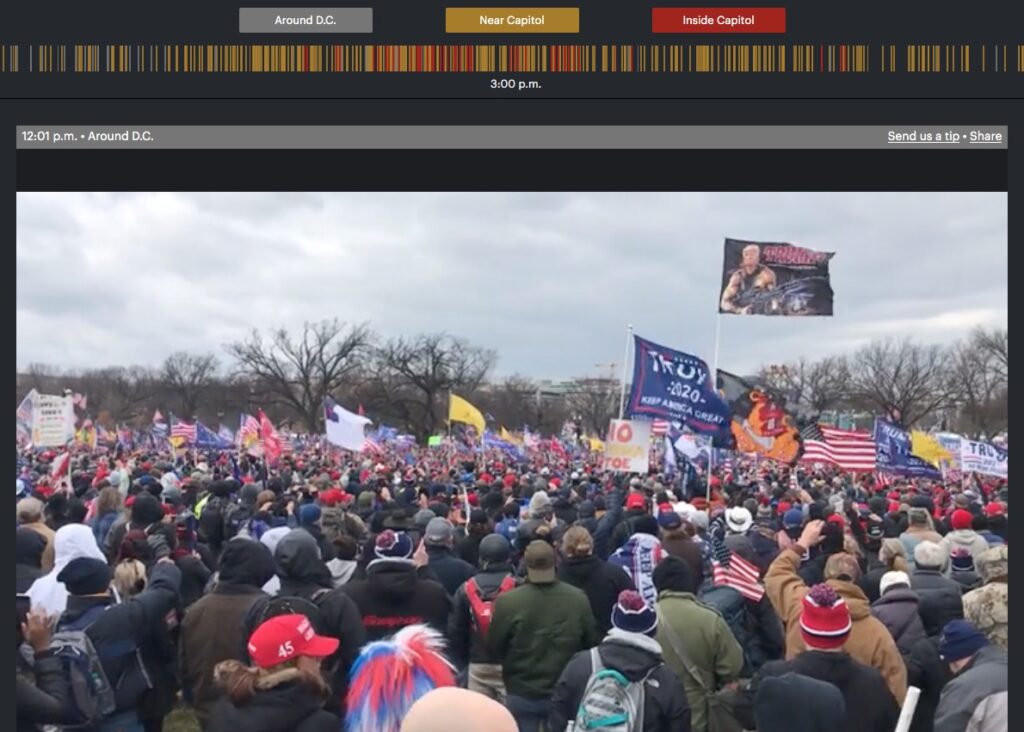

在美國國會騷亂髮生的同時,世界各地的開源調查記者們也迅速行動起來,抓取社交媒體帖文、將直播視頻錄下、並發起在線眾包項目……為日後進行深入調查積累素材。在這篇文章中,兩位資深記者以美國國會騷亂為例,和我們分享了對突發事件進行開源調查的十點技巧。

在美國國會騷亂髮生的同時,世界各地的開源調查記者們也迅速行動起來,抓取社交媒體帖文、將直播視頻錄下、並發起在線眾包項目……為日後進行深入調查積累素材。在這篇文章中,兩位資深記者以美國國會騷亂為例,和我們分享了對突發事件進行開源調查的十點技巧。

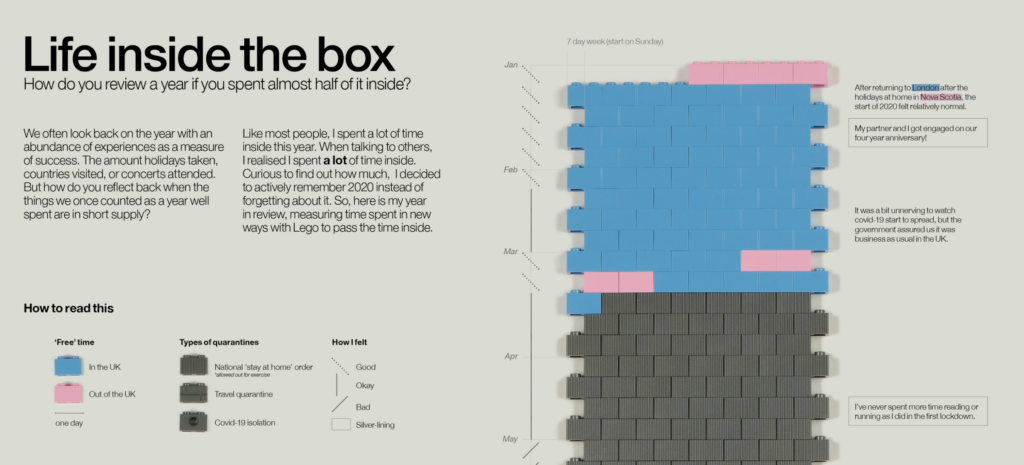

隨着疫苗接種工作的展開,全世界都希望快一些走出新冠疫情帶來的影響。復盤過去這一年,病毒是如何在一個國家中蔓延開來,又如何改變每個人的生活?美國薪資水平恢復到疫情前,就代表經濟已經復蘇了嗎?探討這些問題時,數據新聞記者又有哪些切入的角度?全球深度報道網精選了2月值得關注的數據新聞。

從潛伏在智利養老院中的83歲“卧底探員”,到美國路易斯安那州與司法不公而戰的女性,15部紀錄片入圍了本屆奧斯卡最佳紀錄片獎,其中有多部題材都與調查報道有關。在這篇文章中,我們為你介紹每一部入圍的紀錄片。

俄羅斯反對派領袖納瓦尼所成立的“反貪腐基金會”(FBK)的調查團隊在上個月發布了一份有關黑海之濱一處奢華物業的調查報告,同時也在 YouTube 上傳了一部約2小時的調查紀錄片,截止目前,該視頻已吸引了超過 1.1 億次觀看。在這篇文章中,FBK 調查部門的負責人向 GIJN 介紹了他們的調查方法。

我們可能很熟悉搜索引擎的搜索術語,但還是找不到自己想要的結果。開源調查專家范埃斯分享道,記者們常精於概念思維,但將一次搜索分解到最基本要素時,「可視化思維」往往能取得更好的效果——它要求記者像搜索引擎一樣思考關鍵詞,而不是一個人類。

2019年初,新人道主義新聞社的記者在前往剛果的埃博拉疫區途中聽說了一些援助人員對當地女性實施性侵或“以性換薪”的醜聞。他們之後用了一年多的時間搜集證據,並與湯森路透基金會就此發起了聯合調查。這篇文章中,參與項目的編輯講述了這篇報道的幕後故事。

2021年的第一個月,由於人口密集的北半球處於冬季,不少國家迎來新一波確診數高峰,全球新冠累計確診人數也突破一億;與此同時,世界各國相繼開始第一批次的疫苗接種;而在美國,總統權力交接的過程並不順利,1月6日特朗普的支持者暴力闖入國會,所引發的騷亂引發全球關注。在反覆不定的疫情下,我們究竟有否從前例中吸取經驗與教訓?而隨着拜登於1月20日進行就職宣誓演講,人們又將如何評價特朗普過去的四年任期?全球深度報道網精選了1月值得一看的數據新聞。

歷屆 TED 大會上,不乏跟調查報道相關且有趣的演講。我們為你精選了以下七個演講值得關注的演講,講者不僅包括新聞工作者,也有作家和社會活動家,而主題也涵蓋從揭露貪污腐敗到調查秘密監獄,從應用隱密攝像鏡頭到追查失蹤人口。

社交媒體信息是調查中常見的信息來源之一,但因為信息量巨大,社交媒體本身的搜索引擎功能又十分有限,找到我們想要的信息往往非常困難。在這篇文章中,我們將向您詳細介紹如何使用第三方工具查找、分析社交媒體信息。

對於新聞工作者來說,每天閱讀大量信息是必不可少的功課。但這些信息不僅來源多樣,所在的平台也非常分散。有沒有一款應用,可以讓我在一個地方閱讀完所有的需要的資訊?Mailbrew 就是這樣一款應用,它可以讓你在一封自定義新聞信中添加不同類型的多個消息源,並支持以天、周、月等周期定時投遞。

新冠疫情讓世界各地的電影節也不得不在線上舉行,透明電影節(F4T)就是其中一例。這是一個關注全球腐敗問題的電影節,我們從此次影展片單中精選了五部值得一看的調查紀錄片。內容涉及醫療腐敗、官商勾結而導致環境災難等議題。

在伊朗被關禁閉一段時間後,莎拉·舒爾德開始探索禁閉意味着什麼,並圍繞這個主題創作了一系列作品。疫情期間,她將自己關於禁閉的劇作《盒子》搬上了 Zoom,將這個戲劇帶給正在經歷孤獨的全球觀眾,在線上空間營造出「集體見證」。

全世界翹首以待的新冠疫苗終於在多國完成了臨床三期試驗,並陸續獲得批准上市。當各國接連進入首輪疫苗接種的同時,關於疫苗的各種討論仍舊激烈地進行着;而於瞬間席捲中文互聯網的「丁真現象」也引發了數據記者的關注。全球深度報道網精選了過去一個月里值得一讀的數據新聞。

新冠病毒大流行製造了人類史上前所未見的公共衛生危機,今年一年,新冠疫情對公眾健康、社會福利及全球經濟的衝擊持續佔據頭版。為此,GIJN 編寫了一份關於如何進行醫療保健調查報道的指南。這篇文章總結了十個來自指南的小貼士。

2020年,「工具箱」欄目採訪了來自世界各地的12位調查/數據記者,詢問他們最常用的工具是什麼,在這篇文章中,我們將他們最為推薦的工具放到了一塊,看看來自世界各地的記者們最喜歡的工具有哪些吧!

8月4日,黎巴嫩貝魯特港口發生了嚴重爆炸,造成200多人死亡,約30萬人無家可歸。這是人類歷史上最大的一次非核爆炸。全球深度報道網採訪了三間媒體,他們的通過跨境協作、開源調查等方式,深挖爆炸原因,以及為什麼如此大量的危險品能在港口停留這麼長時間。

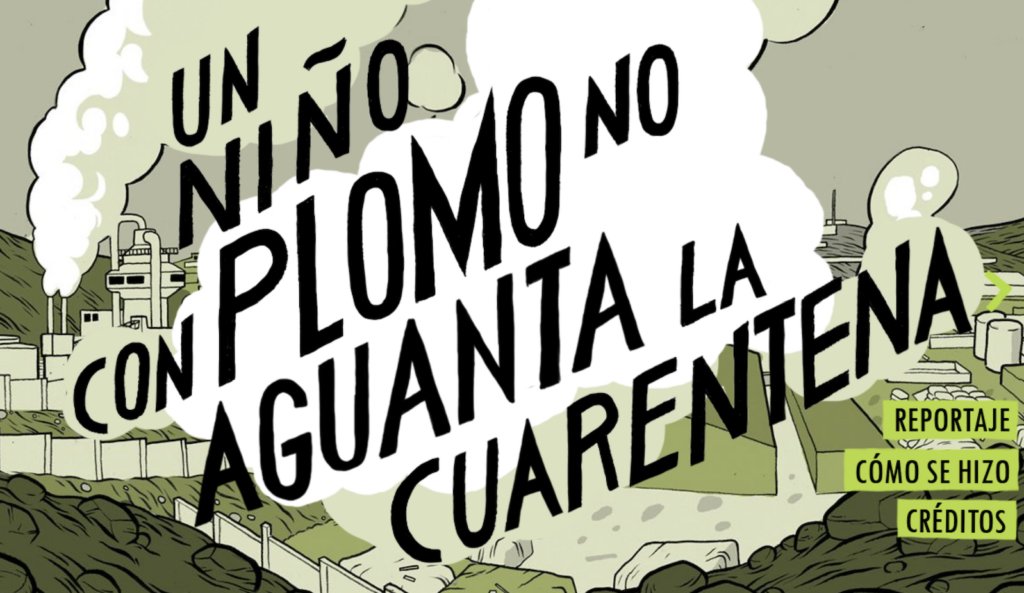

全球深度報道網成員、秘魯調查媒體 Convoca 一直在調查重金屬污染問題。那些血液含鉛量超標的受害者到底經歷怎樣的厄運?他們在新冠病毒大流行期間又有怎樣的遭遇?在最新發表的系列報道中,Convoca 選擇以互動漫畫來講述他們的故事。

在這期「工具箱」欄目中,我們採訪了俄羅斯非營利調查新聞網站 IStories 的總編輯羅曼·阿寧。2009年,他就加入了「有組織犯罪和腐敗報告項目」,多年來參與了多宗腐敗案件的調查。在調查過程中,他需要高度保護個人隱私,同時對海量數據進行批處理,哪些工具幫助他實現了這些目標?

來自中國、法國和印度的三位在調查性暴力案件方面頗具經驗記者,分享了她們的調查技巧:與受害者(倖存者)建立信任關係的同時,又要保持客觀性,對信息進行多方求證;不要忽略男性目擊者的意見;謹慎選擇採訪和報道時的措辭;直到最後一刻,受訪者的同意都至關重要……以及「性侵與性無關,它只與權力有關」。

美國大選終於塵埃落定,在這次選舉中,各家媒體是如何用可視化即時呈現選情的?身處美國之外的我們,又能通過什麼樣的角度觀察這次選舉?北半球進入冬季,許多國家的疫情又開始出現反覆,各國政府的應對政策真的有效嗎?疫情之下,人們的生活習慣又發生了哪些變化?全球深度報道網精選了11月值得一看的數據新聞。

對於數據記者來說,在報道中公開重要信息和保護信息背後的個人隱私之間需要取得平衡。當今這個無處不在收集數據的時代,這種挑戰尤其突出。記者如何在不影響報道的前提下保護隱私數據?數據科學家 Vojtech Sedlak 在這篇文章中提出了幾點可操作的建議。

寫作和文字編輯工具,是新聞人最常使用的工具。現在市面上的文字編輯工具也層出不窮,從最經典的 Word、WPS,到新派的 Bear、Ulysses,再到網頁端的 Evernote、石墨筆記等等,面對琳琅滿目的文字編輯工具,我們要如何找到最適合自己的那一款?

今年夏天,瑞典檢察官宣布,由於已有“合理的證據”可確定兇手身份,對瑞典總理帕爾梅被殺案長達30年的調查將被終止。而兇案的身份,是早兩年前由自由調查記者托馬斯·彼得森確認了,在12年時間裡,彼得森是如何調查出殺害了帕爾梅的兇手的?

美國總統大選終於塵埃落定。選舉之前,《紐約時報》刊登了重磅的數據調查新聞,揭示這四年來特朗普的公職為他的私人業務帶來了多大利益;隨着人口密集的北半球進入秋冬季,各國對新冠疫情冬季爆發的警惕也開始逐漸提高……數據記者們如何用不同方法將這些熱門議題可視化、供公眾們進行進一步的討論?

Paul McNally 製作了南非第一個關於冤案的調查播客《不在場證明》,在這篇文章中,他總結了在寫作、製作和編輯播客《不在場證明》(Alibi)時的一些經驗,以及一些關於如何避免犯同樣錯誤的建議。

地理空間技術不僅可以用於遏制疾病爆發、幫助政府和醫療專家應對疫情,也有助於預防大規模流行病的爆發。地理空間技術是如何在非典、瘧疾、到 H1N1、寨卡等流行病爆發中發揮作用的?

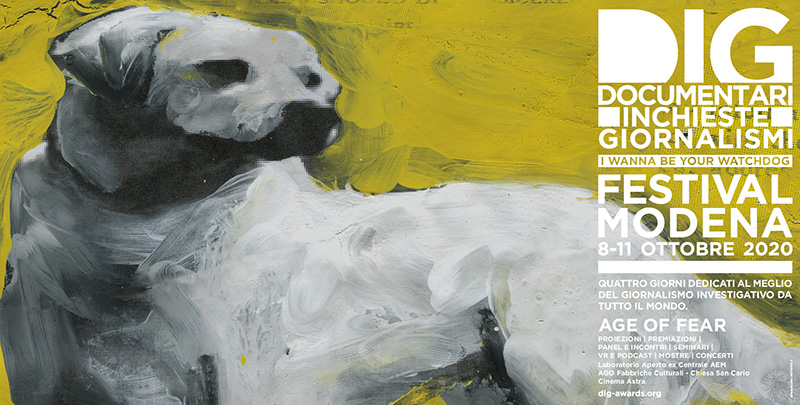

最近,為表彰優秀的調查紀錄片而設立的 DIG 獎公布了今年的獲獎名單,獲獎作品包括了由400多段公民記者拍攝的直播視頻剪輯而成的《直播蘇丹大屠殺》,調查性侵案件的播客節目《已驗證》等。除了獲獎作品外,本屆入圍作品中還有哪些不可錯過的佳作?

日本報紙的發行量位居全球之最,但因為「太講禮貌」的文化,而不太喜歡曝光醜聞,讓政客下台的報道,大多出自八卦小報而不是主流媒體。資深調查記者澤康臣正在透過申請信息公開、發起新聞從業人員論壇和新聞教育,努力改變這種狀況。