深度报道精选:一个人可以废物到什么程度?

一个人可以废物到什么程度?李树(化名)不打工、不出门、不社交,积蓄用完了,干脆卖掉所有家当,搭了个帐篷,就住在一个垃圾场里。他如何以一种平静而认真的姿态,过着“废物”般的生活,却又让旁人看着感觉到体面?全球深度报道网精选了5月份几篇值得细味的深度报道。

一个人可以废物到什么程度?李树(化名)不打工、不出门、不社交,积蓄用完了,干脆卖掉所有家当,搭了个帐篷,就住在一个垃圾场里。他如何以一种平静而认真的姿态,过着“废物”般的生活,却又让旁人看着感觉到体面?全球深度报道网精选了5月份几篇值得细味的深度报道。

创办于2017年的“极昼工作室”,主张“为坚持严肃阅读的人群提供选项”。他们凭借独到的视角,屡屡成为朋友圈刷屏文章的缔造者。当志趣相投的陶若谷来到这里,她积累了怎样的编辑方法论?又如何看待她所从事的编辑工作?

Taiwo Hassan Adebayo 是尼日利亚媒体 Premium Times 的调查部门的负责人,多年来一直深入调查当地的腐败和金融犯罪。在这篇访谈中,Adebayo 分享了他做调查报道的挑战、技巧,和他喜欢的工具以及曾犯过的错误等。

网站时光机是深受调查记者们喜爱的一个调查工具,它可以保存不同时间段的网页内容。这篇文章分享了除了常用功能外,网站时光机4个鲜为人知的使用技巧,包括批量存档、验证网页中每个元素、比较不同时间段的网页快照等。

年仅28岁的调查记者 Anna Wolfe 发表的系列调查《秘密通道》获得了今年的调查报道金匠奖,这篇报道揭发了密西西比州的福利欺诈丑闻,也是该州历史上最大规模的公共资金挪用案。她是如何凭借一己之力用长达3年的时间完成这个系列调查的?我们在这篇文章中访问了她。

4月18日晚间,央视等官媒陆续发布“北京市长峰医院火灾致29人死亡”的消息,中国绝大部分民众才知悉当日下午1时在首都曾经发生如此严重的一场火警。当时,距离火灾事故已有七、八个小时。全球深度报道网精选了4月份几篇值得细味的深度报道。

Substack 的出现对新闻业带来了不小改变,许多媒体人在上面开设了自己新闻信,并从中获利。为了了解调查新闻在这个平台的发展,我们采访了几位平台上的调查记者,他们分享了自己在运营新闻信时的挑战与经验。

从小切口切入,通过小人物的故事呈现出背后结构性的问题,是深度报道写作常用的方法。正面连接记者王雯清的作品《100个空调工人死在这个夏天》从空调工人的意外死亡事件切入,写出了这个行业存在的种种问题。在这篇文章中,王雯清分享了她寻找选题、采访突破和思考写作的过程。

埃尔南德斯是墨西哥最著名的调查记者之一,她拥有超过30年的经验,致力于调查有组织犯罪和毒贩与官员、军队之间的腐败勾结。在这篇访谈中,埃尔南德斯分享了她做调查报道的挑战、技巧,和她喜欢的工具以及曾犯过的错误等。

3月,不少媒体发表了关于女性处境的报道,切入讨论的角度各有不同。媒体人易小荷为四川省自贡市仙市镇的一群女性写书,记录她们面对的婚姻挫折;职场女性王廉发现,在成为母亲、坚守职场、母乳喂养这三个选项之间,不放弃任何一个原来非常艰难。

在今年的 NICAR 会议上,GIJN 与几位数据新闻专家交谈,询问他们在数据新闻中最常见的10个错误,包括忽视空白行、混淆百分比和百分点、在图表中使用错误的刻度尺等等。

虽然受到欧美国家的制裁,但叙利亚的磷酸盐仍不断出口到欧洲。一群叙利亚记者和 OCCRP 合作,透过开源技术、公开数据库和跨境合作,揭开了这个庞大的走私网络。他们是如何做到的?

在 GIJN 新推出的“十问”栏目中,我们对话了波多黎各调查新闻中心的联合创始人奥马亚·索萨,请她分享了在南美国家波多黎各做调查报道的挑战、喜欢的工具/数据库和自己曾犯过的错误。

各地最近开始新一轮医保改革,个人账户被弱化,资金转而投入门诊改革等,引起民间争议;中国首例因“陪诊”入狱的案件,张新甫至今仍在申诉,希望洗脱罪名、恢复尊严……全球深度报道网精选了2月几篇值得细味的深度报道。

在进行深度报道时,记者往往需要处理大量的采访素材,而 Google Pinpoint 是一个处理采访文件的好工具,它可以识别文件中的不同实体,链接到不同的文档,还可以转录音频和视频。这篇文章中,英国记者 Tony Jarne 分享了他的使用技巧。

进行灾难报道时,记者如何找到合适的切入点?在现场采访受到限制的情况下,如何呈现灾难中“人的故事”?在这篇文章中,《南方周末》记者苏有鹏分享了他在采访东航空难时的采访和突破技巧。

GIJC23 将于今年9月在瑞典哥德堡举行,这将是史上规模最大的一次深度报道大会,会有来自100个国家的大约2000名调查记者参加。我们在这篇文章给出了你为什么应该参加的8个理由,同时也将提供包含机票、酒店和会议费的奖学金。

在一些卧底报道中,记者不得不采用欺骗等方法获取信息和证据。但这种手段如果被滥用,新闻业就会遭受严重的信任危机。在这篇文章中,我们分享了一个包含六个要点的框架,用于新闻编辑室评估是否可以使用卧底技术。

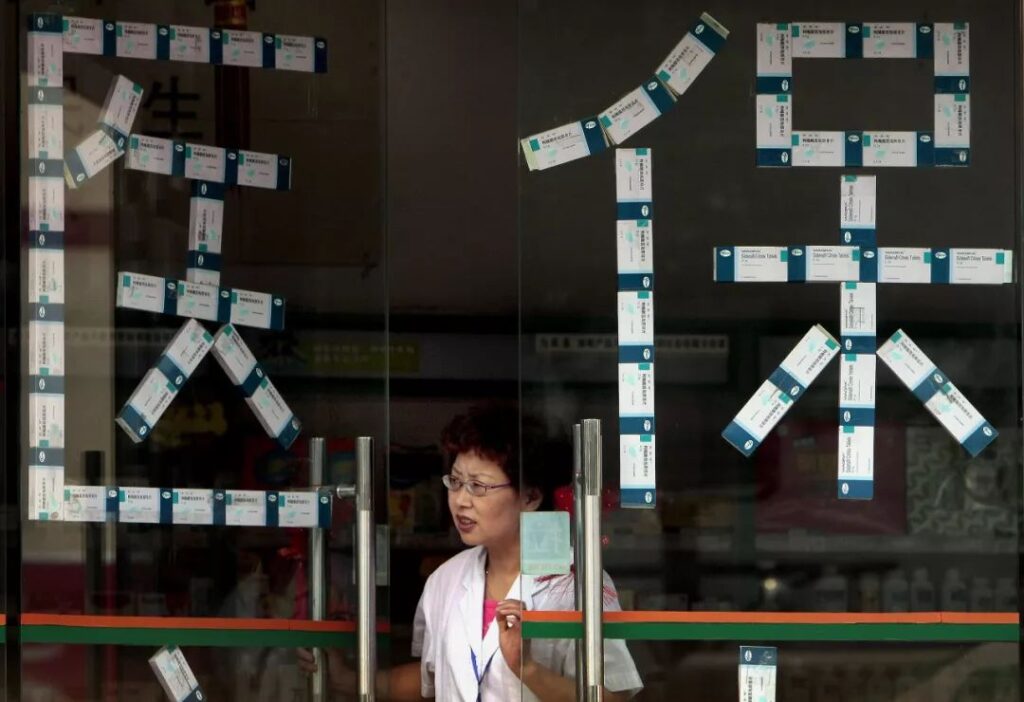

随着中国政府公布新冠防疫措施“新十条”,实行近三年的严格防疫政策突然放开,感染潮也随之爆发。抗疫的压力随之落在基层医护人员身上,民间也在缺乏信息的情况下展开自救。我们精选了1月几篇值得细味的深度报道。

自第一例已知的新冠病例被发现的三年时间里,世界各地的调查记者已经对这个现代史上最困难的公共卫生选题进行了诸多调查。在这篇文章中,我们回顾了其中最具创新性和影响力的调查报道。

我们推出了一个新的系列访谈,将向世界各地在艰难环境中工作的调查记者提出十个问题。在第一篇访谈中,我们访问了印度深度调查媒体《大篷车》的执行编辑何塞,请他分享了在印度做调查报道的挑战、喜欢的工具/数据库和自己曾犯过的错误。

全球闪亮奖现在正在接受申请,这个新闻奖项由全球深度报道网主办,旨在表彰在发展中国家或新兴国家所做的调查报道,对在恐吓、威胁等困难条件下进行报道的记者、新闻团队或媒体机构作出肯定。

2023年全球调查报道大会将于9月19日至22日在瑞典哥德堡举行,我们希望 GIJC23 成为有史以来最大规模的国际调查记者聚会,现在我们正在为会议征集选题,欢迎在2023年1月10日前提交你的想法。

2023年全球深度报道大会将于9月19日到22日在瑞典哥德堡举行,在这场大会上,你将有机会接触到全球最出色的调查记者、数据科学家、传媒学者等。同时,我们也提供超过150个奖学金名额给来自发展中国家的媒体人,只要符合资格,我们非常欢迎你来申请。

石家庄持续一周的“复常”试验成为全国的焦点。生活在当地的居民,如何适应这些变化?“二十条优化措施”之下,各地的城市又要如何在防控疫情和恢复正常生活之间取得平衡?我们精选了11月份几篇值得细味的报道。

播客《一手故事》以女性冻卵为主题节目入围了今年台湾的卓越新闻奖。这个只有三个人参与的小团队,是如何构思选题、撰写脚本、进行采访和运营节目的?播客新闻信“推播助栏”最近与节目制作人陈莉雅进行了深度对话。