深度報道技巧

2017中國內地調查報道精選:“後真相”時代值得記錄的深度故事

無論技術、平台如何進步,我們相信,專業調查報道的基本要求不會改變。感謝所有調查報道新聞人的努力,讓受眾得享了解真相的權利。

無論技術、平台如何進步,我們相信,專業調查報道的基本要求不會改變。感謝所有調查報道新聞人的努力,讓受眾得享了解真相的權利。

媒體行業劇烈變革時期,有人出走,也有人堅守。那些堅守的人,懷抱怎樣的價值與理想?騰訊媒體觀察微信公號全媒派帶來了三位傳媒人的堅守故事,他們對當下的新聞行業、記者和媒體人價值的理解,或能給處於迷茫期的同行一些方向上的啟發。

2017年深度報道領域中,大家最關心的話題是什麼?深度網在這裡總結了2017年最具熱度的議題和文章,回望深度報道發展的足跡,也揭示邁向前路的方向。

運用數據或技術能給調查報道帶來線索、提供思路、實現突破,但前提是,要真正做到讓兩者為故事服務。對此,“數據工場”的數據新聞編輯陳羽萱從全球深度報道大會上得到不少體會。

全球深度報道網是一家非盈利機構,致力於在全球範圍拓展深度報道的可能性。目前,它擁有來自68個國家的155個成員組織,每個組織都可獲得一票投票權。“大家對舉辦全球大會的熱情和宣傳力度都是史無前例的,”全球深度報道網的執行總監David E. Kaplan說。“這對於我們來說是一個健康的信號。大家積极參与,並且為共同拓展我們的全球聯繫網絡而出力。”

2017年12月4日,南加州洛杉磯北部遭遇大火肆虐,約62,726公頃土地被燒焦。火災在加州頻繁爆發,但並沒有燒滅近年來移民加州的熱度、快速走高的房價。本周數據新聞將詳解自然災害與國際化大都市房價的關係,並介紹一個數據可視化的“簡易百科”,順便聽聽技術流怎麼理解數據新聞。

調查報道耗時動輒幾個月,對新聞媒體來說,是一項不小的消耗。在媒體普遍遇上“寒冬”之時,要如何用真金白銀、可持續地支持調查報道呢?此次南非深度報道大會的“調查報道的可持續性”研討會,邀請眾多成功存活下來的媒體,介紹他們的經驗。

十年前由娛樂新聞起家,2013年始建調查團隊的網絡媒體Buzzfeed,如今已成美國調查新聞隊伍中的一支重要力量。在Buzzfeed內部,娛樂與嚴肅新聞內容兩者如何平衡?Buzzfeed的調查報道理念與操作跟傳統媒體相比有何不同?

韓國官方發布了“世越號”沉沒的報告後,事故起因仍不明朗。坊間開始流傳真假莫辨的猜測,比如客運船是與潛水艇相撞而傾覆的;還有人猜測船員在航程中故意拋錨……然而真相呢?金成秀想,他一定要還原船體傾覆的全部經過,再現場景,把真實呈現與大眾。

在技術、市場、輿論環境等正快速改變着新聞生態的當下,中國國內的調查性報道現狀如何?調查記者分布於何處、待遇和處境有何變化?12月4日,一份題為《新媒體環境下調查記者行業生態變化報告》正式發布,通過分析全國性普查所得數據,探討當前國內調查記者的總體特徵、職業觀念和生存狀態。

“採訪不是關於你準備好的一系列問題,而是人與人之間的互動。”作為今年全球深度報道大會“採訪的藝術”專題研討會講者之一,美國網絡媒體Buzzfeed調查報道主管、普利策獎得主Mark Schoofs分享了他從業多年總結下來的採訪經驗。

有一回,他執著於呈現自己搜集到的資料,剖析複雜的關係圖,結果跟編輯來來回回磨了十次。後來,他的編輯要求他,把那改了十次的草稿丟了吧!“想一想,寫一篇你母親也能看懂、有興趣的故事。”他真的打了電話給母親,從敘事到談人,故事結構整個調整。新稿一次過關。

1992年以來全球被殺害的記者累計超過1,000人,僅2017年至今就有34名記者確認遇害,世界各地有超過200名記者直接或間接因其新聞報道而正在獄中服刑。如何保障記者在新聞採訪中的安全值得關注。

《國家地理》特別調查組創始人、調查記者、作家Bryan Christy總結調查野生動物走私的要義,他指出:“野生動物走私的報道不是關於動物的故事,氣候變化的報道也不是天氣的故事,它們是犯罪報道。”

四天時間、1,200多名記者、130個國家、280多名講者、100多場專題研討會和工作坊分享——規模空前的第十屆全球深度報道大會,在11月19日於南非金山大學順利閉幕。讓我們通過參會記者的鏡頭與社交網絡狀態,來回顧大會的盛況。

11月18日,全球深度報道大會在南非約翰內斯堡公布了第七屆全球亮光獎得獎名單,頭獎由伊拉克和尼日利亞的調查記者摘得,前者突擊調查了伊拉克境內失蹤的教育資金,後者曝光了尼日利亞的不公正殺戮。

BBC網絡搜索專家Paul Myers再度現身全球深度報道大會, 其“網絡‘人肉’搜索”研討會同往年一樣座無虛席。他強調,找到人、找對人的關鍵,在於尋找“特殊標記”(Unique Identifier)。

調查記者時常遊走於職業道德的邊緣,比如置提供線索的線人於危局之中。全球深度報道大會上的“調查記者的新聞倫理”研討會邀請了香港大學新聞與傳媒研究中心創辦人陳婉瑩教授,以及英國《星期日泰晤士報》的調查記者Thanduxolo Jika探討相關議題。

“每個故事都能找到與科學相關的角度。” 11月16日的“多媒體敘事:科學新聞報道和數據可視化”研討會上,ScienceLink網站記者分享了如何報道科學新聞及如何使用視覺化工具。

“Fixers”指的是在幕後協助駐外記者的本地人,做着我們看不見的工作,在最後發表的新聞中也沒有署名。記者總是居功甚偉,但往往fixer才可能是影響了國際新聞報道的人。

跨境調查報道資料研究專家Margot Williams收集了大量美國和全球數據庫,為進行調查報道儲備了豐富的資源,並建議記者在為調查着手收集資料之前核對搜索清單

教學有方,學生調查也能比肩主流媒體報道,產生影響力。11月16日上午,在第十屆全球深度報道大會的“數據與調查報道教學方法”研討會上,記者Paulette Desormeaux的分享提供了調查報道教學的一個成功範本。

第十屆全球深度報道大會於11月16日在南非約翰內斯堡正式開幕。菲律賓媒體Rappler的多媒體經理Patricia Evangelista在開幕論壇上講述調查記者如何把人性注入數據。

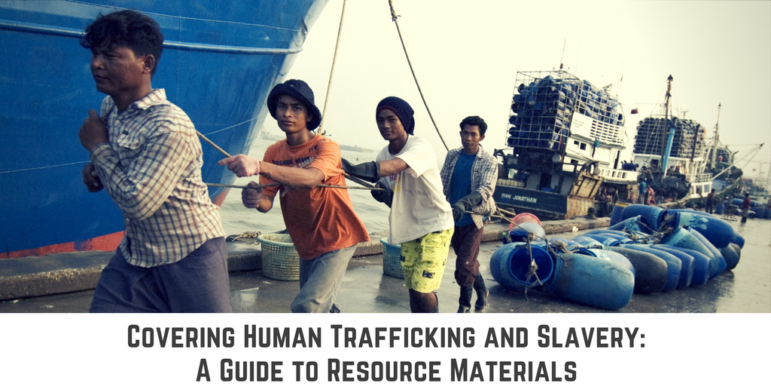

明日(11月17日)的全球深度報道大會將從”曝光人口販賣和奴役勞工”開始。全球深度報道網資源中心提前發布了報道人口販賣議題的資源庫,供與會的全球130個國家的調查記者預熱。