圖:Nyuk for GIJN

在台灣提起調查報道,李雪莉是一個繞不開的名字。作為台灣首個由公益基金會成立非營利媒體《報導者》的靈魂人物與現任運營長、副執行長,她不僅是一位屢獲殊榮的調查記者,更是一位在華語世界開創了以讀者贊助模式支持調查報道的先驅。

李雪莉從事新聞工作超過25年,她曾在台灣著名的財經雜誌《天下》工作,從一名記者開始,憑藉努力和出色的能力,而後擔任副總編輯、影視中心總製作人,並從2010年到2012年擔任《天下》的駐北京特派記者。

在社交媒體浪潮席捲全球的2015年,台灣大多數媒體都為了點閱數而競逐話題,新聞工作者長期處在高壓與疲累之中,深度報道的產出空間備受擠壓。當時,李雪莉與一群關切媒體未來的夥伴們,就在思考不依靠點閱與流量生存的可能性,他們的將目光移向了非營利媒體。

非營利媒體從 2012 年起就陸續在世界各國出現,包括美國的《ProPublica》、,德國的《Correctiv》以及韓國的《Newstapa》、日本的《Waseda Chronicle》等。於是,在這種“有沒有可能走一條不一樣的路?”的探求之下,《報導者》於 2015 年 9 月 1 日正式成立。

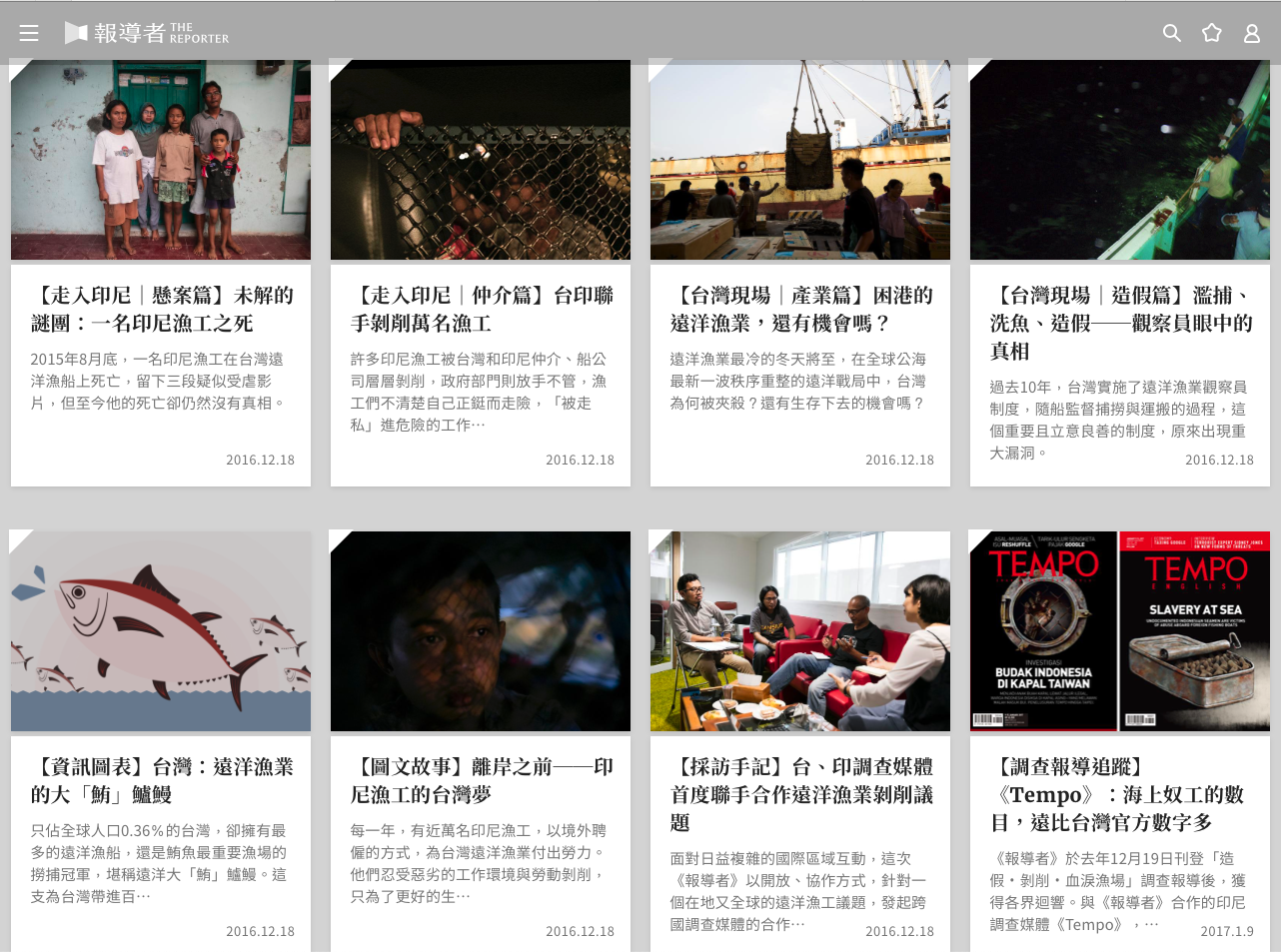

成立之後,李雪莉與《報導者》團隊挑戰了許多難度相當高的社會、公共議題,產出了一系列擲地有聲的深度調查。2016年發布的《血淚漁場》系列,是《報導者》首個跨境調查,也成為其打開公信力與知名度的濫觴。報道團隊長期追蹤台灣遠洋漁業對境外漁工的勞力剝削,透過地毯式訪談,不僅揭示了產業內部不為人知的運作,更成功推動業界政策變革,促使漁工最低月薪從2016年的300美元提升至2022年的550美元。

李雪莉擅長從個體困境和社會問題出發,穿透表象,深挖問題的結構性根源。2018年發布的《廢墟里的少年》系列報道中,李雪莉和團隊就採訪了上百名在高風險家庭中長大的少年,讓人們了解他們在困頓中如何努力工作與生活,拷問台灣的社會福利、教育及勞動體系如何系統性地遺漏了這群被隱形的邊緣人。這一系列報道在社會激起巨大迴響,引發了人們對家庭失能議題的反思。

正是這些有分量的報道,為《報導者》贏得了讀者的信任。《報導者》上線首月,定期定額捐款者僅有4位;而在十年後的今天,這個數字已增長至近8000位。堅守着不接受廣告、沒有付費牆的原則,李雪莉和《報導者》團隊在華語世界探索出了一條依靠公眾支持、專註於重大公共利益報道的新模式。

今年11月20日至25日,李雪莉將作為主講嘉賓出席在馬來西亞吉隆坡舉行的第25屆全球深度報道大會(GIJC 25)。會議前夕,全球深度報道網(GIJN)特別專訪了李雪莉,就台灣調查報道的現狀、她個人的新聞實踐與挑戰,以及如何應對職業倦怠等議題進行了探討。

《報導者》在2016年發布的《血淚漁場》系列,是其首個跨境調查,也成為其打開公信力與知名度的濫觴。

GIJN:在你參與過的所有調查中,最喜歡哪一個?為什麼?

李雪莉:我最喜歡的調查是《血淚漁場》,尤其是與印尼媒體《Tempo》團隊合作的那一次。我們跨越語言、文化、體制的種種障礙,針對橫跨兩國、涉及多個政府部門的案件,展開深度合作。對《報道者》團隊而言,這是我們第一次嘗試真正的跨國協作,從第一線記者到編輯台,每一環都在學習與磨合。而《Tempo》長期關注人口販運議題,讓我們在分析證據、判斷切入角度時,更加精準有力。

這個專題歷時五年,完成了三部曲:第一部揭露遠洋漁船上對漁工的血汗剝削與漁獲資料造假;第二部追查人口仲介制度,發現部分仲介竟以庫存表方式管理漁工,把人當商品;第三部則深入市場,直擊非法鯊魚魚翅的交易現場。直到去年,我們仍持續追蹤遠洋漁船上的人權問題。

能夠長期關注一個主題,親眼見證某個領域的逐步改善,這樣的踏實感,讓人深深相信調查記者的價值。而三部曲的完成,每次也在敘事手法上有所突破,所有參與的文字記者、攝影記者、資料記者、設計師、工程師,都全力以赴地合作,除了紮實的調查,網站上的多媒體呈現如藝術品般,至今回看依然擲地有聲。

GIJN:在台灣進行調查報道,最大的挑戰是什麼?

李雪莉:最大的挑戰,是記者長期處在高壓與疲累之中。多數媒體為了點閱數而競逐話題,一旦面對廣告或商業置入壓力,往往無法真正發揮監督與調查的角色。長此以往,媒體逐漸失去投入深度報道的動力與能力。

即便少數商業媒體與非營利媒體仍努力維持獨立性,但調查報道所需的經驗、人脈與時間都極為仰賴團隊累積與傳承。而當前記者流動率高,不少記者因為遭受網路攻擊,選擇轉業,年輕記者若無法長久堅持在這個職業上,會出現更嚴重的人才斷層。我想這是台灣調查新聞最深層、也最難解的挑戰。

GIJN:在從事調查記者工作期間,你遇到的最大挑戰是什麼?

李雪莉:最大的挑戰,永遠是能否找到那把“冒煙的槍”(smoking gun)──能精準揭露真相、讓事實無可否認的關鍵證據。這樣的證據,才有機會讓報道真正發揮震撼力,直指核心,動搖權力結構。

調查記者不是警察,不是檢察官和法官,我們不是為了定罪,而是為了讓真相浮出水面。這往往意味著,我們必須挑戰權勢、揭露那些令人不舒服、不討喜的“不便的真相”(inconvenient truth),但記者又沒有像警方或檢察官調查的公權力。

尤其在這個媒體信任度逐漸下滑的時代,新聞被視為立場操作的工具,權力者擁有更多法律與輿論操控資源,記者反而成了脆弱的一方。我們常在漫長等待中煎熬,只為那個可能永遠不會出現的決定性證據;而一旦證據出現,又得迅速而精準地查證,避免落入確認偏誤的陷阱。

對我來說,最大的挑戰,是在一無所獲的日子裡,仍堅持不放棄──直到最後一刻。

GIJN:你有沒有什麼採訪的好技巧可以分享?

李雪莉:現在大家都在討論 AI 是否會取代各種工作。在新聞領域,像是逐字稿、資料收集與閱讀這些工作,確實愈來愈多被外包給 AI。我看到不少記者甚至將採訪大綱交給 AI 擬定、逐字稿全交 AI 聽打、資料請 AI 閱讀整理。這些工具無疑節省了時間,但我也開始反思:如果一切都交給 AI,原本該內化於記者自身的記憶與思考過程,是否會因此變得輕盈、流於表面?

我相信,當我們親自閱讀資料、學習一個領域的行話與脈絡,受訪者會感受到那份“笨功夫”背後的誠意與執著。這是機器模仿不來的──那種求知的眼神、細節上的提問,能引出更深層的回應。

自己聽音檔也一樣重要。我們會聽見受訪者語氣的轉折、一聲嘆息、一段停頓,那些情緒與語感,是 AI 整理後難以還原的。訪談不只是資訊交換,更是一場人與人之間的信任建立。

AI 能輔助,但不能取代。我相信,最好的訪談來自親身累積的知識體系、敏銳的提問力,以及與受訪者之間所產生的火花與靈光。

GIJN:你在進行調查報道中最常用的工具、數據庫或應用是什麼?

李雪莉:我們團隊最常見的做法,是自己寫程式爬資料、分析數據。如果是用來“收集資料”的常用工具,我們會推薦 ChatGPT 和 Gemini──它們能在初步整理資料時提供有效協助。

在地圖與地理資訊方面,我們使用開源的 QGIS 和 ArcGIS。特別是 ArcGIS 還提供 NGO 免費方案,對於經費有限的媒體團隊來說,是非常實用的選項。

GIJN:到目前為止,你職業生涯中收到的最好建議是什麼?你對有志成為調查記者的人有什麼建議?

我一直很喜歡《給年輕記者的信》(Letters to a Young Journalist)里的一段話:

每當挫折、懷疑湧現,這段話總能帶來力量與溫度:“我並不是要把你們嚇跑。我希望你們發現這個挑戰激動人心。當我在你們這個年紀的時候,從事新聞工作的威信吸引了許多裝腔作勢的人。如今新聞業不受歡迎,其中一個原因就是那些決心致力於新聞工作的人都待不下去。如果你們是新聞事業的真正信仰者,如果這是你們一生的工作,那就沒什麼能改變你們的想法。甚至在新聞業最蕭條的階段,你們也能發現其中的活力。

這段話提醒我:選擇這條路,是因為相信它的價值,不是因為它受歡迎。

對想成為調查記者的你,我會說:永遠保有好奇心與開放性。別害怕面對困難的議題,也不要讓性別或其他標籤限制了你是誰,以及你能做到什麼。真誠、韌性與信仰,是你走下去最重要的裝備。

GIJN:你最敬佩的記者是誰?為什麼?

李雪莉:我無法只說出一位,因為有太多記者值得敬佩。我讀過瑪麗·科爾文(Marie Catherine Colvin)的傳記,很受她在戰地現場堅持報道的精神感動。

我也很欣賞 AP 的調查記者瑪莎·門多薩(Martha Mendoza)──她在 GIJN 年會的分享讓我深受啟發。她總是專註、堅定、持續精進,而且非常樂於與同業分享調查方法,是少見的慷慨前輩。

還有台灣《天下雜誌》創辦人殷允芃(Diane Ying),她在1981年,台灣尚未解嚴前創辦了第一家具有國際觀和在地觀懷的雜誌,她總是持續學習,她對新聞的熱情和對後輩的提攜很值得佩服。

啊,突然發現我想到的三位記者都是女性前輩呢。

GIJN:你在調查記者生涯中犯過的最大錯誤是什麼?其中有什麼教訓?

李雪莉:曾經在一項調查報道中,我們團隊以為已經做足“去識別化”的處理,應能保護深喉嚨不被辨識。然而,報道刊出後,當事人還是被特定人士認出,對他造成困擾。

那次經驗讓我深刻意識到:即使記者與受訪者都認為“這樣應該沒問題”,但對於高風險的題材,永遠不能掉以輕心。作為帶題者,我學到的教訓是─在面對敏感議題時,一定要與攝影記者與文字記者進行更全面、細緻的風險評估,尤其在最後編輯決策時,必須多次來回確認,不能掉以輕心。

GIJN:你如何應對職業倦怠?

李雪莉:除了規律運動、閱讀或看電影等興趣維持生活節奏,近期我也減少社群媒體使用的時間,避免自己過度曝露在有毒的環境里。

此外,報道者同仁每個月會定期跟我們分享贊助者和讀者來的訊息。當他們說自己被我們某篇報道或某集 podcast 觸動、改變了某些看法或行動時,我就會重新感受到:我們的工作的確在影響一些事情。那份被理解與共鳴的感覺,常常成為我繼續走下去的燃料。

GIJN:對於調查新聞的工作,你覺得有什麼令人沮喪的地方,或希望未來會有什麼改變?

李雪莉:最令人沮喪的是:調查報道耗費極大精力與時間,但完成一篇之後,往往還來不及休息,馬上又要投入下一個案子。我希望未來媒體機構能給記者更多心理與健康的支持系統,讓記者能在長期高壓中仍保持靭性。

我也期待讀者能更多理解這份工作的艱難與價值,用更實際的方式,包括直接到官網閱讀,以及贊助支持,鼓勵身旁朋友認識好媒體,這些是支持調查報道繼續存在不會消失的力量。